Владимир Обручев - От Кяхты до Кульджи: путешествие в Центральную Азию и китай. Мои путешествия по Сибири

- Название:От Кяхты до Кульджи: путешествие в Центральную Азию и китай. Мои путешествия по Сибири

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Array Литагент «5 редакция»

- Год:2014

- Город:Москва

- ISBN:978-5-699-55976-3

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Владимир Обручев - От Кяхты до Кульджи: путешествие в Центральную Азию и китай. Мои путешествия по Сибири краткое содержание

(1863—1956), как подсчитал его сын Сергей, написал и опубликовал 3872 работы. В. А. Обручев действительно был уникальным ученым: фантастическая работоспособность, умение четко и понятно излагать свои мысли, твердый и ясный ум, который оставался таким даже в самом преклонном возрасте. Но дело не только в количестве.

Представим себе, что кто-то решил только лишь на основании этих 3872 трудов составить портрет В. А. Обручева. Что получится из этой затеи? Кто он, этот человек? Геолог? Безусловно, геология была смыслом жизни Владимира Афанасьевича, он учился этой науке сам и учил других. Но геология была, если можно так сказать, не единственным смыслом жизни Владимира Афанасьевича. Можно ли назвать его путешественником, географом? Конечно, и свидетельством тому десятки тысяч километров, пройденных по Средней Азии, Монголии, по горам Прибайкалья, Центральной Азии, Алтая и Китая. Причем Обручев не просто осматривал окрестности, он наблюдал, изучал, исследовал и скрупулезно записывал увиденное.

Помимо этого Владимир Афанасьевич был преподавателем, руководителем, организатором. Уже слишком много для одного человека: кажется, чтобы успеть все это, нужно не только не есть и не спать – нужно сжимать время.

Однако Обручев был еще и писателем, и не просто «развлекался» – он отдавался этому делу сполна. Ему уже под шестьдесят, казалось бы, время подводить итоги, а он открывает для себя новый жанр – научную фантастику. И как всегда блистательный результат: его книга «Земля Санникова» сразу полюбилась читателям и вошла в анналы мировой приключенческой литературы.

Даже в званиях и чинах Обручев сочетал, казалось бы, несочетаемое: надворный советник (что в армии соответствовало подполковнику), дворянин – и академик Академии наук СССР, Герой Социалистического труда… Прославленное имя Обручева носят минерал обручевит, оазис в Антарктиде, множество улиц, библиотек и научных учреждений в разных городах нашей страны.

Эта книга замечательного геолога, ученого и путешественника раскроет перед читателем увлекательный и неповторимый мир исследований и открытий, совершенных автором в 1888—1936 гг. в Центральной Азии и Китае, а также в его захватывающих путешествиях по Сибири. Автору довелось исследовать неизведанные доселе хребты и нагорья Центральной Азии, принять участие в проектировании Закаспийской и Транссибирской железной дорог, как первому штатному геологу Сибири изучать оледенение и вечную мерзлоту и разведывать залежи драгоценных металлов на ее необъятных просторах.

Электронная публикация включает все тексты бумажной книги и основной иллюстративный материал. Но для истинных ценителей эксклюзивных изданий мы предлагаем подарочную классическую книгу. Путешествия Обручева буквально оживут перед вами благодаря сотням цветных и черно-белых иллюстраций и фотографий, многие из которых сделаны самим автором. Подарочное издание рассчитано на всех, кто интересуется историей географических открытий и любит достоверные рассказы о реальных приключениях. Это издание, как и все книги серии «Великие путешествия», напечатано на прекрасной офсетной бумаге и элегантно оформлено. Издания серии будут украшением любой, даже самой изысканной библиотеки, станут прекрасным подарком как юным читателям, так и взыскательным библиофилам.

От Кяхты до Кульджи: путешествие в Центральную Азию и китай. Мои путешествия по Сибири - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Хилок вообще не судоходная, а только сплавная река, на которой летом много перекатов и порогов с торчащими из воды камнями и быстрым течением. Поэтому плавание по реке, особенно в валком бате, было небезопасно и требовало умелого управления. Каждый день плавания были тревожные минуты, когда малоповоротливый длинный бат быстро несся по перекатам реки между камнями и легко было если не утонуть, то выкупаться и, главное, подмочить и частью потерять багаж. Тем не менее плавание было приятное; я все время вел маршрутную съемку и причаливал ко всем береговым утесам для их осмотра. Ночевали мы или в палатке на берегу, или в селе, если оно оказывалось под вечер поблизости, где подновляли запас провианта. Плавание продолжалось дней десять, и жена на мельнице в д. Ганзурино уже беспокоилась, так как экипаж и лошади прибыли туда очень скоро и она узнала, на каком судне я отправился по реке.

Местность на левом берегу р. Селенги выше Верхнеудинска между этой рекой и подножием хребта Хамар-Дабан представляет невысокие горы, частью покрытые лесом, и широкие долины с речками и несколькими озерами. Среди озер были наиболее интересны Селенгинское и Гусиное. Первое из них соленое; на берегу его стоит казенный солеваренный завод, который действовал с XVIII в. с перерывами и успел извлечь из воды всю поваренную соль, оставив только горькую. Последняя нашла употребление на стекольных заводах и для производства соды, но спрос на нее в Забайкалье был небольшой, завод почти бездействовал, и арендатор его занялся на заводской земле хлебопашеством и скотоводством.

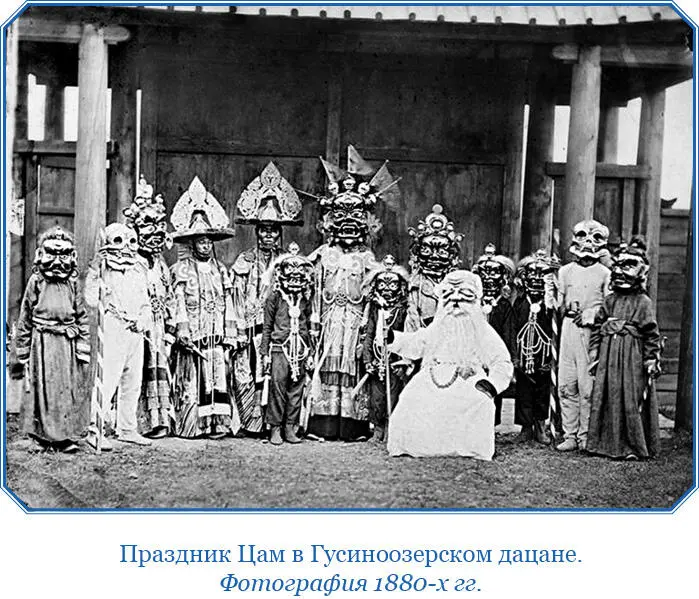

Второе озеро, Гусиное, самое крупное в Селенгинской Даурии, занимает широкую впадину между хребтами Хамбинским на западе и Моностоем на востоке; последний отделяет озеро от р. Селенги. Оно замечательно сильными колебаниями своего уровня; в него впадает довольно крупная река Темник, текущая с Хамар-Дабана, а избыток воды стекает по небольшой протоке на юг в р. Селенгу. Но временами р. Темник в низовьях прорывала берега своего русла и стекала прямо в Селенгу; озеро, потеряв приток, усыхало, пока Темник не возвращался к нему. На западном берегу расположен дацан – буддийский монастырь и храм, самый главный в Забайкалье, в котором жил хамбо-лама, духовный глава бурят-ламаистов, и несколько сот лам. Каждое лето в дацане устраивался религиозный праздник Цам с плясками и представлениями лам, замаскированных разными зверями и духами; он привлекал бурят-ламаистов и русских зрителей издалека. Моя жена и Верхотуров также посетили этот праздник, но мне не удалось его видеть.

На обоих берегах озера, западном и восточном, в холмах на склонах обоих хребтов выступают юрские угленосные отложения. На восточном берегу они более толстые, но местами складчаты и разбиты сбросами, а в одном месте уголь выгорел и вмещающие его породы – песчаники и глины – обожжены и даже ошлакованы. Один исследователь старого времени принял эти ошлакованные породы за вулканические лавы. В конце лета на берегах озера были разведки нашей партии на уголь, о чем я скажу ниже.

Во время моего обследования этой местности на левом берегу р. Селенги моя жена захотела познакомиться с условиями моей полевой работы. Она думала, что геолог может разъезжать вместе со своей семьей и что ночлеги в палатке удобны и заманчивы. Вместо моей легкой повозки запрягли наш тарантас, в котором они прибыли из Иркутска в Ганзурино, и мы с обоими детьми пяти и восьми лет поехали в нем. Я останавливал экипаж для осмотра попутных обнажений, во время которого дети могли побегать у дороги. Но часы шли, жена и дети устали от езды и жары. На ночь остановились на земской квартире, где удобств было, конечно, больше, чем в палатке, – был самовар, молоко, яйца; спать на полу не очень понравилось. Второй день прошел сравнительно хорошо, но ночевать пришлось на берегу озера Щучьего, где вечером в палатке осаждали комары, а ночью было холодно; не понравился и ужин, сваренный в котле на костре. Поэтому на следующее утро жена и дети предпочли уехать в тарантасе назад на мельницу, а я отправился дальше.

Впадины с озерами этой местности отделены от р. Селенги высотами хребта Моностой, прорванного долиной р. Оронгой. Часть хребта к северу от этой долины невысока, но обрывается к Селенге красивыми скалами гранита, которые тянутся мимо д. Ганзурино. Южнее р. Оронгой Моностой тянется еще на 60 с лишним верст, имеет вообще мягкие, округленные формы, хотя к р. Селенге местами обрывается живописными утесами. Северная половина хребта покрыта негустыми сосновыми борами, южная представляет сухие степи. Вершины достигают 1000–1200 м абсолютной высоты, поднимаясь на 500–600 м над Селенгой и Гусиным озером.

Хребет Хамбинский, протянувшийся по западному берегу Гусиного озера почти на 60 верст от р. Темника до р. Убукуна параллельно Хамар-Дабану, кажется издали, при взгляде с восточного берега Гусиного озера, плосковолнистым, кое-где с плоскими вершинами. Оба склона расчленены глубокими ущельями и поперечными долинами и богаты скалами. Северная часть хребта сплошь лесистая, южная – степная. Эти горы достигают 1200–1300 м абсолютной высоты.

Южнее хребта Цаган-Дабан пролегает с запада на восток широкая долина р. Тугнуй и ее левого притока речки Сухары. Между этими речками тянется невысокий Тугнуйский хребет, почти безлесный и очень богатый обнажениями сравнительно молодых изверженных и осадочных пород. К югу от речки Сухары поднимается длинный и высокий, до 1200–1300 м, хребет Заганский, который на востоке, за р. Балегой и Петровским заводом, переходит непосредственно в описанный выше хребет Цаган-Хунтей. Это массивный широкий вал с плоско-куполообразными вершинами, покрытый густыми лесами, расчлененный широкими и глубокими поперечными долинами. На его южном склоне, спускающемся в долину р. Хилка, леса редеют, переходя в степь, и появляются скалы. Этот склон более длинный, чем северный, и сильнее расчленен поперечными долинами правых притоков р. Хилка.

Ниже речки Шебартуй, где русло Хилка сильно отступает к югу, правый берег занят обширной степью, и вблизи речки Гутай управление Петровского завода разведало месторождение угля; вторая разведка была возле д. Катаевской и третья – выше с. Тарбагатай, где уже проходит трасса железной дороги. Река Хилок в нижнем течении резко поворачивает на север и пересекает весь Заганский хребет по тесной долине. Я сделал три пересечения этого хребта – по этой долине прорыва, по долине р. Балеги и в промежутке с перевалом через хребет. На последнем пересечении очень интересно было открытие толщи конгломерата, в котором и гальки, и цемент были превращены метаморфизмом в настоящий гнейс. На пересечении по прорыву р. Хилка я обнаружил значительное развитие молодых излияний базальта и в одном месте изолированный холм его, похожий на остаток небольшого вулкана среди леса и пашен северной окраины хребта. В общем же хребет сложен из древнейших докембрийских пород.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: