Владимир Обручев - От Кяхты до Кульджи: путешествие в Центральную Азию и китай. Мои путешествия по Сибири

- Название:От Кяхты до Кульджи: путешествие в Центральную Азию и китай. Мои путешествия по Сибири

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Array Литагент «5 редакция»

- Год:2014

- Город:Москва

- ISBN:978-5-699-55976-3

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Владимир Обручев - От Кяхты до Кульджи: путешествие в Центральную Азию и китай. Мои путешествия по Сибири краткое содержание

(1863—1956), как подсчитал его сын Сергей, написал и опубликовал 3872 работы. В. А. Обручев действительно был уникальным ученым: фантастическая работоспособность, умение четко и понятно излагать свои мысли, твердый и ясный ум, который оставался таким даже в самом преклонном возрасте. Но дело не только в количестве.

Представим себе, что кто-то решил только лишь на основании этих 3872 трудов составить портрет В. А. Обручева. Что получится из этой затеи? Кто он, этот человек? Геолог? Безусловно, геология была смыслом жизни Владимира Афанасьевича, он учился этой науке сам и учил других. Но геология была, если можно так сказать, не единственным смыслом жизни Владимира Афанасьевича. Можно ли назвать его путешественником, географом? Конечно, и свидетельством тому десятки тысяч километров, пройденных по Средней Азии, Монголии, по горам Прибайкалья, Центральной Азии, Алтая и Китая. Причем Обручев не просто осматривал окрестности, он наблюдал, изучал, исследовал и скрупулезно записывал увиденное.

Помимо этого Владимир Афанасьевич был преподавателем, руководителем, организатором. Уже слишком много для одного человека: кажется, чтобы успеть все это, нужно не только не есть и не спать – нужно сжимать время.

Однако Обручев был еще и писателем, и не просто «развлекался» – он отдавался этому делу сполна. Ему уже под шестьдесят, казалось бы, время подводить итоги, а он открывает для себя новый жанр – научную фантастику. И как всегда блистательный результат: его книга «Земля Санникова» сразу полюбилась читателям и вошла в анналы мировой приключенческой литературы.

Даже в званиях и чинах Обручев сочетал, казалось бы, несочетаемое: надворный советник (что в армии соответствовало подполковнику), дворянин – и академик Академии наук СССР, Герой Социалистического труда… Прославленное имя Обручева носят минерал обручевит, оазис в Антарктиде, множество улиц, библиотек и научных учреждений в разных городах нашей страны.

Эта книга замечательного геолога, ученого и путешественника раскроет перед читателем увлекательный и неповторимый мир исследований и открытий, совершенных автором в 1888—1936 гг. в Центральной Азии и Китае, а также в его захватывающих путешествиях по Сибири. Автору довелось исследовать неизведанные доселе хребты и нагорья Центральной Азии, принять участие в проектировании Закаспийской и Транссибирской железной дорог, как первому штатному геологу Сибири изучать оледенение и вечную мерзлоту и разведывать залежи драгоценных металлов на ее необъятных просторах.

Электронная публикация включает все тексты бумажной книги и основной иллюстративный материал. Но для истинных ценителей эксклюзивных изданий мы предлагаем подарочную классическую книгу. Путешествия Обручева буквально оживут перед вами благодаря сотням цветных и черно-белых иллюстраций и фотографий, многие из которых сделаны самим автором. Подарочное издание рассчитано на всех, кто интересуется историей географических открытий и любит достоверные рассказы о реальных приключениях. Это издание, как и все книги серии «Великие путешествия», напечатано на прекрасной офсетной бумаге и элегантно оформлено. Издания серии будут украшением любой, даже самой изысканной библиотеки, станут прекрасным подарком как юным читателям, так и взыскательным библиофилам.

От Кяхты до Кульджи: путешествие в Центральную Азию и китай. Мои путешествия по Сибири - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

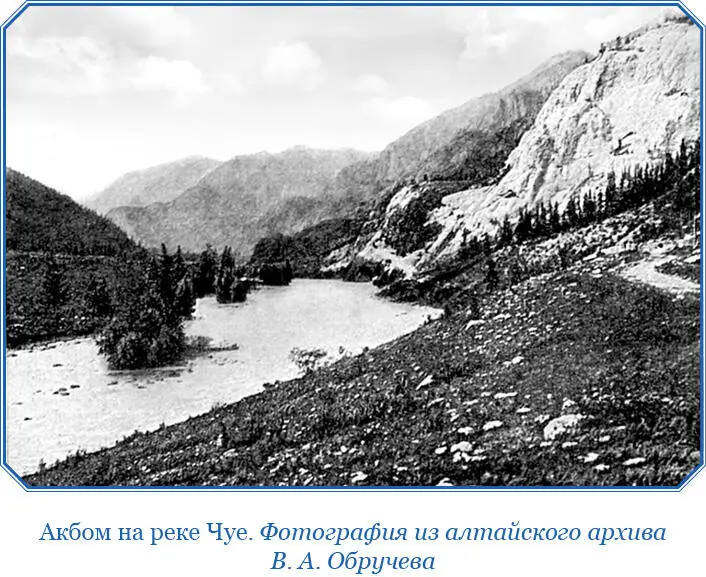

Отмечу здесь, что Чуйский тракт на всем протяжении от Кош-Агача оказался весьма интересным по обилию обнажений коренных пород и разнообразию последних, по обилию ясных признаков древнего оледенения и его значению для выяснения истории современного рельефа. За ст. Чибит тракт вернулся в долину р. Чуи и еще раз покинул ее только в самом устье. Снеговых гор на обоих склонах уже не было, но они были сильно расчленены боковыми долинами; правый, обращенный на юг, не был богат лесом, часто сверху донизу безлесный; левый склон был лесистый. Правый в нескольких местах круто спускался к реке – это были знаменитые Акбомы, т. е. белые приторы, где тракт прежде представлял тропу, вившуюся по косогору, а теперь был разделан в узкую колесную дорогу вдоль скал белых и светло-серых известняков – древних коралловых рифов палеозойского моря. До устья р. Чуи от ст. Чибит мы ехали еще три дня, напряженно работая. В самом устье тракт свернул от реки вправо, поднялся на гору и перевалил через нее (представлявшую еще один коралловый риф) прямо в долину р. Катуни, оставив устье Чуи слева.

Спустившись к Катуни, тракт идет вдоль ее правого берега до большого села Иня в устье одноименной реки, которая здесь вырывается из узкой долины, врезанной в крутобокие горы с острыми скалистыми вершинами. На левом берегу Катуни видны однообразно крутые скалистые горы. Большой особенностью пейзажа в долине р. Катуни являются две, а местами даже три террасы, в обрывах которых видны яснослоистые наносы – мелкие галечники и пески, отложенные в прежние времена рекой на дне долины; позже река была вынуждена врезать свое русло опять в свои же отложения, что ясно доказывает недавние поднятия, вызывавшие усиление уклона дна долины, т. е. увеличение скорости течения воды, и в результате новое углубление русла. В долине р. Чуи эти террасы также имелись, но не так резко бросались в глаза. У с. Иня тракт опускается по откосу террасы к перевозу через р. Катунь; в срезах у дороги хорошо видим довольно ясно тонкослоистый грубый серый песок, мелкий гравий, прослои мелкой гальки с отдельными более крупными валунами, а иногда даже глыбами. Этот нанос слагает всю нижнюю ступень террасы, достигающую 30 м над уровнем реки.

За перевозом (на пароме) тракт долго идет по такой же террасе, над которой поднимается обрыв второй, скрывающий горы левого склона. На поверхности нижней террасы в одном месте замечено много огромных глыб, очевидно принесенных льдом из ледников. С нижней террасы тракт спускается на дно долины в устье р. Малого Еломана. Здесь имеется опять перевоз через р. Катунь на варианте тракта, а другой вариант по косогору высокой террасы огибает изгиб реки, поднимаясь к бому Кынграр, в котором обнажается массивный гранит. За бомом тракт поднимается зигзагами на отрог горы левого склона, с которого открывается красивый вид на узкую долину Катуни у перевоза, устье Малого Еломана, два уступа высоких террас, острую гору левого склона за ними и гранитную гору правого склона выше перевоза. Спуск приводит тракт в долину р. Большого Еломана, по которому едем сначала по высокой террасе, затем по дну долины с полянами покосов и пашен 7–8 верст.

Далее тракт поднимается на высокий перевал через гору между долинами Большого Еломана и Большого Улегема; эта гора упирается в р. Катунь и обусловливает большое колено ее между устьями обеих этих рек. Перевал, поднимающийся метров на пятьсот над долинами, представляет узкую седловину, с которой видны были на юге верховья Большого Еломана – крутые горы с острыми гребнями и отрогами, а вдали – часть плато водораздела Теректинского хребта с небольшими острыми вершинами и гребнями с полосами снега. На севере видны только крутые скалистые горы за ближайшей долиной. Все эти горы, перевал и горы за Большим Еломаном достигают в высших точках приблизительно той же высоты и представляют остатки прежней почти-равнины на месте древнего Алтая.

Длинный спуск с перевала приводит тракт в последний раз к берегу р. Катуни, где он опять идет по нижней террасе из наносов; и здесь есть перевоз через реку (Корт-Чеку), которая уходит прямо на север в тесной долине почти без террас. Тракт уходит влево по широкой долине Большого Улегема, идет по ней около 10 верст, поднимается по левому склону на перевал, спускается в долину Малого Улегема и пролегает по ней до ее впадения в долину р. Урусул и вверх по последней до ст. Онгудай. Местность сохраняет все тот же характер с довольно широкими долинами, содержащими луга, перелески, кое-где пашни, редкие поселки; вообще, на всем пути по р. Чуе и по Катуни приходилось отмечать редкость русских сел и небольшое количество пашен по сравнению с Западным Алтаем.

В с. Онгудай я получил впервые после выезда из Томска пачку газет и узнал о начале войны с Германией. Это вызывало необходимость скорее возвращаться в Москву, хотя было только 30 июля (ст. ст.) и можно было бы попутешествовать еще целый месяц.

Посещение Восточного Алтая, конечно, отпадало. На карте привлекал к себе внимание хребет Холзун – единственный из хребтов Западного Алтая, еще не пересеченный мною и вообще мало описанный. Повернуть на юго-запад, выйти к Иртышу с пересечением этого хребта и сплыть в Омск казалось более целесообразным и быстрым, чем возвращаться в Томск через Бийск. Проводники согласились вести нас из Онгудая в с. Абай на р. Коксу, откуда им было удобно ехать к себе в Котанду, а нам нанимать лошадей для проезда через Холзун в Зыряновск и на Иртыш.

Путь из Онгудая в Абай в путеводителе В. В. Сапожникова по Алтаю не описан; он должен где-то пересечь Коргонские белки и выйти в бассейн р. Коксу по безлюдной местности. Первые два дня мы ехали еще по Чуйскому тракту вверх по широкой степной долине р. Урусул через большие села Туехта и Теньга. С севера выбегали длинные скалистые отроги Семинских белков, которые разбивают долину на отдельные отрезки различной длины. От с. Теньга тракт ушел прямо на север, но мы продолжали ехать вверх по долине Урусула, а затем по долине его притока Иоло, также степной, тогда как горы ее правого склона, обращенные на север, лесистые. За станцией Иоло местность становится более расчлененной и лесистой, дорога поднимается по речке Таргитты на перевал через сильно пониженное продолжение Коргонских белков, не поднимающихся здесь выше границы леса, спускается по речке Монаджик и затем по долине р. Сугаш выходит в долину р. Абай, уже знакомую нам.

Ехали большей частью по лесу, местами по болотам и полянам, поэтому интересной работы было мало, а красивых видов совсем не было. Из с. Абай наши проводники уехали домой в с. Котанду, а нам в течение двух дней удалось найти новых лошадей и проводников, в этот раз алтайцев, но по более высокой цене. Собранные коллекции сдали на почту; поиски подходящих ящиков в лавках и укладка заняли у меня все время, но сын успел сделать экскурсию по окрестностям. На 10-верстной карте Омского штаба села Абай еще не было, вместо него была странная надпись: «Орт. Димичи-Меркаши, Калмыково жилище».

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: