Владимир Обручев - От Кяхты до Кульджи: путешествие в Центральную Азию и китай. Мои путешествия по Сибири

- Название:От Кяхты до Кульджи: путешествие в Центральную Азию и китай. Мои путешествия по Сибири

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Array Литагент «5 редакция»

- Год:2014

- Город:Москва

- ISBN:978-5-699-55976-3

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Владимир Обручев - От Кяхты до Кульджи: путешествие в Центральную Азию и китай. Мои путешествия по Сибири краткое содержание

(1863—1956), как подсчитал его сын Сергей, написал и опубликовал 3872 работы. В. А. Обручев действительно был уникальным ученым: фантастическая работоспособность, умение четко и понятно излагать свои мысли, твердый и ясный ум, который оставался таким даже в самом преклонном возрасте. Но дело не только в количестве.

Представим себе, что кто-то решил только лишь на основании этих 3872 трудов составить портрет В. А. Обручева. Что получится из этой затеи? Кто он, этот человек? Геолог? Безусловно, геология была смыслом жизни Владимира Афанасьевича, он учился этой науке сам и учил других. Но геология была, если можно так сказать, не единственным смыслом жизни Владимира Афанасьевича. Можно ли назвать его путешественником, географом? Конечно, и свидетельством тому десятки тысяч километров, пройденных по Средней Азии, Монголии, по горам Прибайкалья, Центральной Азии, Алтая и Китая. Причем Обручев не просто осматривал окрестности, он наблюдал, изучал, исследовал и скрупулезно записывал увиденное.

Помимо этого Владимир Афанасьевич был преподавателем, руководителем, организатором. Уже слишком много для одного человека: кажется, чтобы успеть все это, нужно не только не есть и не спать – нужно сжимать время.

Однако Обручев был еще и писателем, и не просто «развлекался» – он отдавался этому делу сполна. Ему уже под шестьдесят, казалось бы, время подводить итоги, а он открывает для себя новый жанр – научную фантастику. И как всегда блистательный результат: его книга «Земля Санникова» сразу полюбилась читателям и вошла в анналы мировой приключенческой литературы.

Даже в званиях и чинах Обручев сочетал, казалось бы, несочетаемое: надворный советник (что в армии соответствовало подполковнику), дворянин – и академик Академии наук СССР, Герой Социалистического труда… Прославленное имя Обручева носят минерал обручевит, оазис в Антарктиде, множество улиц, библиотек и научных учреждений в разных городах нашей страны.

Эта книга замечательного геолога, ученого и путешественника раскроет перед читателем увлекательный и неповторимый мир исследований и открытий, совершенных автором в 1888—1936 гг. в Центральной Азии и Китае, а также в его захватывающих путешествиях по Сибири. Автору довелось исследовать неизведанные доселе хребты и нагорья Центральной Азии, принять участие в проектировании Закаспийской и Транссибирской железной дорог, как первому штатному геологу Сибири изучать оледенение и вечную мерзлоту и разведывать залежи драгоценных металлов на ее необъятных просторах.

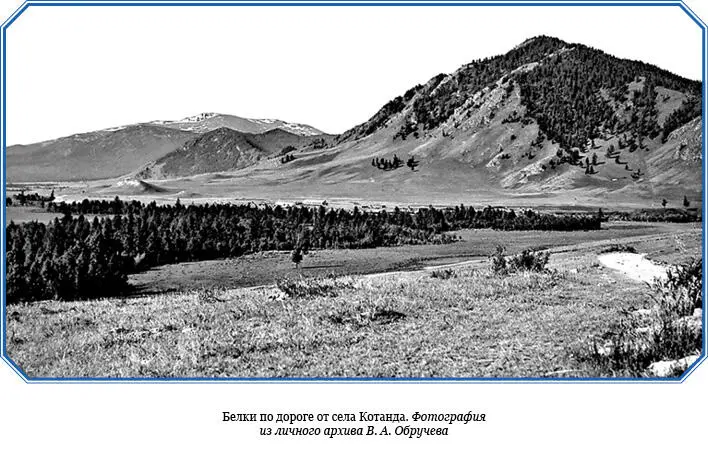

Электронная публикация включает все тексты бумажной книги и основной иллюстративный материал. Но для истинных ценителей эксклюзивных изданий мы предлагаем подарочную классическую книгу. Путешествия Обручева буквально оживут перед вами благодаря сотням цветных и черно-белых иллюстраций и фотографий, многие из которых сделаны самим автором. Подарочное издание рассчитано на всех, кто интересуется историей географических открытий и любит достоверные рассказы о реальных приключениях. Это издание, как и все книги серии «Великие путешествия», напечатано на прекрасной офсетной бумаге и элегантно оформлено. Издания серии будут украшением любой, даже самой изысканной библиотеки, станут прекрасным подарком как юным читателям, так и взыскательным библиофилам.

От Кяхты до Кульджи: путешествие в Центральную Азию и китай. Мои путешествия по Сибири - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

На третий день мы выступили; маленькое происшествие испортило мне настроение. Недалеко от села, в низовьях долины тропа, по которой мы ехали, пересекала болотистый луг. Лошадь, которую мне дали алтайцы, споткнулась и упала, я также слетел на землю и при этом так сильно ушиб большой палец правой руки, что не мог двигать им свободно, т. е. работать молотком, компасом и пером. Пришлось поручить все наблюдения и записи сыну, а самому ехать только созерцателем по интересной местности.

Перейдя вброд р. Коксу выше устья р. Абай, мы долго поднимались вверх по лесистому склону хребта Холзун в промежутке между долинами речек Хаиркум (Банная) справа и Чашмен слева от нас. Первая местами видна была глубоко внизу и пенилась на каменистых перекатах. Я вспомнил, что на броду через эту речку погиб в 1909 г. геолог Пец, член геологической партии царского кабинета, изучавшей Алтай. Ночевали на этом длинном подъеме по склону долины р. Коксу. Выше кедр сменил лиственницу, лес поредел, остались отдельные деревья, наклоненные и вытянутые всеми ветвями на юго-восток – по ветру; они говорили нам о том, как здесь на высоте свирепствует зимой пурга. Россыпи щебня, гряды скал, лужайки альпийских трав, кустики полярной березы и ползучей пихты покрывали неровный водораздел, по которому мы переваливали; справа в большой впадине осталось маленькое каровое озерко в устье большого кара с крутыми склонами и полосами снега. Это была правая вершина р. Хаиркум, а немного дальше к западу у границы леса расстилалось плато со слабоврезанными долинами, круто падающее к этой реке.

С юга это плато было ограничено главным водоразделом, поднимающимся вторым уступом с вершинами-белками. На его склоне к Хаиркуму – несколько цирков с обширными снежными пятнами и небольшими моренами в устьях. Снег спускался по долинам и на нижнее плато, даже ниже границы леса – среди леса видны были его пятна. Засохшие кедры на границе леса говорили об ухудшении климата. Дальше на западе в истоках р. Коксу над общим уровнем лесистых грив поднималась еще одна группа плоских белков одинаковой высоты. На северо-востоке вдали был виден Теректинский хребет – совершенно плоская возвышенность с немногочисленными седловинами и плоскими вершинами.

Огибая правый исток р. Хаиркум с двумя моренными озерками, тропа, частью по снегу, перевалила на южный склон водораздела. Открылась впереди глубокая, сплошь лесистая впадина, обращенная на восток, ограниченная на юге более низким плоским водоразделом, за которым вдали поднимались более высокие острые горы с обильными снегами, вероятно Табын-Богдо на монгольской границе. На юго-западе – более низкий и плоский водораздел к Бухтарме, за ним – ряд параллельных ровных гребней, а на горизонте – длинная плоская возвышенность Калбинского хребта.

Длинный спуск привел не на южный склон хребта, а только в верховья речки Красноярки, впадающей в ту же р. Коксу ниже устья Абая, а вершиной забравшейся очень далеко. И меня поразило то, что здесь, в сущности, еще на северном склоне хребта Холзун, светлый лиственничный лес, характерный для Западного Алтая, был сменен мрачным пихтово-еловым – чернью, характеризующей Восточный и Южный Алтай и сопровождаемой большетравием, т. е. высоким ростом луговых растений. Уже на спуске с перевала мы шли по тропе словно по коридору между стеблями всяких трав в рост человека и выше.

У места слияния четырех вершин р. Красноярки мы ночевали, с трудом вытоптали в зарослях трав место для палатки. Хотя было только 5 августа (ст. ст.), но вид вокруг был вполне осенний, большетравье совершенно увяло и пожелтело. С ночлега тропа пошла вверх по южной из вершин Красноярки, по болотистой долине среди кедрово-пихтовой черни на ее склонах и зарослей трав вдоль русла. Плоская котловина истоков речки ограничена с юга двумя небольшими цирками с маленькими моренами. Восточный цирк скалистый, и в нем редкие кедры, у подножия – пятнами снег.

Перевал привел к истокам р. Черневой, впадающей справа в р. Бухтарму; тропа огибает ее истоки с севера и запада. Перевал выше границы леса, но отдельные кедры под защитой скал поднимаются до него. Открывается обширный вид: на востоке – острые далекие горы, замеченные с первого перевала; с юго-запада и юга они ограничены не совсем ясным уступом. На юго-западе и юго-востоке – сильно расчлененные, покрытые чернью отроги в бассейнах Черневой и Хаиркумына; между ними, немного южнее, более высокая группа с горами Острой и Столбоухой. Линия белков Холзуна обрывается на юг круто, она тянется в общем на северо-запад. За истоками Хаиркумына (южного) белок представляет совершенно голую острую группу серо-розоватого цвета с небольшими пятнами снега. Склон этого белка спускается глубоко к Хаиркумыну. Переход от гольцов к горам, покрытым чернью, очень постепенный.

Дорога с перевала спускается круто к более глубокой седловине водораздела и затем уже по березово-пихтовой черни в долину речки Луговушки, широкую, с большетравьем и крутыми лесистыми склонами, потом поднимается на водораздел к соседней речке Кулгу с котлообразным верховьем, спускается в ее долину и, наконец, выходит по ней в долину р. Хаиркумына. По этой долине дорога поворачивает на юг и пролегает по правому берегу все время по тайге; правый склон поднимается выше леса и представляет довольно крутые и иногда голые вершины. На левом склоне сравнительно низкие горы, покрытые чернью. Переходим вброд несколько правых притоков, из них Большая Громотуха довольно значительная; начинаются пасеки и заимки, лес порублен хищнически. Горы постепенно понижаются. Дорога по неглубокому и тихому броду переходит на левый берег, где значительное расширение долины, занятое рощами березы и высокой травой, теряющей характер описанного большетравья, ограничено с юга плоской и низкой, но круто поднимающейся грядой вдоль длинной долины речки Столбоухи. Эта гряда с горой того же имени тянется на запад-северо-запад и, по-видимому, ограничена с юга большим сбросом.

За речкой Столбоухой дорога уже колесная; проезжаем деревушку Козлушку, начинаются пашни и покосы. С юга это расширение долины ограничено еще одной высокой грядой с двумя острыми вершинами (одна и называется гора Острая). Еще раз переезжаем через Хаиркумын, здесь уже многоводный, и останавливаемся в д. Паутинцевой, где можно было нанять телеги и лошадей, отпустить алтайцев и быстро проехать (верст двенадцать) с перевозом через Бухтарму и далее по холмистой степи на Зыряновский рудник.

Окрестности последнего малопривлекательны – плоские степные горы. Сам рудник, конечно, было бы интересно посетить, но я торопился в Москву. Узнав, что на Иртыше у пристани Вороньей уже грузится пароход, я нанял лошадей, быстро доставивших нас на следующий день на пристань Воронью, до которой из Зыряновска более 40 верст. Дорога идет все время по плоским степным горам и таким же долинам; рельеф этой степи выражен на 40-верстной карте совершенно неверно – такой же отмывкой, как и высокогорная часть Алтая. На пристани мы узнали, что пароход отойдет только под вечер, и имели возможность осмотреть обнажения на берегу по соседству. Более интересную часть долины Иртыша пароход, к сожалению, прошел ночью.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: