Владимир Обручев - От Кяхты до Кульджи: путешествие в Центральную Азию и китай. Мои путешествия по Сибири

- Название:От Кяхты до Кульджи: путешествие в Центральную Азию и китай. Мои путешествия по Сибири

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Array Литагент «5 редакция»

- Год:2014

- Город:Москва

- ISBN:978-5-699-55976-3

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Владимир Обручев - От Кяхты до Кульджи: путешествие в Центральную Азию и китай. Мои путешествия по Сибири краткое содержание

(1863—1956), как подсчитал его сын Сергей, написал и опубликовал 3872 работы. В. А. Обручев действительно был уникальным ученым: фантастическая работоспособность, умение четко и понятно излагать свои мысли, твердый и ясный ум, который оставался таким даже в самом преклонном возрасте. Но дело не только в количестве.

Представим себе, что кто-то решил только лишь на основании этих 3872 трудов составить портрет В. А. Обручева. Что получится из этой затеи? Кто он, этот человек? Геолог? Безусловно, геология была смыслом жизни Владимира Афанасьевича, он учился этой науке сам и учил других. Но геология была, если можно так сказать, не единственным смыслом жизни Владимира Афанасьевича. Можно ли назвать его путешественником, географом? Конечно, и свидетельством тому десятки тысяч километров, пройденных по Средней Азии, Монголии, по горам Прибайкалья, Центральной Азии, Алтая и Китая. Причем Обручев не просто осматривал окрестности, он наблюдал, изучал, исследовал и скрупулезно записывал увиденное.

Помимо этого Владимир Афанасьевич был преподавателем, руководителем, организатором. Уже слишком много для одного человека: кажется, чтобы успеть все это, нужно не только не есть и не спать – нужно сжимать время.

Однако Обручев был еще и писателем, и не просто «развлекался» – он отдавался этому делу сполна. Ему уже под шестьдесят, казалось бы, время подводить итоги, а он открывает для себя новый жанр – научную фантастику. И как всегда блистательный результат: его книга «Земля Санникова» сразу полюбилась читателям и вошла в анналы мировой приключенческой литературы.

Даже в званиях и чинах Обручев сочетал, казалось бы, несочетаемое: надворный советник (что в армии соответствовало подполковнику), дворянин – и академик Академии наук СССР, Герой Социалистического труда… Прославленное имя Обручева носят минерал обручевит, оазис в Антарктиде, множество улиц, библиотек и научных учреждений в разных городах нашей страны.

Эта книга замечательного геолога, ученого и путешественника раскроет перед читателем увлекательный и неповторимый мир исследований и открытий, совершенных автором в 1888—1936 гг. в Центральной Азии и Китае, а также в его захватывающих путешествиях по Сибири. Автору довелось исследовать неизведанные доселе хребты и нагорья Центральной Азии, принять участие в проектировании Закаспийской и Транссибирской железной дорог, как первому штатному геологу Сибири изучать оледенение и вечную мерзлоту и разведывать залежи драгоценных металлов на ее необъятных просторах.

Электронная публикация включает все тексты бумажной книги и основной иллюстративный материал. Но для истинных ценителей эксклюзивных изданий мы предлагаем подарочную классическую книгу. Путешествия Обручева буквально оживут перед вами благодаря сотням цветных и черно-белых иллюстраций и фотографий, многие из которых сделаны самим автором. Подарочное издание рассчитано на всех, кто интересуется историей географических открытий и любит достоверные рассказы о реальных приключениях. Это издание, как и все книги серии «Великие путешествия», напечатано на прекрасной офсетной бумаге и элегантно оформлено. Издания серии будут украшением любой, даже самой изысканной библиотеки, станут прекрасным подарком как юным читателям, так и взыскательным библиофилам.

От Кяхты до Кульджи: путешествие в Центральную Азию и китай. Мои путешествия по Сибири - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

При сводовом поднятии самые узкие клинья, поднятые особенно высоко, подверглись сильному размыву и поэтому быстро получили резкие альпийские формы. Таковы Тункинские и Китойские альпы в Саяне, хребты Делюв-Уранский и Северно-Муйский, Удокан, Каларский хребет в бассейне р. Витима.

Эти выводы об образовании глубокой впадины оз. Байкал в связи со сводовым поднятием целой длинной полосы в Восточной Сибири, которая начинается в Монголии и кончается в бассейне Алдана, являются результатом исследований ряда геологов в течение сорока лет и оформились сравнительно недавно. Восхищаясь видом Байкала с высоты Приморского хребта в мае 1890 г., я ничего этого еще не знал и мог только подумать, что это озеро действительно занимает большой провал в земной коре, как полагали академики больших экспедиций XVIII в.

Спуск по восточному склону Приморского хребта был очень длинный и не представлял трудностей – мы шли пешком без дороги; разные кусты, трава, отдельные деревья, небольшие скалы сменяли друг друга в длинном овраге, пока мы не спустились на тысячи полторы метров; затем мы поехали по берегу Малого моря до устья р. Сармы. Здесь мы отпустили наших охотников с лошадьми, и они направились прямым вьючным путем через горы в Хогот, а меня с писарем буряты доставили в Ольхонскую степную думу на южном берегу ворот Малого моря, где был центр управления бурятами, живущими на р. Ольхоне и в береговой полосе западного берега Байкала. В этой думе мы могли уже получить земских лошадей, чтобы проехать в Хогот по колесной дороге через село Косая степь. Писарем в думе был поляк из ссыльных 1861 г. Он очень уговаривал нас переночевать в думе, угощал чаем, познакомил нас со своей довольно миловидной дочерью, которая особенно ухаживала за мной. Она, может быть, надеялась – а вдруг понравится молодому проезжему инженеру и вырвется из этого медвежьего угла, где жила с детства среди сплошного бурятского населения. Но мне, конечно, хотелось скорее вернуться в Хогот к семье, чтобы продолжать неожиданно прерванное путешествие на золотые прииски, и, несмотря на уговоры, мы уехали и прибыли в Хогот поздно вечером. Эта экскурсия дала мне дополнительные сведения о Прибайкальских горах, описанные в отдельной статье в «Известиях Восточно-Сибирского отдела».

Чтобы не возвращаться еще раз к золотым приискам в Прибайкальских горах, организации которых я помог в этой экскурсии, упомяну, что мои охотники и писарь Хогота подали заявки в Горное управление – два прииска на р. Нуган были им отведены, и они несколько лет платили небольшой подесятинный налог за эти отводы. Но средств на разведки у них не было. В Иркутске я предлагал нескольким золотопромышленникам взять эти прииски в аренду и начать добычу золота. Но уединенность их положения, отсутствие колесной дороги через горы и, вероятно, недоверие к молодому геологу были причинами того, что никто не соблазнился моим предложением. Подкрепить свои слова о возможной золотоносности этой речки предъявлением хорошей пробы намытого на ней золота хотя бы в 2–3 золотника я не мог. Бедные владельцы этих приисков, конечно, вскоре отказались от них, и речка Нуган, насколько знаю, до сих пор не разведана, и вопрос об ее золотоносности открыт.

VII. По рекам Лене и Витиму на Ленские прииски

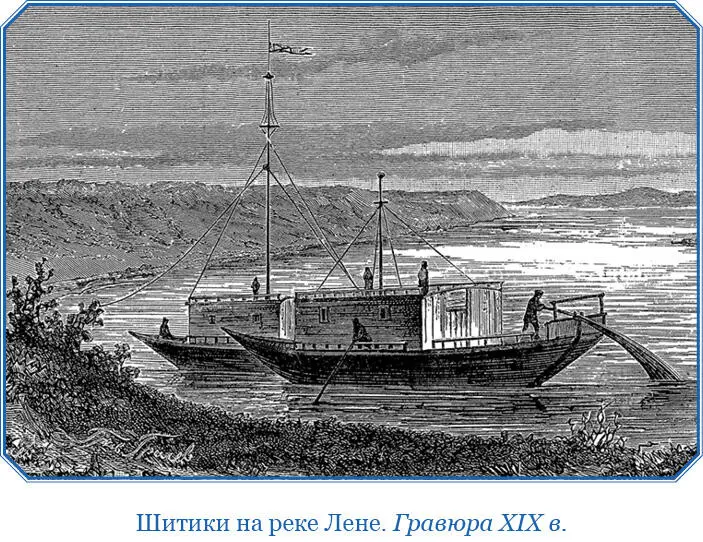

Из Хогота мы поехали дальше по Якутскому тракту; миновали с. Качуг на р. Лене, где начинается судоходство в весеннее половодье и где строили «паузки» – неуклюжие квадратные баржи из толстого леса, в которых купцы и золотопромышленники сплавляли вниз по реке разные товары и припасы для приисков и для торговли в приречных селениях и городах. Этот весенний сплав по р. Лене имел большое значение для приисков и для всего населения берегов реки до Якутска и дальше. Товары всякого рода, подвезенные за зиму из-за Урала, чаи, поступавшие через Монголию, хлеб прошлого урожая, туши мороженого мяса и пр. – все это сплавлялось на паузках вниз по реке, население и прииски снабжались многим на целый год. Товары для приисков шли безостановочно до Витима и там перегружались на баржи; товары для населения плыли на паузках в виде плавучей ярмарки, останавливаясь на всех станциях и селах для торговли. Эти ярмарки мы видели, плывя по Лене в разных местах. Слабое в то время пароходство по реке имело для населения меньшее значение, чем весенний сплав в паузках.

Мы проехали еще две станции дальше Качуга – до Жигалово, где начинается постоянный водный тракт в Якутск. Отсюда проезжающим в теплое время года дают на станциях не экипаж с ямщиком и лошадьми, а лодку с гребцами, которые и везут путешественников как вниз по реке, так и вверх. В последнем случае к гребцам присоединяют еще лошадь и мальчика: лошадь тянет лодку с пассажиром и гребцами вверх по течению на бечеве, мальчик едет на ней верхом и управляет ею; гребцы правят лодкой, подгребают в помощь лошади в трудных местах. Сдав пассажиров на следующей станции, они плывут на той же лодке домой, а мальчик едет назад верхом уже по тропе. Только зимой, когда Лена замерзает, почтовая гоньба ведется с помощью саней; весной и осенью во время ледостава и вскрытия проезд труден – приходится ехать верхом, а вещи везти вьюком от станции до станции.

Менять на каждой станции не только гребцов, но и лодку и перегружать вещи, конечно, было бы скучно. Поэтому мы в Жигалове купили небольшую лодку – шитик, по местному названию; ее средняя часть имела крышу, представляя небольшую закрытую каюту, а на носу был устроен очаг для разведения огня в виде ящика с песком и стояком для подвешивания котелка и чайника. Мы устроились в каюте, брали на станциях двух гребцов, за которых платили прогоны как за пару лошадей; жена варила чай и обед. Вечером – раньше или позже, в зависимости от расстояния, останавливались на станции: жена с сыном уходили ночевать в дом, а я оставался спать в каюте для охраны вещей. Плыть можно и ночью, меняя гребцов, но мы не торопились; кроме того, я хотел видеть весь путь по Лене при дневном освещении. Возле каких-либо интересных скал мы останавливались для их осмотра. Так мы делали четыре или пять станций за день, на станциях покупали хлеб и другую провизию; погода была уже теплая, и вся поездка, продолжавшаяся до ст. Усть-Кут дней семь, была очень приятная.

Долина р. Лены ниже села Качуг довольно живописна: на обоих берегах часто видны высокие, метров в 20–30 и выше, стены ярко-красного цвета; они состоят из песчаников, мергелей и глин, залегающих горизонтально. Террасы на берегах заняты редкими селениями, лесом и пашнями, а красные стены поднимаются над ними и также увенчаны лесом. Путешественнику, плывущему в лодке, кажется, что его окружают горы. Но поднявшись на какую-нибудь из красных стен, он увидит, что его до горизонта со всех сторон окружает равнина, сплошь покрытая тайгой. Это – Восточно-Сибирская плоская возвышенность, в которую р. Лена врезала свою долину; долины притоков р. Лены также врезаны в эту плоскую возвышенность, и только все эти речные долины нарушают ее равнинный характер.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: