Владимир Обручев - От Кяхты до Кульджи: путешествие в Центральную Азию и китай. Мои путешествия по Сибири

- Название:От Кяхты до Кульджи: путешествие в Центральную Азию и китай. Мои путешествия по Сибири

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Array Литагент «5 редакция»

- Год:2014

- Город:Москва

- ISBN:978-5-699-55976-3

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Владимир Обручев - От Кяхты до Кульджи: путешествие в Центральную Азию и китай. Мои путешествия по Сибири краткое содержание

(1863—1956), как подсчитал его сын Сергей, написал и опубликовал 3872 работы. В. А. Обручев действительно был уникальным ученым: фантастическая работоспособность, умение четко и понятно излагать свои мысли, твердый и ясный ум, который оставался таким даже в самом преклонном возрасте. Но дело не только в количестве.

Представим себе, что кто-то решил только лишь на основании этих 3872 трудов составить портрет В. А. Обручева. Что получится из этой затеи? Кто он, этот человек? Геолог? Безусловно, геология была смыслом жизни Владимира Афанасьевича, он учился этой науке сам и учил других. Но геология была, если можно так сказать, не единственным смыслом жизни Владимира Афанасьевича. Можно ли назвать его путешественником, географом? Конечно, и свидетельством тому десятки тысяч километров, пройденных по Средней Азии, Монголии, по горам Прибайкалья, Центральной Азии, Алтая и Китая. Причем Обручев не просто осматривал окрестности, он наблюдал, изучал, исследовал и скрупулезно записывал увиденное.

Помимо этого Владимир Афанасьевич был преподавателем, руководителем, организатором. Уже слишком много для одного человека: кажется, чтобы успеть все это, нужно не только не есть и не спать – нужно сжимать время.

Однако Обручев был еще и писателем, и не просто «развлекался» – он отдавался этому делу сполна. Ему уже под шестьдесят, казалось бы, время подводить итоги, а он открывает для себя новый жанр – научную фантастику. И как всегда блистательный результат: его книга «Земля Санникова» сразу полюбилась читателям и вошла в анналы мировой приключенческой литературы.

Даже в званиях и чинах Обручев сочетал, казалось бы, несочетаемое: надворный советник (что в армии соответствовало подполковнику), дворянин – и академик Академии наук СССР, Герой Социалистического труда… Прославленное имя Обручева носят минерал обручевит, оазис в Антарктиде, множество улиц, библиотек и научных учреждений в разных городах нашей страны.

Эта книга замечательного геолога, ученого и путешественника раскроет перед читателем увлекательный и неповторимый мир исследований и открытий, совершенных автором в 1888—1936 гг. в Центральной Азии и Китае, а также в его захватывающих путешествиях по Сибири. Автору довелось исследовать неизведанные доселе хребты и нагорья Центральной Азии, принять участие в проектировании Закаспийской и Транссибирской железной дорог, как первому штатному геологу Сибири изучать оледенение и вечную мерзлоту и разведывать залежи драгоценных металлов на ее необъятных просторах.

Электронная публикация включает все тексты бумажной книги и основной иллюстративный материал. Но для истинных ценителей эксклюзивных изданий мы предлагаем подарочную классическую книгу. Путешествия Обручева буквально оживут перед вами благодаря сотням цветных и черно-белых иллюстраций и фотографий, многие из которых сделаны самим автором. Подарочное издание рассчитано на всех, кто интересуется историей географических открытий и любит достоверные рассказы о реальных приключениях. Это издание, как и все книги серии «Великие путешествия», напечатано на прекрасной офсетной бумаге и элегантно оформлено. Издания серии будут украшением любой, даже самой изысканной библиотеки, станут прекрасным подарком как юным читателям, так и взыскательным библиофилам.

От Кяхты до Кульджи: путешествие в Центральную Азию и китай. Мои путешествия по Сибири - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Я не предполагал, что смогу посвятить несколько лет этому исследованию. Наоборот, на основании опыта предшествующего года я был уверен, что мой начальник постоянно будет перебрасывать меня по всей территории Восточной Сибири то в одно место, то в другое для изучения месторождений разных полезных ископаемых, в зависимости от запросов жизни. Поэтому я решил, что нужно познакомиться в общих чертах с геологией всего района и с составом золотоносных отложений и осматривать подземные и открытые работы на приисках и выходы коренных пород на склонах долин, чтобы за одно лето собрать достаточный материал для общей характеристики геологии и условий золотоносности района.

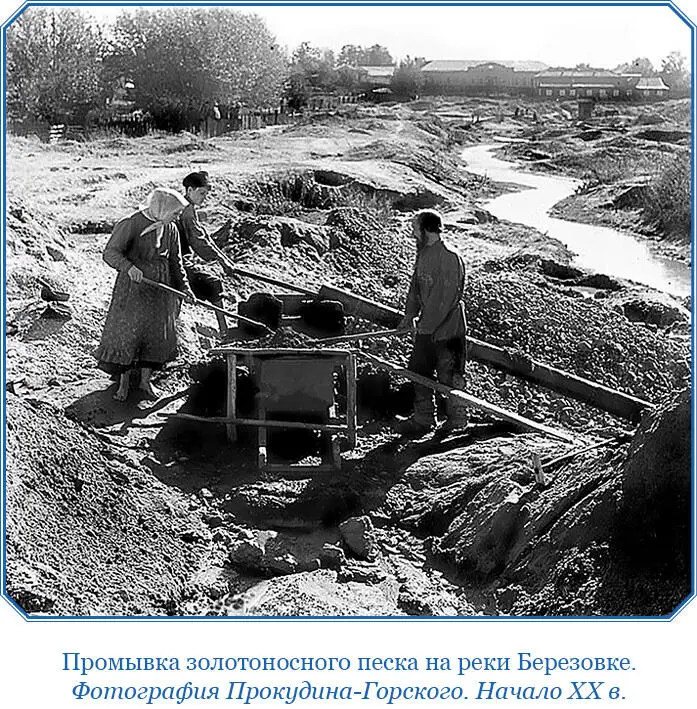

VIII. Как образуются золотоносные россыпи и как из них добывают золото

Читателю, не знакомому с горным делом, нужно пояснить, что такое золотоносная россыпь и как из нее добывают золото. Россыпное золото представляет маленькие кусочки самородного металла в виде чешуек и зернышек 1–2 мм в диаметре, в меньшем количестве более крупных, 5—10 мм и больше, до 2–3 см, называемых уже самородками, изредка достигающими веса в несколько килограммов, даже до 30–40 кг. Эти чешуйки, крупинки, самородки рассеяны в большем или меньшем количестве в рыхлых отложениях – песках, илах, галечниках речных долин. Они попадают в эти отложения при постепенном выветривании и разрушении коренных месторождений золота, размываемых дождевой и речной водой на дне и склонах долин. Чаще всего эти коренные месторождения представляют жилы белого кварца, в которых золото вкраплено зернами, чешуйками, прожилками. Поэтому частицы россыпного золота часто содержат уцелевшие, крепко спаянные с ними зерна кварца.

В речных отложениях главная часть золота обыкновенно сосредоточена в самом нижнем слое, который залегает непосредственно на дне речной долины, состоящем из более древних и твердых коренных пород разного рода; в эти породы река постепенно врезала свою долину и, встречая на своем пути коренные месторождения золота, размывала также их и сосредоточивала золото в своих отложениях ввиду его тяжести и нерастворимости в воде. В рыхлых отложениях под руслом реки, пропитанных водой, последняя также движется между частицами песка, глины, между щебнем и галькой, и частицы золота, более тяжелые, чем частицы песка, гравия, естественно, мало-помалу увлекаются глубже и поэтому встречаются в наибольшем количестве в самом нижнем слое. Коренное дно под наносами называют «почвой» или «плотиком»; наиболее богатый золотом нижний слой рыхлых отложений называют «золотоносным пластом», «золотоносными песками», или, короче, «песками», а лежащие на нем рыхлые отложения, более бедные или пустые, называют «торфами». Пески имеют обычно от 0,5 до 1–2 м толщины, торф – очень различную толщину: от 1 до 20 м и более.

Золотоносные россыпи можно встретить только в тех местностях, которые сложены из коренных пород, содержащих частицы золота или пересеченных местами кварцевыми жилами с золотом.

Добыча россыпного золота производилась следующим образом. Сначала раскапывали и снимали слой за слоем торфа и отвозили их в сторону, в торфяной отвал. Пески, освобожденные от торфов, выкапывали и отвозили или перебрасывали тут же на приспособления для промывки водой. Эти приспособления имеют различное устройство и разную величину – от простых бутар, американок, кулибинок до больших промывальных бочечных машин. На простые бутары пески бросают лопатой на «головку», представляющую прямоугольное или квадратное корыто, дно которого состоит из толстого железного листа с многочисленными круглыми отверстиями диаметром 1–2 см. На головку течет струя воды, проведенная из речки по желобу и, размывая пески, разделяет их на более крупную часть в виде гальки и валунов, которые остаются в корыте и перебрасываются на галечный отвал, и мелкую, которая проходит вместе с водой через отверстия.

Грязная вода с этим мелким материалом из частиц песка, глины, гравия и золота (за исключением очень редких крупных самородков, которые остаются в корыте, обращают на себя внимание промывальщика и вынимаются) течет из корыта по плоскани различной ширины и длины, слегка наклонной, но с набитыми поперек ее невысокими рейками на некотором расстоянии одна от другой. На этих рейках, или трафаретах, оседают и задерживаются наиболее тяжелые частицы материала, сносимого водой с головки, т. е. золото и другие более тяжелые минералы, а остальное уносится водой дальше и попадает или назад в речку, или также в отвал, но называемый эфельным, так как этот перемытый и освобожденный от золота материал называется эфелем.

Тяжелый материал, накопившийся на плоскани, время от времени сгребается и идет в окончательную промывку на особом приспособлении, называемом «вашгердом» (т. е. «промывальная плита» в точном переводе). Этот материал называется «серый шлих». Вашгерд представляет широкую наклонную плоскань, по которой течет тонким слоем вода более медленно и в меньшем количестве, чем на бутаре, переливаясь через борт глубокого желоба наверху головки. Серый шлих сваливают на головку возле этого желоба, разгребают деревянным скребком и постепенно отделяют золото и самый тяжелый из сопутствующих минералов – магнитный железняк в виде черного песка на самой головке – от остального, смываемого водой. Этот «черный шлих» собирают и уже в нем отделяют золото от магнитного железняка при помощи щетки и магнита.

Выделенное золото, называемое «шлиховым», сдавали в контору прииска, где его просматривали внимательно на белой бумаге, отделяли случайные посторонние примеси, взвешивали и записывали в книгу. Доводка на вашгерде всегда производилась под надзором служащего (или хозяина прииска) опытным промывальщиком. Если работа на прииске велась не наемными рабочими, а старателями (золотничниками), последние сами вели доводку и приносили в контору уже отмытое золото, за которое получали заранее обусловленную плату по весу.

На крупных приисках, где добывали много песков, их промывали на бочечных машинах. Это целое сооружение с помостом над бочкой и подъемом, по которому пески подвозят на таратайках и опрокидывают их содержимое через люк в бочку – цилиндр из толстого железа с круглыми отверстиями разного диаметра; внутрь бочки попадают пески из люка и сильной струей бьет вода из брандспойта. Бочка не строго цилиндрическая, а немного коническая; она вращается вокруг горизонтальной оси, и вода все время промывает пески, отделяя крупный материал в виде гальки, который вследствие коничности бочки сползает в одну сторону и высыпается через отверстие по желобу на землю или в подъезжающие таратайки, увозящие гальку в отвал.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: