Игорь Кароль - Парадоксы климата. Ледниковый период или обжигающий зной?

- Название:Парадоксы климата. Ледниковый период или обжигающий зной?

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Array Литагент «АСТ»

- Год:2013

- Город:Москва

- ISBN:978-5-462-01402-4

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Игорь Кароль - Парадоксы климата. Ледниковый период или обжигающий зной? краткое содержание

Парадоксы климата. Ледниковый период или обжигающий зной? - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Тем не менее связь между числом Вольфа и интенсивностью ультрафиолетовой солнечной радиации считается установленным научным фактом. Замечено, что с увеличением числа Вольфа (т. е. количества пятен на Солнце), – а происходит это периодически, – возрастает интенсивность излучения в ультрафиолетовой области спектра.

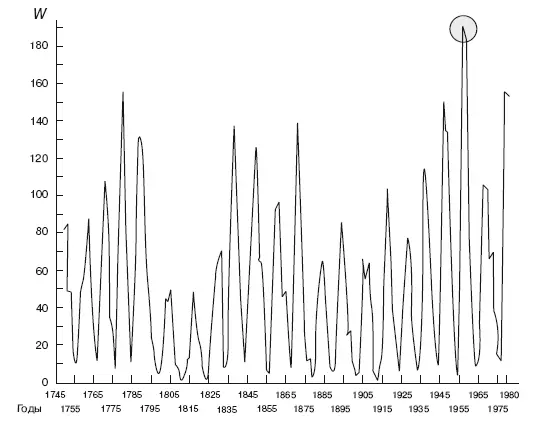

Периодичность эта – особая: согласно данным Цюрихской обсерватории, интервалы колебались от 7 до 17 лет между годами максимумов чисел Вольфа и от 9 до 14 лет – между их минимумами. В среднем же такой солнечный цикл длится около 11 лет, вследствие чего он и получил свое широко распространенное название – 11-летний (рис. 7).

Как видно на рис. 8, 11-летние циклы различаются еще и по количеству пятен, т. е. по интенсивности. Рекорд здесь принадлежит максимуму 1957 г., когда среднегодовое число Вольфа достигало 190. Наименьшие значения в максимумах приходятся на первую четверть XIX в. – в этот период они едва «переваливали» через отметку 40. Однако в анналах цюрихских наблюдений присутствует еще один временной интервал – с 1645 по 1715 г., характеризуемый малым числом солнечных пятен и ослаблением солнечной активности, получивший название «маундеровского минимума» (по имени давшего его описание английского исследователя Е. Маундера). Нумерация 11-летних циклов берет отсчет с 1775 г., таким образом, сейчас идет 24-й цикл.

Рис. 7. Кривая среднегодичных цюрихских относительных чисел солнечных пятен ( W , чисел Вольфа) за 1755–1980 гг. В кружке – максимальное значение за весь период наблюдений

В несколько «облагороженном» виде схема 11-летнего цикла представлена на рис. 8.

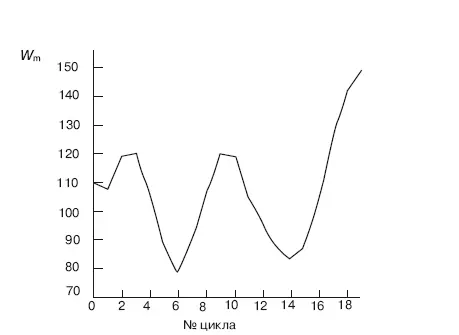

Рис. 8. Схема кривой 11-летнего цикла солнечной активности

Процессы на Солнце также подвержены изменениям в пределах 22-летнего и 80–90-летнего циклов. Первый из них вовсе не «сумма» двух последовательных 11-летних циклов, хотя его природа тоже связана с солнечными пятнами. Гелиофизики говорят, что под действием мощного магнитного поля в среднем каждые 22 года меняется полярность пятен. И если с наличием 22-летнего цикла сегодня согласны большинство специалистов, то к существованию 80–90-летнего цикла многие относятся скептически. Понятно, что делать далеко идущие выводы, имея под рукой один-единственный ряд наблюдений длиной всего в три таких цикла, весьма опрометчиво. Не будучи специалистами в области гелиофизики, воздержимся от комментариев по данному вопросу, ограничась только нижеприведенной иллюстрацией (рис. 9).

Рис. 9. Усредненная кривая изменения максимальных среднегодовых чисел Вольфа W m за весь период измерений. По оси абсцисс – номера 11-летних циклов согласно цюрихским данным

Важно отметить, что основной «удар» солнечной активности принимают на себя верхние слои атмосферы, но его «отголоски» чувствуются и в ее нижних слоях, и у земной поверхности. Наиболее существенным последствием пертурбаций в верхней атмосфере является изменение циркуляции воздушных масс в ее нижних слоях. Есть основания полагать, что во время максимумов 11-летнего цикла имеет место усиление циклонов и антициклонов.

Данные ряда исследований свидетельствуют о наличии зависимости засух от фаз 11– и 22-летних циклов солнечной активности, причем среднеазиатские засухи коррелируют (т. е. имеют большой коэффициент корреляции) с 11-летним циклом, в то время как североамериканские – с 22-летним. Горячих защитников 80–90-летний цикл солнечной активности нашел в лице дендрологов, утверждающих, что он отчетливо прослеживается при изучении годовых колец деревьев-долгожителей.

Здесь необходимо маленькое отступление. Когда нужно подтвердить или опровергнуть связь между какими-либо явлениями, нередко прибегают к поиску коэффициента корреляции. Коэффициент этот, широко используемый в математической статистике, может изменяться по абсолютной величине от нуля до единицы. Он характеризует степень зависимости между явлениями: чем ближе его значение к единице, тем теснее эта связь. Такой вот универсальный критерий. Но в его определении есть важный нюанс: коэффициент корреляции выполняет возложенную на него миссию лишь в том случае, если достоверно известно, что такая зависимость существует. Иными словами, если вам вздумалось оценить с помощью коэффициента корреляции связь, к примеру, между ежемесячным ростом успеваемости группы школьников после прихода в их класс талантливого учителя и увеличением в тот же период поголовья бегемотов в Африке (вследствие создавшейся особо благоприятной для этого обстановки), то вышеозначенный коэффициент, вероятно, окажется очень высоким, но… Как часто исследователь, умилившись полученным большим значением коэффициента корреляции, не удосуживается привести хоть какие-нибудь резоны в обоснование наличия исследуемой связи. Сказанное, отнюдь, не отрицает применимость коэффициента корреляции, а только служит напоминанием об осторожности в выводах, которая нужна при его использовании.

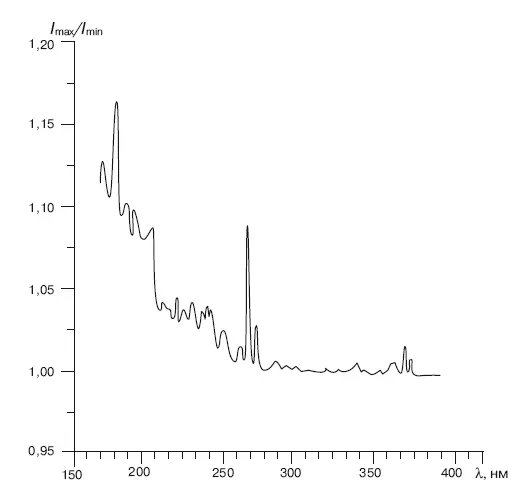

Выше говорилось о том, что в ходе 11-летнего цикла изменения затрагивают в основном ультрафиолетовую часть спектра. Сколь значительны эти изменения, показано на рис. 10. Ультрафиолетовый участок спектра приблизительно соответствует длинам волн 170 < λ < 320 нм [11]. Однако только для длин волн λ < 205 нм интенсивность излучения в максимуме солнечной активности превосходит на 5–17 % ее в минимуме 11-летнего цикла, на бо́льших же длинах волн они почти равны. Следить за такими незначительными изменениями на верхней границе атмосферы очень трудно, это стало возможным только в последние 20–30 лет с появлением искусственных спутников Земли.

Рис. 10. Соотношение интенсивности солнечного излучения на верхней границе атмосферы в максимальной ( I max) и минимальной ( I min) фазах 11-летнего цикла на разных длинах волн по данным измерений

Изменения такого масштаба практически никак не сказываются на солнечной постоянной: спутниковая аппаратура зафиксировала лишь незначительные ее колебания – с амплитудой 0,1 % – в ходе 11-летнего цикла солнечной активности. Косвенные данные указывают на значительно бо́льшие ее изменения (десятые доли процента) в XVII в. Многие исследователи тем не менее полагают, что небольшой рост солнечной постоянной имел место с середины XVIII в. по настоящее время. Однако его трудно выделить и оценить, так как спутниковых измерений тогда не было, а точность наземных измерений, которым мешали и облачность, и недостаточная прозрачность атмосферы, не позволяет достаточно определенно судить о ее росте за последние 250 лет. Но даже изменения на десятую долю процента очень существенно отражаются на эффективности химических превращений в атмосфере, порождая эволюцию содержания газов в составе атмосферного воздуха, в том числе – парниковых газов, подробный разговор о которых еще впереди.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: