Игорь Кароль - Парадоксы климата. Ледниковый период или обжигающий зной?

- Название:Парадоксы климата. Ледниковый период или обжигающий зной?

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Array Литагент «АСТ»

- Год:2013

- Город:Москва

- ISBN:978-5-462-01402-4

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Игорь Кароль - Парадоксы климата. Ледниковый период или обжигающий зной? краткое содержание

Парадоксы климата. Ледниковый период или обжигающий зной? - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

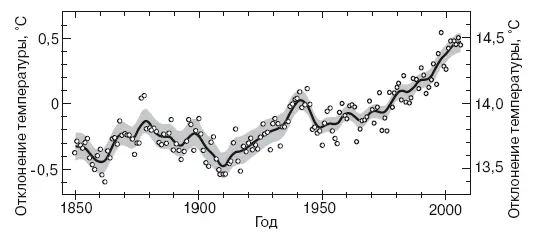

В то же время измерения показали рост глобальной среднегодовой температуры – той самой, которая сродни «средней по больнице» – с начала ХХ в. по настоящее время приблизительно на 0,7 °C (рис. 1), а это означает, что устойчивое увеличение температуры зафиксировано на большинстве действовавших в течение прошлого столетия метеостанций. Специально отметим: именно на большинстве, поскольку на земном шаре найдутся регионы, в которых не наблюдалось уверенного роста среднегодовой температуры, хотя в среднем по всему земному шару среднегодовая температура возрастала.

Рис. 1. Изменение среднегодовой среднеглобальной температуры приземного воздуха относительно средней за 1961–1990 гг. Усредненная кривая, кружки – значения отдельных лет

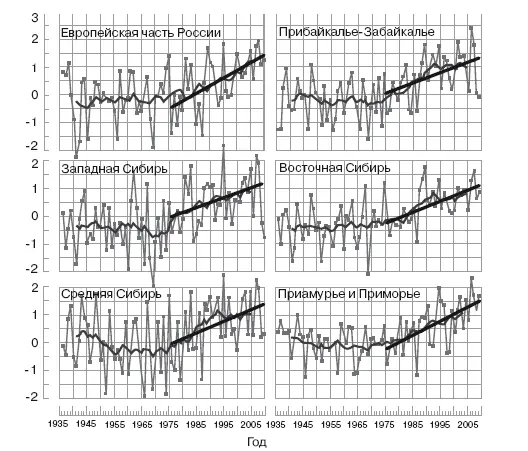

Резюмируем сказанное. В течение прошлого столетия среднегодовая температура у поверхности Земли в каких-то географических точках росла быстрее, в каких-то – медленнее, иногда и вовсе убывала. Рост этот не был монотонным: после нескольких лет увеличения температура могла снижаться, затем снова возрастать и т. д. (рис. 2). Но когда все данные о среднегодовых температурах «на местах» были собраны воедино и по ним была найдена среднегодовая температура – средняя по всей поверхности земного шара, оказалось, что она заметно возросла. И вот это явление (и только его!) климатологи называют «глобальным потеплением климата».

Рис. 2. Средние годовые аномалии температуры приземного воздуха (°С) для регионов России за 1936–2010 гг. Усредненные кривые; прямые линии иллюстрируют темпы роста температуры в период 1976–2010 гг.

Теперь еще раз обратимся к светской беседе о погоде. Почти наверняка она будет содержать «добрые» слова в адрес синоптиков. По мнению неизвестного острослова, «синоптик – человек, который ошибается только один раз, зато каждый день». Ему вторит вполне известный Ален Шеффилд: «Метеорология – научное обоснование неверных прогнозов». Пожалуй, ограничимся этими двумя суждениями, хотя на эту же тему высказывались такие великие остроумцы, как Оскар Уайлд, Марк Твен, Джером Клапка Джером, Станислав Ежи Лец. Безусловно, жертвами неудачных прогнозов погоды становились все, не минула чаша сия и авторов данной книги. Однако это обстоятельство не помешает нам сказать несколько слов в защиту людей, ежедневно кропотливо собирающих, обрабатывающих и анализирующих оперативную метеорологическую информацию, чтобы в урочный час сообщить нам, каких сюрпризов можно ждать от погоды в самое ближайшее время.

Начнем с банального: точных прогнозов погоды несравненно больше, чем ошибочных. Косвенным признанием этого факта служит то, что даже после провальных прогнозов мы проявляем интерес к очередному и в соответствии с ним зачастую планируем свои действия. Признайтесь, стали бы вы так поступать, если бы удача сопутствовала синоптическим оракулам лишь в одном-двух случаях из десяти?

Следующая мысль, скорее всего, вызовет искреннее недоумение читателя: абсолютно верный прогноз довольно часто воспринимается потребителем как ошибочный. И вот почему. Обычно прогноз дается для достаточно больших площадей – городов, областей или крупных районов. Конечно, если имеет место сплошная облачность, ошибиться в ближайших перспективах данной местности проблематично. А если облака на небе – все наперечет и на каждую деревню их не хватает? Как в этом случае отреагируют на прогноз «дожди» жители окропленной дождем деревни «А» и не дождавшейся осадков соседней деревни «Б»? По-разному… Потребитель всегда прав? Вряд ли в обозримом будущем кому-либо из нас доведется услышать такой прогноз: «Завтра в Кривоколенном переулке города N-ска сильный дождь будет идти с 15 час. 34 мин. до 17 час. 18 мин.». Увы, подобный точечный прогноз – несбыточная мечта.

Тем не менее время от времени синоптики ошибаются. Постараемся разобраться почему. Существуют три разных подхода к составлению прогноза. Первый из них основан на решении системы дифференциальных уравнений. Уравнений настолько сложных, что получить их точное решение фактически невозможно. Помогают компьютеры, позволяющие ценой некоторых упрощений найти решение, «близкое к правде». Во втором подходе прогноз зиждется на мастерстве и опыте конкретного синоптика, который, анализируя карты текущего (измеренного) состояния наиболее важных метеорологических величин («предикторов») и их изменчивость, выносит свой «вердикт». Третий подход – «примитивистский». В несколько упрощенном виде суть его такова. На метеорологических станциях по нескольку раз в сутки измеряются многие характеристики: температура, влажность воздуха, атмосферное давление, скорость и направление ветра, балл облачности и др. Затем все полученные данные архивируются (с недавних пор они заносятся в мощный компьютер – не только текущие, но и датированные несколькими десятилетиями ранее). Для составления прогноза на следующий день компьютер перебирает все имеющиеся в архиве варианты в поисках совпадения метеорологических характеристик, имеющих место на текущий день. При достаточно обширном архиве подобное соответствие отыщется наверняка. Предположим, совпали метеорологические характеристики 4 июля 2012 г. и 18 июня 1982 г. Извлекаем из архива данные на 19 июня 1982 г., и прогноз на 5 июля 2012 г. готов! Идея третьего подхода не нова, однако его реализация стала возможной только после внедрения быстродействующих вычислительных систем, ведь оперативно перебрать десятки тысяч наборов ежедневных данных человеку не под силу. Хотя в общем-то народные приметы можно рассматривать в качестве предтечи третьего подхода.

Меньше всего неприятностей доставляет синоптикам ситуация, когда над регионом господствует циклон или особенно антициклон (области низкого и высокого давления, соответственно). Куда менее определенна ситуация, при которой равносильные циклон и антициклон соперничают между собой; она становится совсем скверной, если это соперничество затягивается надолго. В последнем случае погода может даже измениться несколько раз в течение одного дня. Ну, и куда, скажите, при этом скрыться бедному синоптику от праведного народного гнева? Отчасти спасти положение может наработанная годами интуиция профессионала.

Другой источник синоптических ошибок – большая заблаговременность прогноза. Практика показала, что прогноз на три дня чаще в целом соответствует действительности, прогноз на 5–7 дней – не исключено, что оправдается, но вот прогнозу на 10 дней и более может доверять лишь человек, непоколебимо убежденный в исключительном даре ясновидения у сотрудников Гидрометцентра.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: