Коллектив авторов - Строение и история развития литосферы

- Название:Строение и история развития литосферы

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент «Паулсен»47e14675-3746-11e4-be59-002590591dd6

- Год:2010

- Город:Москва

- ISBN:978-5-98797-043-0

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Коллектив авторов - Строение и история развития литосферы краткое содержание

В данном – четвертом томе Трудов Международного Полярного Года (МПГ 2007/2008) отражены результаты исследований, выполненных в России, в рамках направления «Геологическая история и литосфера полярных районов».

Строение и история развития литосферы - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

В конце кимериджа отмечается очень глубокое проникновение на север (вплоть до Приполярного Урала) таксонов субтетического и суббореального происхождения. Из низов зоны Autissiodorensis там известны находки Aspidoceras , по-видимому, характеризующие уровень в подошве зоны, отвечающий кратковременной инвазии аспидоцератид в Среднерусское море. Выше на Приполярном Урале присутствуют Sarmatisphinctes , также проникшие в Зауралье из Среднерусского бассейна.

Новые данные, полученные по кимериджскому ярусу Шпицбергена, позволяют наметить там присутствие ряда инфразональных подразделений, ранее выделенных на шельфе Баренцева моря. В нижнем кимеридже восточного побережья Западного Шпицбергена подтверждается присутствие фаунистических горизонтов, ранее выделенных на г. Янусфьеллет А. Вежбовским ( Wierzboiwski, 1989 ); в разрезе м. Фестнинген установлено присутствие Plasmatites и Amoebites bayi Birk. & Call. – таксонов, характерных для самых низов кимериджа Восточной Гренландии. Кроме того, в разрезе г. Миклегард (бухта Агард) в верхнем кимеридже был найден вид Amoebites norvegicum Wierzb . – форма, характерная для одноименного биогоризонта в зоне Kochi шельфа Баренцева моря, и впервые для Шпицбергена было показано, что здесь возможно выделение в верхах кимериджа четко разделяемых фаунистических горизонтов decipiens и elegans, как это сделано в разрезах Восточной Гренландии.

Нами было показано, что в формировании кимериджских аммонитовых фаун Арктики большую роль играла биота Среднерусского моря, тогда как через Норвежско-Гренландский пролив, по-видимому, иммиграции моллюсков осуществлялись в незначительной степени, и влияние гренландских аммонитовых фаун наиболее сильно ощущалось на Шпицбергене и Земле Франца-Иосифа ( Захаров, Рогов, 2007 ).

Волжский ярус.

Волжский ярус является одним из наиболее широко распространенных (хотя его разрезы зачастую неполны) и наиболее изученных (в силу его значения как источника углеводородного сырья) ярусов юры. Тем не менее, значительная степень географической дифференциации аммонитов в волжском веке привела к тому, что для разных районов Арктики было предложено большое число различающихся зональных схем, а проблема сопоставления бореальных разрезов Англии, Русской плиты и Северной Сибири до сих пор вызывает споры ( Rogov, Zakharov, 2009 ).

Для волжского яруса характерно широкое распространение высокоуглеродистых фаций, занимающих огромные площади. Такова баженовская свита Западной Сибири, охватывающая весь волжский ярус и часть нижнего мела, пачка Слотсмоя Шпицбергена (эквивалентная средне-верхневолжскому подъярусам), сланцевая толща зоны Dorsoplanites panderi , распространенная в Центральной России от Прикаспия до притоков р. Печоры, урдюк-хаинская и паксинская свиты севера Сибири и их аналоги, включая волжскую пачку аргиллитов, распространенную в нижнем течении р. Лены.

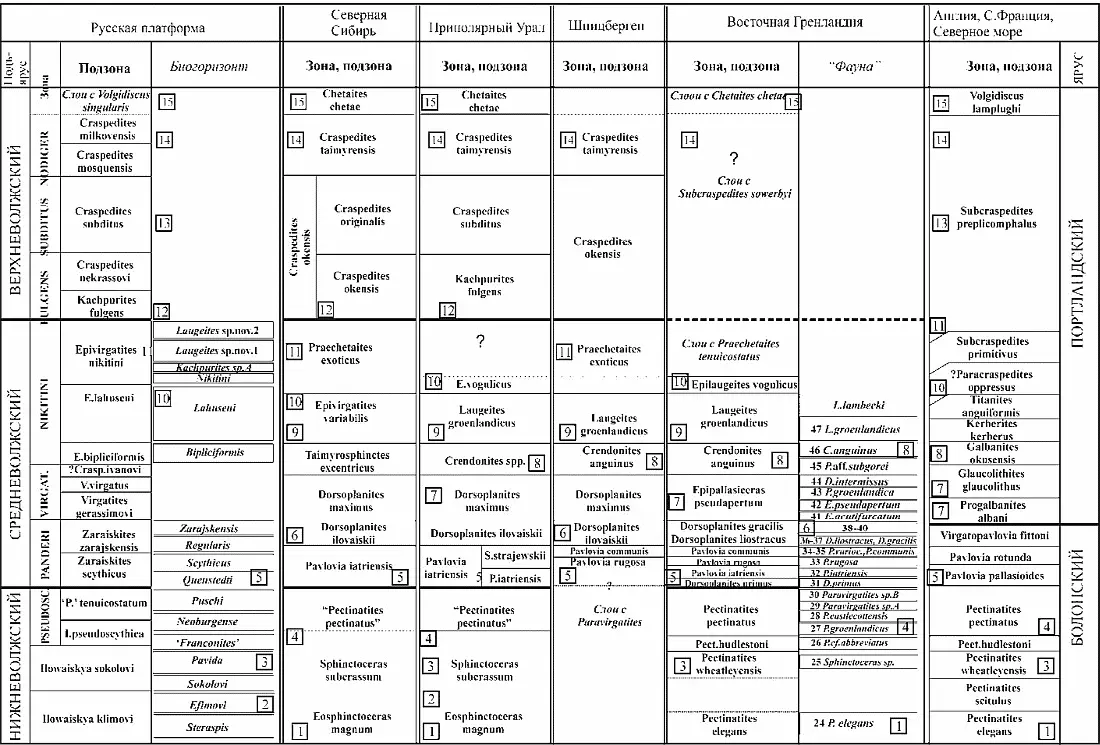

В рамках работ по проектам МПГ авторами на основании изучения разрезов волжского яруса Шпицбергена, Хатангской впадины, п-ва Нордвик, Приполярного Урала и низовьев р. Лены, а также ревизии коллекций, охватывающих Российскую часть Арктики, Восточную Гренландию, Англию и Арктическую Канаду, были предложены существенно уточненные схемы расчленения и сопоставления волжского яруса в пределах всей Панбореальной надобласти по аммонитам и бухиям ( Rogov, Zakharov, 2009 , см. табл. 1). Кроме того, совместно с чешскими геофизиками проведено палеомагнитное изучение ряда ключевых разрезов волжского яруса.

Наиболее важны следующие результаты, полученные нами по волжскому ярусу Арктики в последние годы:

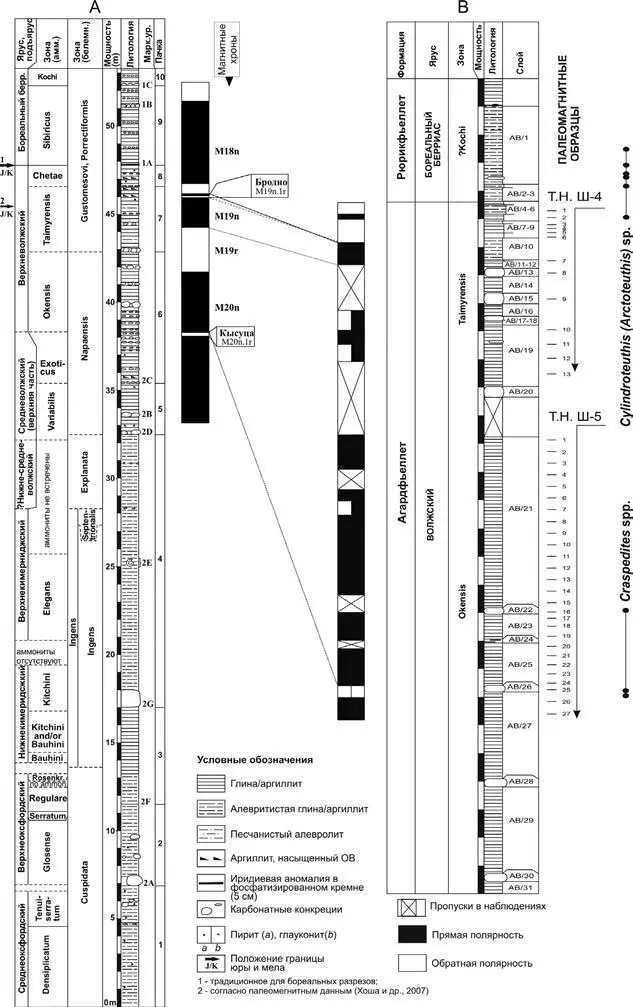

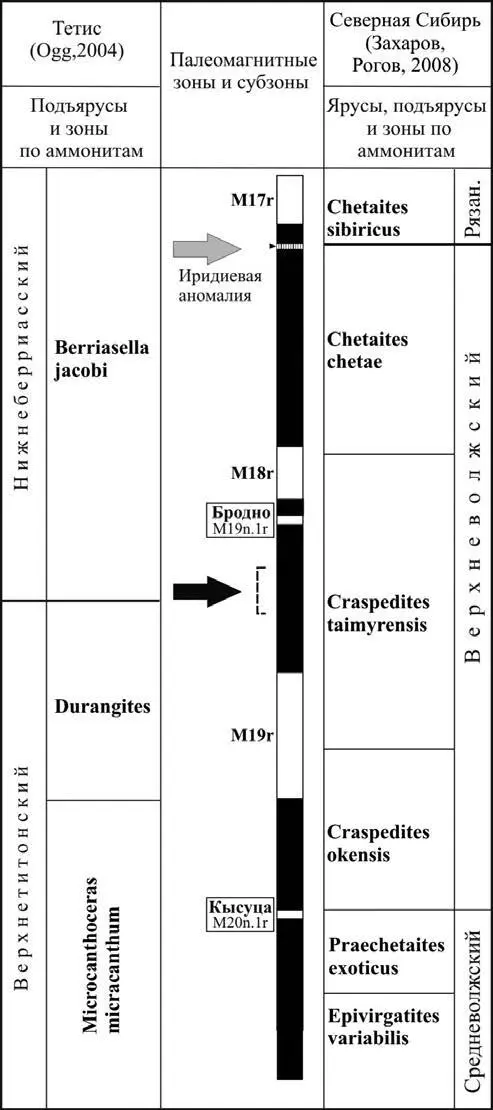

1) с помощью палеомагнитного метода впервые произведена прямая корреляция волжского яруса и титона ( Хоша и др., 2007 ). При этом удалось показать, что традиционному основанию тетического берриаса в бореальной шкале соответствует уровень внутри зоны Craspedites taimyrensis верхневолжского подъяруса (рис. 3, 4), а не основание верхневолжского подъяруса, как это принято в Постановлениях МСК ( Жамойда, Прозоровская, 1997 ). Эти палеомагнитные данные близки к выводам, полученным на Шпицбергене ( Рогов, Гужиков, 2009 , рис. 3) и не противоречат последним результатам изучения волжских разрезов Русской плиты ( Пименов и др., 2009 )

Рис. 3. Био– и магнитостратиграфическое расчленение разреза верхней юры – низов мела на п-ве Нордвик (слева, по Zakharov et al., в печати) и разреза г. Миклегард, Шпицберген (справа, по Рогов, Гужиков, 2009).

Рис. 4. Палеомагнитная корреляция пограничных отложений юры и мела Панбореальной и Пантетической надобластей (Захаров, Рогов, 2008 б)

2) На Приполярном Урале впервые установлено присутствие аммонитов рода Pectinatites в двух нижних зонах волжского яруса ( Rogov, 2007 ). Это подтверждает отнесение зоны Magnum к волжскому ярусу и дает возможность утверждать, что дифференциация бореальных аммонитовых фаун в ранневолжское время была крайне незначительна.

3) на основании изучения разрезов Русской плиты и Северной Сибири показано, что зона Praechetaites exoticus должна быть перемещена из верхневолжского подъяруса в средневолжский ( Захаров, Рогов, 2008 а ).

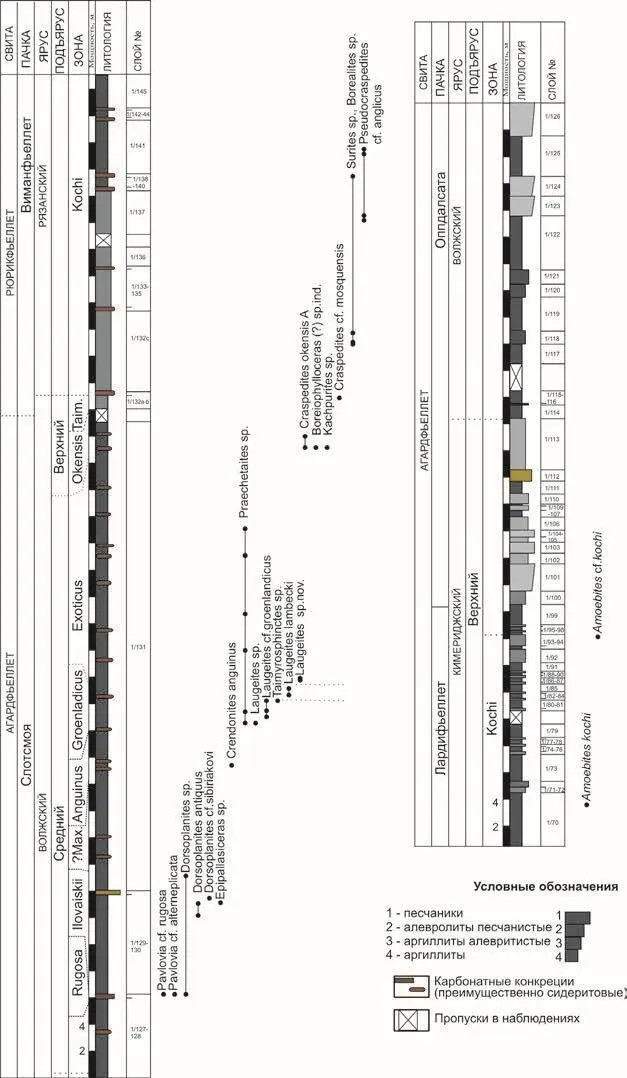

4) существенно детализировано расчленение волжского яруса Шпицбергена ( Рогов, Захаров, 2007; Рогов, Гужиков, 2009 ). На основании детального изучения разрезов впервые для Шпицбергена были предложены зоны (снизу вверх, рис. 5) Pavlovia communis, Dorsoplanites ilovaiskii (вместо прежней зоны Dorsoplanites panderi ) , Crendonites anguinus ., подзона Laugeites lambecki (табл.1; сопоставляется с Laugeites parvus Восточной Гренландии), зона Praechetaites exoticus . Впервые было установлено присутствие на Шпицбергене такого важного для корреляции рода как Crendonites , выявлено наличие уровня с многочисленными Pavlovia в основании средневолжского подъяруса и появление первых Praechetaites в верхах зоны Ilovaiskii. Было показано широкое распространение верхневолжского подъяруса на Шпицбергене, хотя до сих пор не ясно, имеются ли здесь аналоги терминальной зоны Chetaites chetae .

Таблица 1. Панбореальная корреляция волжского яруса и его аналогов по аммонитам (по Rogov, Zkharov, 2009, с изменениями. Цифрами 1–15 показаны основные межрегиональные корреляционные уровни)

Рис. 5. Распределение аммонитов и биостратиграфическое расчленение разреза верхней юры-низов мела м. Фестнинген (Шпицберген).

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: