Коллектив авторов - Строение и история развития литосферы

- Название:Строение и история развития литосферы

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент «Паулсен»47e14675-3746-11e4-be59-002590591dd6

- Год:2010

- Город:Москва

- ISBN:978-5-98797-043-0

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Коллектив авторов - Строение и история развития литосферы краткое содержание

В данном – четвертом томе Трудов Международного Полярного Года (МПГ 2007/2008) отражены результаты исследований, выполненных в России, в рамках направления «Геологическая история и литосфера полярных районов».

Строение и история развития литосферы - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Наконец, необходимо упомянуть об изменениях в соотношениях суши и моря, не связанных с ледниковыми событиями. В качестве примера можно упомянуть каргинскую трансгрессию среднего валдая на севере Европейской России. На полуострове Канин, в приустьевой части левобережья долины р. Мадахи были обнаружены две пачки морских отложений, отделенных друг от друга прослойкой торфа ( Лаврушин, Эпштейн, 2002 ), для последнего была получена конечная датировка 42 тыс. лет. Этот прослой торфа, видимо, фиксирует фазу снижения уровня моря и последующий второй трансгрессивный этап. Скорее всего, подобная динамика этой трансгрессии была связана с кратковременными эвстатическими колебаниями уровня моря.

Проникновение данной трансгрессии в глубь суши было сравнительно незначительным.

Наконец, необходимо обратить внимание на гидрологические события, которые могут быть отнесены к цунами гравитационного типа. Предложенное нами подобное название обусловлено тем, что возникновение цунами в малосейсмических районах связано с отрывом оползневых тел с поверхности континентального склона. Исследования, проведенные по проекту устойчивости континентальных склонов (проект COSTA), выявили, что в Северной Атлантике и фьордах Норвегии и Канады имеется около 300 оползней, наиболее крупные из которых имеют размеры более 100 тыс. км 2. При этом для крупных оползней было установлено смещение на сотни километров, а для некоторых свыше тысячи километров. Что очень важно, возраст некоторых из оползней соответствует возрасту цунами в прибрежной части Норвегии, Шотландии, Фарерских и Шетландских островов ( Haflidason et al., 2004 ). В таблице 1 представлены некоторые крупные оползни на континентальном склоне Норвегии.

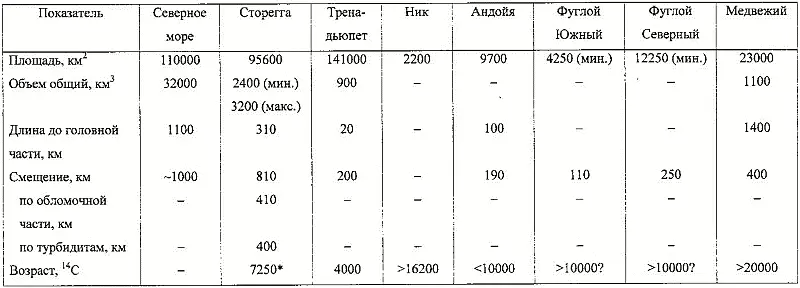

Таблица 1. Крупнейшие подводные оползни на континентальном склоне Норвегии (Haflidason et al., 2004; воспроизводится по Лисицыну (2009).

Естественно, что возникновение данного типа событий связано как с гидрологическими процессами, так нередко и существенными изменениями климата.

Среди седиментационных событий нами выделяются три типа: накопление ритмитов, которые содержат разного типа планктонную микрофауну; отложения, обогащенные материалом ледового разноса (IRD) и отложения, которые относятся нами к классу гляцотурбидитов.

В строении позднеплейстоценовых океанских осадков северной окраины Атлантики, примыкающей к бассейну Северного Ледовитого океана, обнаруживается характерная ритмичность строения, которая обусловлена изменчивостью природы водной толщи, ледовитостью и разнопорядковыми изменениями климатической обстановки.

В каждом седиментационном цикле выделяется три типа осадков. В основании ритма залегает пачка глинистых осадков, в которой нацело отсутствуют или содержатся в крайне незначительном количестве какие-либо планктонные микроорганизмы. Данный элемент цикла может рассматриваться как отложения, накопившиеся под толщей сплошного покрова морского льда. Применительно к северной Атлантике речь может идти о более широком распространении к югу морского льда, полярных вод, коррелирующихся с похолоданиями климата.

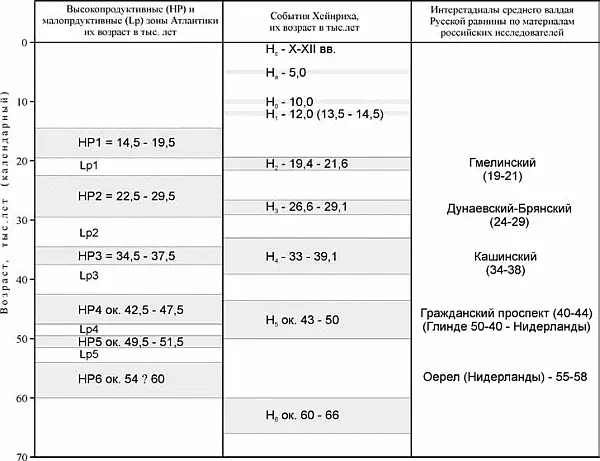

Вышележащий элемент ритма представляет собой осадки, обогащенные материалом ледового разноса, вытаявшего из морского льда и айсбергов. В отложениях данного элемента седиментационного ритма появляются в небольшом количестве планктонные микроорганизмы, среди которых одной из характерных форм являются фораминиферы Neogloboquadrina pachiderma (левозавернутая форма), являющиеся индикатором поверхностных холодных вод. В этих же осадках встречаются фораминиферы поверхностных теплых и умеренных (промежуточных в температурном плане) вод. Отложения данного элемента седиментационного ритма, получившие наименование как события Хейнриха, в ряде случаев отражают начальную фазу адвекции атлантических вод в высокоширотные арктические районы, а иногда оказываются даже более продолжительными. Последнее свойственно, например, событию H4, которое по своей длительности оказалось продолжительнее зоны HP. Одновременно, зона HP4 оказалась между двумя продолжительными малопродуктивными зонами LP4 и LP3. Видимо, в это время в Атлантическом океане существовал большой приток полярно-арктических вод с полями морского льда, а поток атлантических вод был «прижат» к побережью Западной Европы.

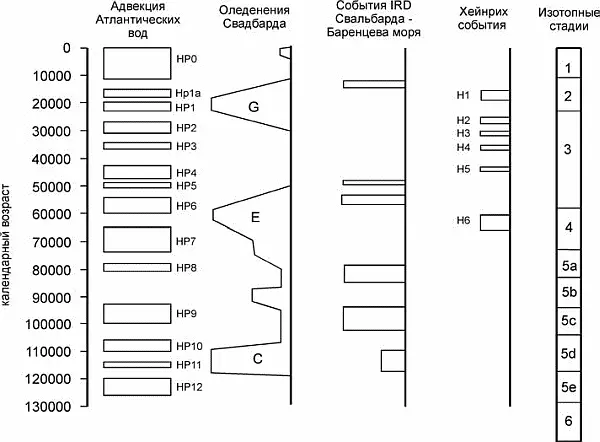

Завершающий элемент ритма представлен пачкой осадков, выделяемых как высокопродуктивные слои (HP), обогащенные планктонными фораминиферами и другими микроорганизмами, свойственные атлантическим водам. Таким образом, данный элемент ритма отражает обширное проникновение в высокоширотные районы упомянутого типа вод и связанное с этим процессом интенсивное таяние покрова морского льда. В это время в зависимости от продолжительности адвекции и связанного с ней приноса различной мощности теплового потока, происходит образование значительных свободных от льда водных пространств, что было благоприятно для обитания планктонных микроорганизмов. С рассматриваемым элементом седиментационного ритма связано потепление климата. В позднем плейстоцене северной Атлантики выделяется 12–15 адвекционных событий проникновения атлантических вод в высокоширотную Арктику (рис. 6).

Рис. 6. Позднеплейстоценовые адвекции атлантических вод в высокоширотную Арктику (Hald, 2001).

Приведенный рис. 6 показывает неоднократно происходившие ААВ и соответственно по нему же можно судить о АПВ в южном направлении. При этом, по данным некоторых исследователей, АПВ проникали до 50°с.ш. и даже 43°с.ш. Соотношения между HP и H для последних 60 тыс. лет показаны на рис. 7. Этот рисунок охватывает интервал времени, для которого датировки были сделаны АМС 14C методом и соответственно являются более точными. Тем не менее корреляция HP с событиями Хейнриха не является однозначной. В одних случаях последние предшествуют ААВ, в других – они оказываются более продолжительными, что позволяет думать, что отмеченные седиментационные циклы в некоторых случаях оказались более сложно построенными.

Рис. 7. Геохронологичесая корреляция высокопродуктивных зон (адвекции атлантических вод в высокоширотную Арктику), событий Хейнрика и интерстадиалов среднего валдая Русской равнины (составлена для Атлантики по материалам Dokken, Hald, 1999; Shaw, 1995; Bond et al., 1993; Hald, 2001; для Русской равнины – по материалам российских исследователей; интерстадиалы глинде и оерел – по зарубежным исследователям) – с изменениями.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: