Коллектив авторов - Строение и история развития литосферы

- Название:Строение и история развития литосферы

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент «Паулсен»47e14675-3746-11e4-be59-002590591dd6

- Год:2010

- Город:Москва

- ISBN:978-5-98797-043-0

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Коллектив авторов - Строение и история развития литосферы краткое содержание

В данном – четвертом томе Трудов Международного Полярного Года (МПГ 2007/2008) отражены результаты исследований, выполненных в России, в рамках направления «Геологическая история и литосфера полярных районов».

Строение и история развития литосферы - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Среди гидрологических выделяются следующие события: адвекционные, изменения глобальной термохалинной циркуляции, гляциоэвстатические трансгрессивно-регрессивные циклы, а также резкие изменения уровня бассейна, вызванные гравитационными цунами. Как ясно из перечисленного, все события этой группы, хотя и разнородны, но сказываются на структуре океанской водной толщи.

Среди адвекционных событий выделяются два типа: это адвекция атлантических вод (ААВ) в Арктический океан и соответственно полярных вод (АПВ) в Атлантику. ААВ в высокоширотную Арктику способствовали термодинамической неустойчивости морского ледового покрова; с ними в Арктику приносился поток тепла, который оказывал также влияние на природную обстановку прилежащей суши. С ААВ связано проникновение в Арктику планктонной микрофауны, элементы которой обнаружены далеко на востоке в голоценовых отложениях моря Лаптевых. Необходимо отметить, что ААВ в Арктический океан происходит и в настоящее время (рис. 2).

Рис. 2. Адвекция современных атлантических вод.

Что касается адвекций полярных вод в Атлантический океан, то их проявления фиксируются также неоднократно по морской биоте в осадках, а также по повышенному содержанию в них материала ледового разноса. При этом распространение АПВ в Атлантике оказалось достаточно значительным, поскольку наличие IRD в океанских осадках обнаружено до широты 43.

Важно подчеркнуть, что в позднем плейстоцене и голоцене оба типа адвекций происходили неоднократно, сменяя друг друга.

Обобщая имеющиеся материалы, необходимо подчеркнуть важнейшие особенности рассматриваемого типа океанских гидрологических событий. К ним относятся прерывисто-нестабильный, даже импульсивный тип проявления, пространственная изменчивость. Неодинаковая длительность, максимальная из которых может достигать 5 тыс. лет, а минимальная – нескольких сотен лет. С разными типами адвекций связана своя микробиота. Для поверхностных вод ААВ были свойственны неодинаковые SST, что нашло свое отражение в образовании различных природных ландшафтов в бореальной области. Важно отметить, что по геохронологическим данным проявления ААВ достаточно уверенно могут коррелироваться с термохронными, криохронными, интерстадиальными, стадиальными и межледниковыми событиями бореальной области Европейской части России. Установленные различия в палеоландшафтах, различная длительность ААВ и, как будет показано ниже, различные поверхностные температуры водного потока, естественно, свидетельствуют о неодинаковой мощности теплового потока, приносимого в Арктический океан. Все это позволяет говорить о различных таксономических рангах рассматриваемого типа адвекций. Более того, имеющиеся данные по проявлениям ААВ показывают, что время от времени данная океанская тепловая машина прекращала свою деятельность (или ее влияние оказывалось незначительным), если поток атлантических вод уходил под поверхностные полярные воды. В любом варианте в этом случае одной из важных особенностей ААВ являлась достаточно значительная динамичность и даже не исключается прерывистость проявления.

Что касается событий АПВ, то в климатическом плане они соответствуют похолоданиям – криохронным, ледниковым и стадиальным климатохронологическим событиям, что особенно проявлялось в северной половине Атлантики.

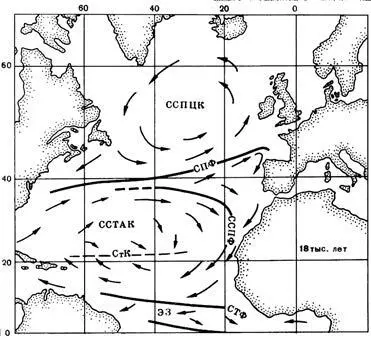

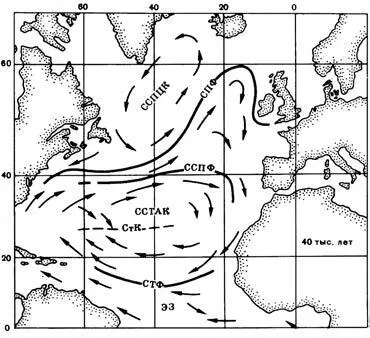

В целом, сложные процессы изменения структуры океанских течений оказывали существенное влияние на глобальную океанскую термохалинную циркуляцию и соответственно на формирование климата. Существующая в Мировом океане схема термохалинной циркуляции отражает современную модель данного водного конвейера, отвечающую в лучшем случае межледниковью. Однако можно полагать, что отмеченная выше динамика разного типа адвекционных событий, происходивших в северном секторе Атлантики, осложненная притоком значительной массы позднеледниковых талых ледниковых вод разных оледенений, могла вносить существенные изменения в рассматриваемый глобальный конвейер и соответственно в климатическую зональность интересующей нас северной половины Атлантического океана. На рис. 3 и 4 показана климатическая зональность Атлантики для времени максимума последнего оледенения и части среднего валдая. Последняя реконструкция сделана для временного среза 40 тыс.л.н. В основу этих реконструкций положены многочисленные результаты изучения микрофауны из отложений Северной Атлантики. Как ясно из сравнения реконструированной климатической зональности для отдельных этапов позднего плейстоцена – между ними много различий. Это позволяет сделать вывод о том, что океанская термохалинная циркуляция, игравшая значительную роль в образовании рассматриваемой зональности, была также подвержена значительным изменениям, что сказывалось на циркуляции воздушных масс и соответственно климата на прилежащей, по крайней мере, внетропической части суши. В этой связи следует полагать, что структура глобальной термохалинной циркуляции в квартере была очень динамична и неоднократно подвергалась существенным преобразованиям.

Рис. 3. Поверхностная циркуляция вод в Атлантическом океане в максимум последнего оледенения – 18 т.л.н. (по Бараш, 1988). Круговороты: ССПЦК – северный субполярный циклонический, ССТАК – северный субтропический антициклонический, ЭЗ – экваториальная зона сложной циркуляционной структуры. Фронты: СПФ – северный полярный, ССПФ – северный субполярный, СТК – северная субтропическая конвергенция, СТФ – северный тропический.

Рис. 4. Поверхностная циркуляция вод в Атлантическом океане в среднем валдае около 40 т.л.н. (по Бараш, 1988). Условные обозначения см. на рис. 4.

Еще одно важное гидрологическое событие – это неоднократно происходившие гляциоэвстатические изменения уровня океана, которые возможно объединить в гляциоэвстатические циклы (регрессия и последующая трансгрессия). Как известно, во время наименьшего последнего плейстоценового покровного оледенения уровень Мирового океана снижался примерно на 110–120 м ( Марков, Суетова, 1964 ). В результате многие мелководные моря на континентальных окраинах исчезали и вновь возникали в позднеледниковье, что способствовало грандиозным изменениям в соотношении суши и моря ( Лаврушин, 2007 ).

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: