Коллектив авторов - Строение и история развития литосферы

- Название:Строение и история развития литосферы

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент «Паулсен»47e14675-3746-11e4-be59-002590591dd6

- Год:2010

- Город:Москва

- ISBN:978-5-98797-043-0

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Коллектив авторов - Строение и история развития литосферы краткое содержание

В данном – четвертом томе Трудов Международного Полярного Года (МПГ 2007/2008) отражены результаты исследований, выполненных в России, в рамках направления «Геологическая история и литосфера полярных районов».

Строение и история развития литосферы - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

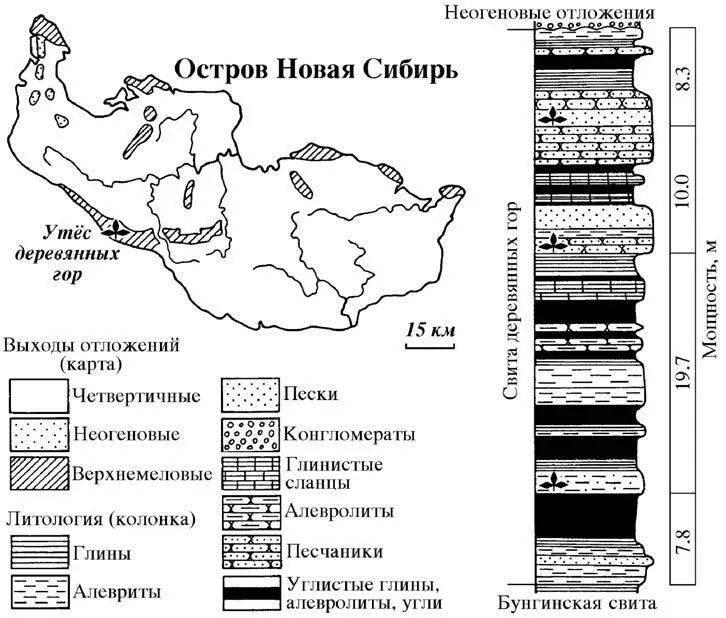

Рис. 5. Распространение отложений и литологическая колонка деревянногорской свиты о-ва Новая Сибирь (с использованием данных Г.В. Иваненко); положение флороносных слоев показано трилистником.

Рис. 6. Разрез флороносных отложений деревянногорской свиты на Утесе деревянных гор на юго-западном побережье о. Новая Сибирь (фото П.А. Никольского).

Новосибирская флора о-ва Новая Сибирь ( Schmalhausen, 1890; Василевская, 1958; Свешникова, Буданцев, 1969; Буданцев, 1983; Herman, 1994 ) включает 53 вида растений (табл. 1). Кроме них из местонахождения были собраны образцы ископаемой древесины и рыхлой растительной трухи, почти сплошь состоящей из фитолейм листьев. Во флоре преобладают в видовом и количественном отношениях хвойные и покрытосеменные растения. Среди последних по разнообразию и количеству найденных отпечатков доминируют Trochodendroides и Pseudoprotophyllum, причем последние представлены листьями, порой достигающими очень крупных размеров. Как отмечал Л.Ю. Буданцев ( 1983; Свешникова, Буданцев, 1969 ), во флоре присутствуют как растения, обычные для раннего мела и начала позднего мела ( Hausmannia, Cladophlebis, Sphenobaiera, Podozamites, Pityophyllum ), так и виды, получившие широкое распространение в туронское и сенонское время ( Cephalotaxopsis, Sequoia tenuifolia, Parataxodium, Trochodendroides, Platanus, многочисленные Pseudoprotophyllum, Macclintockia (?), Cissites ).

Новосибирская флора, как отмечалось выше, была открыта в 1886 г. экспедицией Э.В. Толля, впервые изучившего отложения в районе Утеса деревянных гор и отнесшего их к третичной системе. И.В. Шмальгаузен, обработавший собранную Толлем коллекцию ( Schmalhausen, 1890 ), также пришел к выводу о третичном (миоценовом) возрасте флоры. Лишь много позже такой вывод был подвергнут сомнению: сначала А.Н. Криштофович, а потом Т.Н. Байковская, основываясь на публикации Шмальгаузена, высказали предположение о позднемеловом возрасте ископаемой флоры о-ва Новая Сибирь. Позже к такому же выводу пришла Н.Д. Василевская ( 1958 ), изучившая небольшую коллекцию, собранную в 1955 г. О.А. Ивановым. И лишь И.Н. Свешниковой и Л.Ю. Буданцеву ( 1969; Сиско и др., 1963 ), собравшим в 1961 г. и описавшим богатую (45 видов) коллекцию ископаемых растений этой флоры, удалось достаточно обоснованно доказать ее туронский и возможно, раннесенонский возраст ( Буданцев, 1983 ), исходя из совместного нахождения в ней как раннемеловых растений, так и видов и родов, распространённых в сеноман-туронских и, в меньшей степени, в сенонских флорах Арктики. Результаты палинологического изучения флороносных отложений и сопоставление выделенных палинокомплексов с таковыми центральных районов Сибири подтверждают её туронский ( Буданцев, 1983 ) или позднетурон-коньякский возраст ( Бондаренко, 1983 ). Анализ флоры о-ва Новая Сибирь позволил Л.Ю. Буданцеву ( Свешникова, Буданцев, 1969; Буданцев, 1983; Budantsev, 1992 ) прийти к выводу о ее несомненной близости к позднемеловым флорам Северной Пацифики и Западной Канады; флору этого типа он предложил выделить в особую Берингийскую позднемеловую фитохорию. Близкими аналогами новосибирской флоры можно считать богатые крупнолистными платанообразными пенжинскую флору Северо-Западной Камчатки ( Герман, 1991, 2007а ) и флору Каолак Северной Аляски ( Smiley, 1966; Герман, 2007б ).

6. Среднемеловой климат Арктики (по палеоботаническим данным)

Многочисленные геологические данные свидетельствуют о том, что в середине мелового периода климат Земли был необычно теплым ( Вахрамеев, 1988; Жарков и др., 2004; Чумаков, 2004; Герман, 2004; Skelton et al., 2003, и др. ). Как правило, меловой климат характеризуется как теплый и, по сравнению с современным, с меньшими температурными различиями в низких и высоких широтах, причем климат полярных районов был гораздо теплее, чем ныне ( Herman, Spicer, 1996, 1997; Skelton et al., 2003 ). Это было время, когда ледовые полярные шапки, если и существовали, были значительно меньше современных, а теплолюбивые животные и растения проникали далеко в высокие широты Северного и Южного полушариев и леса распространялись вплоть до 85°с.ш. ( Буданцев, 1983; Вахрамеев, 1988; Герман, 2004; Francis, 1999 ).

Анализ края листа 20 видов наземных двудольных новосибирской флоры показывает, что 10 % из них (два вида: Macclintockia decurrens and M. neosibirica ) обладают цельнокрайними листьями. Следовательно, среднегодовая температура, при которой существовала эта флора, может быть оценена ( Wolfe, 1979 ) приблизительно в 4 °C.

CLAMP-анализ (Climate-Leaf Analysis Multivariate Program) новосибирской флоры ( Herman, Spicer, 1996, 1997; Герман, 2004; http://tabitha.open.ac.uk/spicer/CLAMP/Clampset1.html ) основан прежде всего на коллекции, собранной и описанной И.Н. Свешниковой и Л.Ю. Буданцевым ( 1969 ). В анализе, основанном на предложенной Л.Ю. Буданцевым классификации листьев двудольных покрытосеменных, для 20 листовых морфотипов этой флоры учитывался 31 морфологический признак строения листьев. При этом были получены следующие оценки палеоклиматических параметров:

• среднегодовая температура (MAT) +8.8 °C (2σ=1.2 °C),

• температура наиболее теплого месяца (WMMT) +16.6 °C (2σ=2.0 °C),

• температура наиболее холодного месяца (CMMT) +1.8 °C (2σ=2.2 °C),

• среднее количество осадков за вегетационный период (MGSP) 636 мм (2σ=552 мм),

• среднемесячное количество осадков за вегетационный период (MMGSP) 94 мм (2σ=57 мм),

• количество осадков за три последовательных наиболее влажных месяца (3WM) 352 мм (2σ=223 мм),

• количество осадков за три последовательных наиболее сухих месяца (3DRIM) 178 мм (2σ=148 мм),

• продолжительность вегетационного периода (LGS) 5.3 месяца (2σ=0.7 месяца).

Приведенные расчеты свидетельствуют о том, что растения новосибирской флоры существовали в условиях теплоумеренного безморозного влажного климата с теплыми летними сезонами, мягкими зимами и достаточно равномерным увлажнением в течение года. Демпфером сезонных температурных колебаний в среднемеловой Арктике мог быть теплый Арктический бассейн, который «добавлял» в атмосферу некоторое количество тепла в летний сезон, но зато существенно повышал зимние температуры, не давая им в темный зимний период опускаться ниже нулевой отметки ( Herman, Spicer, 1996, 1997 ). О том, что Арктический бассейн был гораздо теплее нынешнего Северного ледовитого океана, свидетельствует отсутствие позднемеловых ледово-морских отложений в Северной Евразии ( Жарков и др., 2004; Чумаков, 2004 ). Чтобы объяснить существование в конце раннего мела и позднем мелу необычно теплого Арктического бассейна, изолированного в это время от Прото-Пацифики Берингийской сушей, была высказана гипотеза ( Herman, Spicer, 1996, 1997 ) о том, что он «подогревался» привносом теплых вод из низких широт по Западному внутреннему проливу на Североамериканском континенте.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: