Коллектив авторов - Строение и история развития литосферы

- Название:Строение и история развития литосферы

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент «Паулсен»47e14675-3746-11e4-be59-002590591dd6

- Год:2010

- Город:Москва

- ISBN:978-5-98797-043-0

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Коллектив авторов - Строение и история развития литосферы краткое содержание

В данном – четвертом томе Трудов Международного Полярного Года (МПГ 2007/2008) отражены результаты исследований, выполненных в России, в рамках направления «Геологическая история и литосфера полярных районов».

Строение и история развития литосферы - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

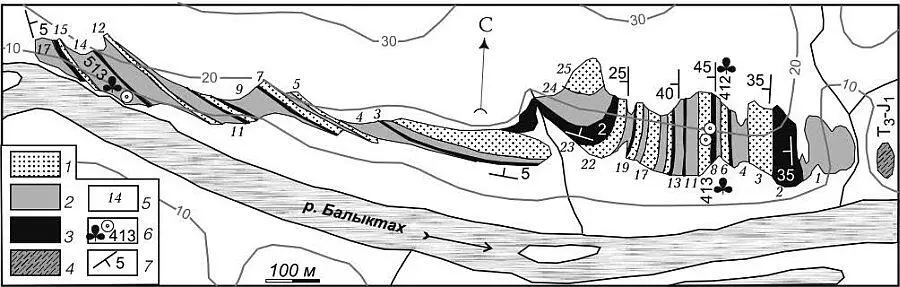

Рис. 3. Схема строения опорного обнажения нижней подсвиты балыктахской свиты в среднем течении р. Балыктах (Кузьмичев и др., 2009). Сечение горизонталей через 10 м. 1–3 – балыктахская свита: 1 – песок, песчаник, супесь; 2 – суглинок, глина; 3 – уголь; 4 – верхний триас, рэт – нижняя юра, глина; 5 – номера слоев; 6 – пункты сборов флоры; 7 – элементы залегания.

Сравнение изученного нами комплекса о. Котельный с альбским палинокомплексом буор-кемюсской свиты зырянской серии ( Воеводова, 1964 ) в междуречье среднего течения Колымы и Индигирки показывает их существенные различия. В составе буор-кемюсского комплекса ведущее место занимают представители схизейных ( Anemia, Mohria ), присутствуют споры полиподиевых и пыльца таксодиевых. Комплекс верхов силяпской свиты аптского возраста характеризуется низким таксономическим разнообразием и представлен спорами папоротников ( Selaginella sp ., Coniopteris spp., Cyatheaceae, Gleichenia spp., Filicales , Zonatriletes turgidus Kara-Murza) и пыльцой голосеменных (Cycadaceae , Gingko sp., Podocarpus sp., Abies sp., Picea sp., Pinus spp.), что, в самых общих чертах, сближает его с комплексом о. Котельный.

Детальное изучение К.А. Любомировой и В.Н. Кисляковым (1985) меловых отложений на севере Анабаро-Оленекского междуречья и кряжа Прончищева позволило выделить несколько палинокомплексов. В угленосной салгинской свите выделено два комплекса. Мощность свиты в данном районе достигает 220 м, ее аналогами в Ленском бассейне являются кюсюрская, чонкогорская, булунская, бахская и огонерюряхская свиты. Возраст упомянутых свит по остаткам фауны и флоры определяется как верхний валанжин – апт, возможно и низы альба. Нижний комплекс салгинской свиты характеризуется доминирующей ролью спор группы Leiotriletes-Coniopteris и семейства Osmundaceae. Массовое присутствие этих групп подавляет развитие остальных споровых – Schizaeaceae, Lycopodiaceae, Hepataceae и др. Единично отмечаются споры Sphagnum, Gleicheniaceae . По сравнению с нижележащим комплексом берриаса-валанжина возрастает значение пыльцы Taxodiaceae-Cupressaceae, и угасает роль Classopollis . Возраст данного комплекса готерив – низы раннего баррема.

В верхней половине салгинской свиты, совместно с макрофлорой, близкой по составу к флоре булунской свиты (слои с Birisia onychioides ), выделен богатый палинокомплекс аптского возраста, значительно отличающийся от предыдущего. В комплексе доминируют споры группы Leiotriletes и разнообразно представленные споры схизейных папоротников – Cicatricosisporites spp., Anemia spp., Mohria sp. (в среднем 20 %), печеночных мхов. Возрастает участие спор Gleicheniaceae.

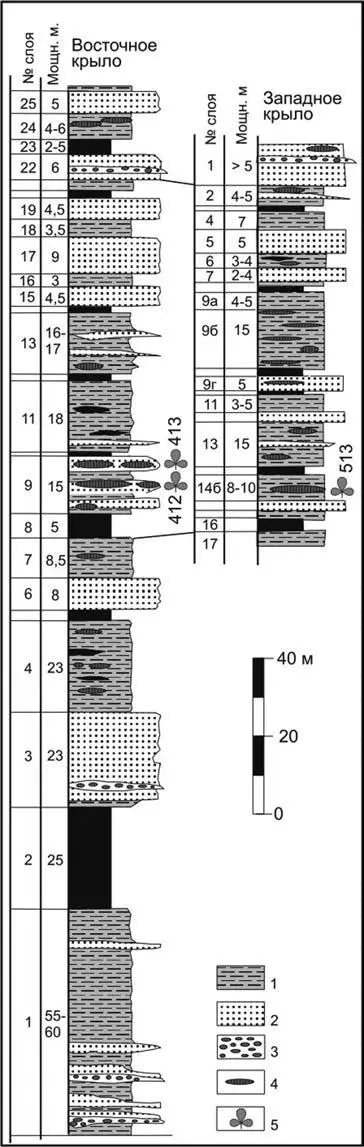

Рис. 4. Стратиграфические колонки нижней подсвиты балыктахской свиты опорного обнажения в среднем течении р. Балыктах (Кузьмичев и др., 2009). 1 – преобладание глины и суглинка; 2 – преобладание песка и супеси, линзы песчаника; 3 – конгломерат; 4 – глинисто-лимонитовые, сидеритовые и мергелистые конкреции и конкреционные прослои; 5 – сборы флоры.

В верхах салгинской, лукумайской и укинской свитах, стратиграфический диапазон которых охватывает нижнюю часть альба, выделен комплекс, характеризующийся преобладанием пыльцы голосеменных, а также появлением примитивных типов пыльцы покрытосеменных. Доминирующей группой является пыльца Disaccites, среди спор – Gleicheniaceae. Субдоминантами являются пыльца Taxodiaceae-Cupressaceae, Sciadopytys , споры Leiotriletes , а в разрезах укинской свиты споры Schizaeaceae ( Cicatricosisporites spp., Anemia spp.). Среди сопутствующих наиболее характерны споры Sphagnum, Osmunda, Salvinia sangarensis Bolch., Polypodiaceae . В небольшом количестве отмечаются споры печеночных мхов и некоторые другие виды.

Если принять возраст нижнебалыктахской подсвиты как аптский или альбский (на основании макроостатков и данных абсолютного датирования), то установленный в ней палинокомплекс значительно отличается от одновозрастных комплексов Севера Сибири. В нём отсутствуют характерные представители полиподиевых папоротников, печеночных мхов, покрытосеменных; споры глейхениевых и схизейных, видовой и количественный расцвет которых приходится именно на апт и альб, встречены единичными экземплярами. Отмечается близость изученного палинокомплекса с готерив – раннебарремским комплексом салгинской свиты Анабаро-Оленекского междуречья. Однако присутствие среди пыльцы голосеменных Protoconiferus funaris (Naum.) Bolch. , Piceaepollenites mesophyticus (Bolch.) Petr. , Quadriculina limbata Mal., Dipterella oblatinoides Mal., а среди спор Contignisporites anogramensis Kara-Murza, Tripartina variabilis Mal. – таксонов, более характерных для берриас-валанжинских отложений, несколько удревняет его возраст и сближает с комплексами, установленными в фаунистически охарактеризованных отложениях неокома Севера Сибири. Таким образом, анализ палинологических данных поволяет предположить только поздненеокомский возраст палинокомплекса из нижнебалыктахской подсвиты и тугуттахской толщи о. Котельный.

Одной из возможных причин, по которым спорово-пыльцевой комплекс меловых отложений о. Котельный отличается от апт-альбских комплексов Севера Сибири, может являться существенная роль переотложенного материала из более древних отложений ( Кузьмичев и др., 2009 ). Косвенно об этом свидетельствует присутствие диноцист тоар – раннеааленского возраста в изученном комплексе, а также указания на находку в балыктахских породах раковин оксфорд-киммериджских ауцелл. Последние были обнаружены приблизительно в том же интервале, который охарактеризован палинологическими остатками. Ауцеллы были найдены К.В. Воллосовичем и определены Д.М. Соколовым как A. bronni (Roull) Lahus. и A. kirghisensis Sok. ( Спижарский, 1947 ). Не вызывает сомнений, что морские двустворки в континентальных меловых отложениях являются переотложенными. Даже если сомневаться в надежности их видового определения, то сам факт присутствия бухий уже указывает на позднеюрский – неокомский интервал. Этот интервал близок к тому, что получен для споро-пыльцевого комплекса. Такое совпадение может быть расценено как то, что спорово-пыльцевые комплексы также являются частично переотложенными из верхнеюрских – неокомских слоев. Переотложенный материал мог существенно исказить соотношения таксонов в изученном палинокомплексе о. Котельный, но не мог, разумеется, привести к полному исчезновению руководящих таксонов, которые присутствуют в апт-альбских отложениях Нижнеленского района.

5. Остров Новая Сибирь

Позднемеловая флора о-ва Новая Сибирь (рис. 1) известна из местонахождения Деревянные горы (или Утес деревянных гор) на юго-западном побережье острова (рис. 5). Ископаемые растения происходят из деревянногорской свиты (или свиты деревянных гор), которая локально развита также на северном и северо-восточном побережьях острова (рис. 5). В Утесе деревянных гор они представлены терригенными, угленосными и вулканогенными образованиями, среди которых преобладают пески, песчаники, алевролиты, углистые глины и алевролиты, иногда со значительным содержанием туфогенного материала (рис. 5, 6). Растительные остатки приурочены в основном к плотным пескам и песчаниковым прослоям. Во флороносных породах были также найдены некрупные янтари. Деревянногорская свита, достигающая мощности в несколько десятков метров, согласно залегает на бунгинской свите сеноман-туронского возраста, в которой был обнаружен небогатый комплекс хвойных растений ( Буданцев, 1983 ), и несогласно перекрывается неогеновыми образованиями. Породы свиты, обнажающиеся в Утёсе деревянных гор, осложнены разрывными нарушениями, по-видимому, небольшой амплитуды. Существенно отметить, что остатки растений были собраны из разных горизонтов свиты, при этом состав растений из разных слоев не показал существенных различий, что позволяет считать всю толщу Утёса деревянных гор одновозрастной ( Свешникова, Буданцев, 1969 ).

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: