Коллектив авторов - Строение и история развития литосферы

- Название:Строение и история развития литосферы

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент «Паулсен»47e14675-3746-11e4-be59-002590591dd6

- Год:2010

- Город:Москва

- ISBN:978-5-98797-043-0

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Коллектив авторов - Строение и история развития литосферы краткое содержание

В данном – четвертом томе Трудов Международного Полярного Года (МПГ 2007/2008) отражены результаты исследований, выполненных в России, в рамках направления «Геологическая история и литосфера полярных районов».

Строение и история развития литосферы - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Рис. 1. Новосибирские острова. Квадратиками отмечено положение местонахождений ископаемых растений на о. Котельном и о. Новая Сибирь.

Эти две ископаемые флоры, получившие названия балыктахская флора (о. Котельный) и новосибирская флора (о. Новая Сибирь), представляют значительный интерес в двух аспектах. Во-первых, ископаемые растения, их макроостатки, споры и пыльца – это единственные палеонтологические находки в неморских меловых угленосных толщах островов, и поэтому лишь они, наряду с немногочисленными еще данными изотопного датирования, используются для определения возраста указанных толщ и их корреляции с одновозрастными отложениями севера Сибири. Во-вторых, балыктахская и новосибирская флоры существовали в глубокой Арктике на палеошироте около 82–83° с.ш. ( Smith et al., 1981; Valdes, Spicer et al., 1999; Hay et al., 1999; http://www.odsn.de/odsn/services/paleomap.html ) вблизи Северного полюса, во время глобально теплого климата мелового периода. Поскольку растения, как известно, являются хорошими индикаторами климатических параметров температуры и влажности, значение этих флор для реконструкции среднемелового климата Арктики трудно переоценить.

В настоящей статье суммированы данные о стратиграфическом положении, возрасте и систематическом составе балыктахской и новосибирской флор Новосибирских островов, а также палинокомплекса балыктахской свиты и тугуттахской толщи о. Котельного; приводится сделанная по палеоботаническим данным реконструкция количественных параметров палеоклимата среднемеловой Арктики.

Исследования выполнены при поддержке РФФИ (грант № 09-05-00107), Государственной программы поддержки исследований научных школ и молодых ученых Российской Федерации (грант НШ-4185.2008.5), Программы № 18 фундаментальных исследований Президиума РАН и Программы фундаментальных исследований ОНЗ РАН № 14.

1. Материал

Изученные авторами коллекции растительных остатков хранятся в Геологическом институте (ГИН) РАН под номерами 4896 (о. Новая Сибирь, Утес деревянных гор, деревянногорская свита, сборы П.А. Никольского, 2002 г.) и 4897 (о. Котельный, балыктахская свита, сборы А.Б. Кузьмичева и Н.Ю. Брагина, 2006 г.). Помимо этих коллекций, для проведения CLAMP-анализа новосибирской флоры А.Б. Герман и Р.Э. Спайсер (Великобритания, Открытый университет) просмотрели следующие коллекции ископаемых растений из деревянногорской свиты о-ва Новая Сибирь: коллекция, собранная Э.В. Толлем в 1886 г., хранящаяся в ГИН РАН ( Schmalhausen, 1890 ); коллекция, собранная Г.В. Иваненко в 1990 г., хранящаяся в ГИН РАН ( Herman, 1994 ); коллекция Ботанического института (БИН) РАН № 951, г. Санкт-Петербург, сборы Р.К. Сиско и Г.Л. Рутилевского, 1960 г. ( Свешникова, Буданцев, 1969; Буданцев, 1983 ); коллекция БИН РАН № 966, сборы И.Н. Свешниковой и Л.Ю. Буданцева, 1961 г. ( Свешникова, Буданцев, 1969; Буданцев, 1983 ). Последняя коллекция является наиболее богатой и представительной и содержит почти все таксоны, известные в новосибирской флоре.

2. Остров Котельный

Остров Котельный (рис. 1) сложен дислоцированными платформенными отложениями, включающими все системы палеозоя (за исключением кембрийской) и мезозоя. По результатам среднемасштабной геологической съемки ( Непомилуев и др., 1979; Косько, Непомилуев, 1982; Косько и др., 1985 ) меловые отложения на о. Котельном были объединены в балыктахскую свиту, разделенную на две подсвиты, причем отмечалось, что верхняя подсвита отличается от нижней присутствием вулканических пород. Позже кроме двух упомянутых подсвит толща переслаивания игнимбритов и угленосных пород, распространенная на правобережье р. Тугуттах, была выделена в самостоятельное стратиграфическое подразделение – тугуттахскую толщу ( Кузьмичев и др., 2009 ).

Сводная стратиграфическая колонка, отражающая общую последовательность меловых отложений о. Котельный, в том виде, как ее понимают авторы, изображена на рис. 2. На эту колонку вынесены номера образцов, по которым получены данные о возрасте пород: образцов K-Ar датирования игнимбритов, ископаемой флоры и палинологических. Таким образом, в настоящее время разрез меловых отложений острова подразделяется на три стратона ( Кузьмичев и др., 2009 ): (1) нижнюю подсвиту балыктахской свиты видимой мощностью 250 м, верхние горизонты подсвиты в стратотипе отсутствуют; (2) верхнюю подсвиту балыктахской свиты видимой мощностью около 180 м, взаимоотношения с вышележащими тугуттахскими слоями неизвестны; (3) тугуттахскую толщу видимой мощностью 260–300 м, подошва и кровля не обнажены. Общая суммарная мощность меловых отложений превышает 700 м. Они накапливались в континентальной обстановке и представляют собой преимущественно озерно-болотные и флювиальные образования. Весь разрез содержит прослои каменного угля мощностью до 25 м.

В верхней подсвите балыктахской свиты и в тугуттахской толще присутствуют вулканиты риолитового состава. Они представлены преимущественно игнибритами и пепловыми туфами, менее распространены кристаллокластические туфы, риолиты и апотуфовые монтмориллонитовые глины. K-Ar методом был определен возраст пяти образцов игнимбритовых стекол из пород верхней части верхней подсвиты балыктахской свиты и из тугуттахской толщи (рис. 2), составивший 110–107 (±2,5) млн. лет, что соответствует первой половине альба ( Кузьмичев и др., 2009 ). Возраст игнимбритов из верхов балыктахской свиты и из тугуттахской толщи оказался неразличимым по результатам K-Ar датирования. Следовательно, обе толщи накопились за сравнительно короткий интервал времени, длительность которого нельзя определить данным методом изотопного датирования. Суммарная мощность прослоев вулканогенных пород в составе мелового разреза составляет около 170 м.

3. Ископаемая флора

Нами были изучены растительные макроостатки из опорного разреза нижней подсвиты балыктахской свиты в среднем течении р. Балыктах (местонахождения 412, 413, 513 – см. рис. 2, 3, 4). Ранее остатки растений из этой свиты и, по-видимому, из этих же местонахождений изучались А.Г. Натгорстом ( Nathorst, 1907 ) и Н.Д. Василевской ( 1957, 1975, 1977; Непомилуев и др., 1979; Ефремова и др., 1987 ). Систематический состав балыктахской флоры приведен в табл.1.

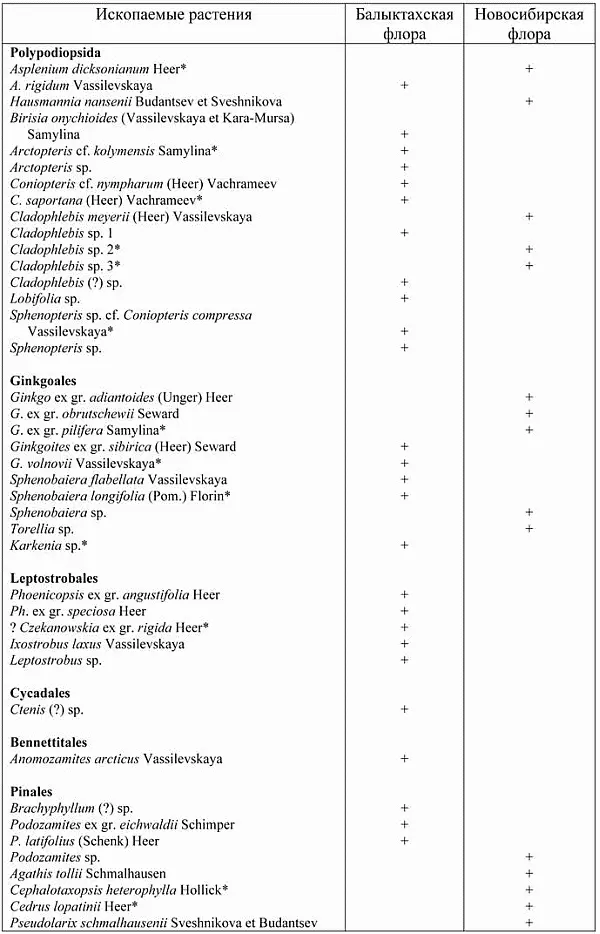

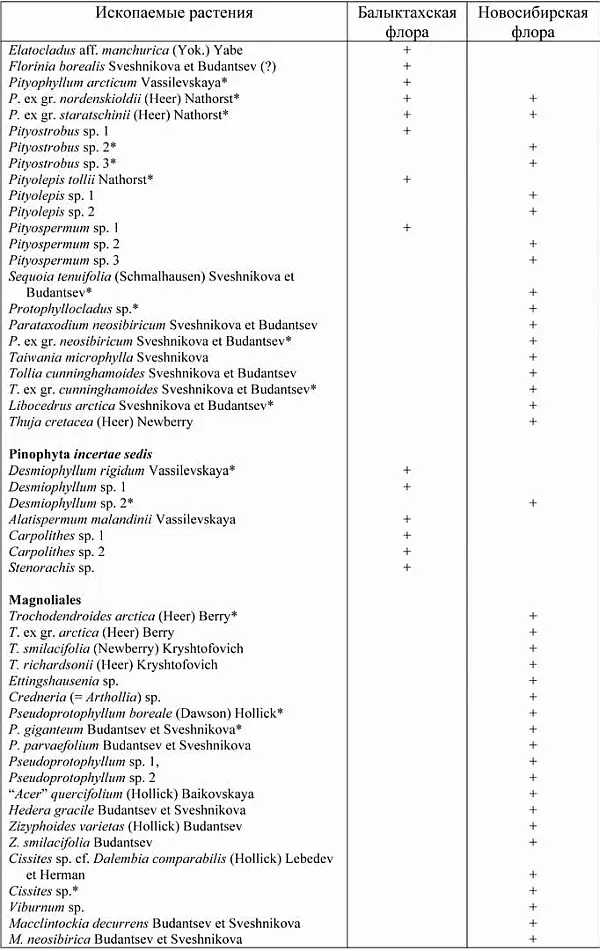

Таблица 1. Систематический состав балыктахской и новосибирской флор; виды, отмеченные звездочкой, встречены в изученных авторами коллекциях.

Таблица 1. (продолжение).

Новые сборы балыктахской флоры позволили расширить ее список на пять видов: Arctopteris cf. kolymensis, Sphenopteris sp. cf. Coniopteris compressa, Sphenobaiera longifolia, Karkenia sp.,? Czekanowskia ex gr. rigida (Кузьмичев и др., 2009 ). Из них интересны находки Arctopteris cf. kolymensis , имеющие определенное значение для датировки данной флоры, и Karkenia sp. – репродуктивных органов, обычно связываемых с гинкговыми и ассоциирующими в балыктахской флоре, по-видимому, с листьями Sphenobaiera longifolia . Также интересны многочисленные отпечатки чешуй Pityolepis tollii , остатки которых образуют монодоминантное захоронение в локальном выходе нижнебалыктахской подсвиты на левом берегу р. Балыктах в 8.2 км к ЮВ (Аз. 123°) от устья р. Тугуттах. Их новые находки хорошей сохранности позволяют уточнить реконструкцию вида, предложенную Натгорстом ( Nathorst, 1907 ). Вместе с тем, в изученной нами коллекции, по сравнению с предыдущими сборами, не встречены некоторые виды растений.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: