Коллектив авторов - Строение и история развития литосферы

- Название:Строение и история развития литосферы

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент «Паулсен»47e14675-3746-11e4-be59-002590591dd6

- Год:2010

- Город:Москва

- ISBN:978-5-98797-043-0

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Коллектив авторов - Строение и история развития литосферы краткое содержание

В данном – четвертом томе Трудов Международного Полярного Года (МПГ 2007/2008) отражены результаты исследований, выполненных в России, в рамках направления «Геологическая история и литосфера полярных районов».

Строение и история развития литосферы - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Проведенное исследование доказало, что на формирование гранулометрического состава донных осадков, особенно на склоне хребта, заметно влияют придонные течения, которые вымывают часть пелитового материала.

Вероятно, можно согласиться с традиционной точкой зрения, что для подводных хребтов пелагиали Северного Ледовитого океана основным механизмом поставки терригенных песчаных фракций является таяние айсбергов. Отметим только, что в Охотском море, где в четвертичных осадках также присутствует песчаный и даже галечный материал ледового разноса, основным механизмом поставки его в осадки является таяние морского льда, т. к. айсберги и в настоящее время, и на протяжении большей части четвертичной истории здесь просто не существовали (Левитан и др., 2007 2). Мы не можем также полностью исключить присутствие алевритового материала в айсбергах, хотя, по-видимому, роль песчаного вещества в айсбергах была выше, чем алевритового.

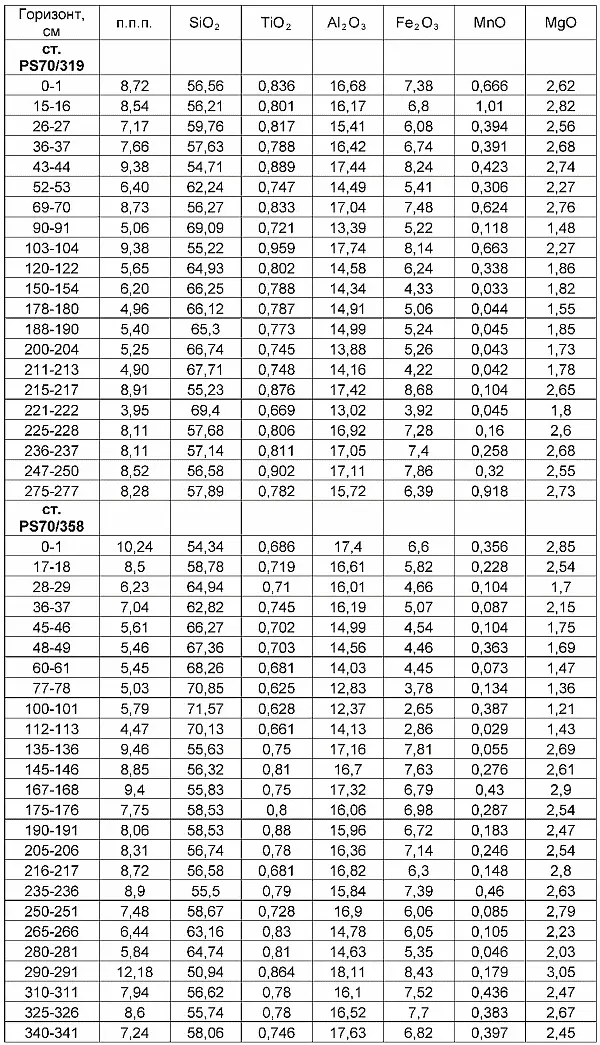

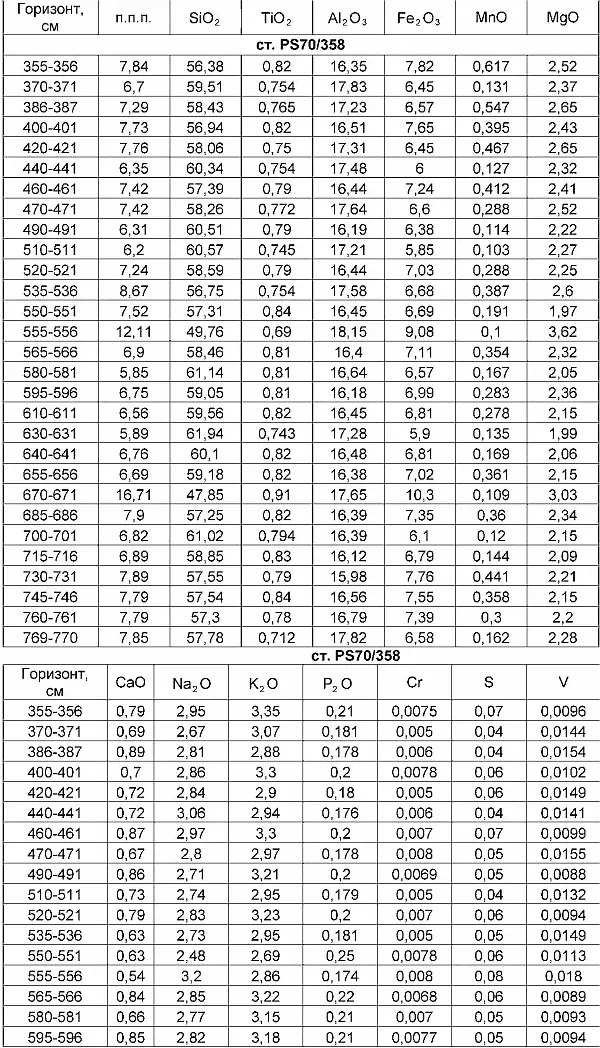

Таблица 2. Химический состав донных осадков хребта Ломоносова: % (начало)

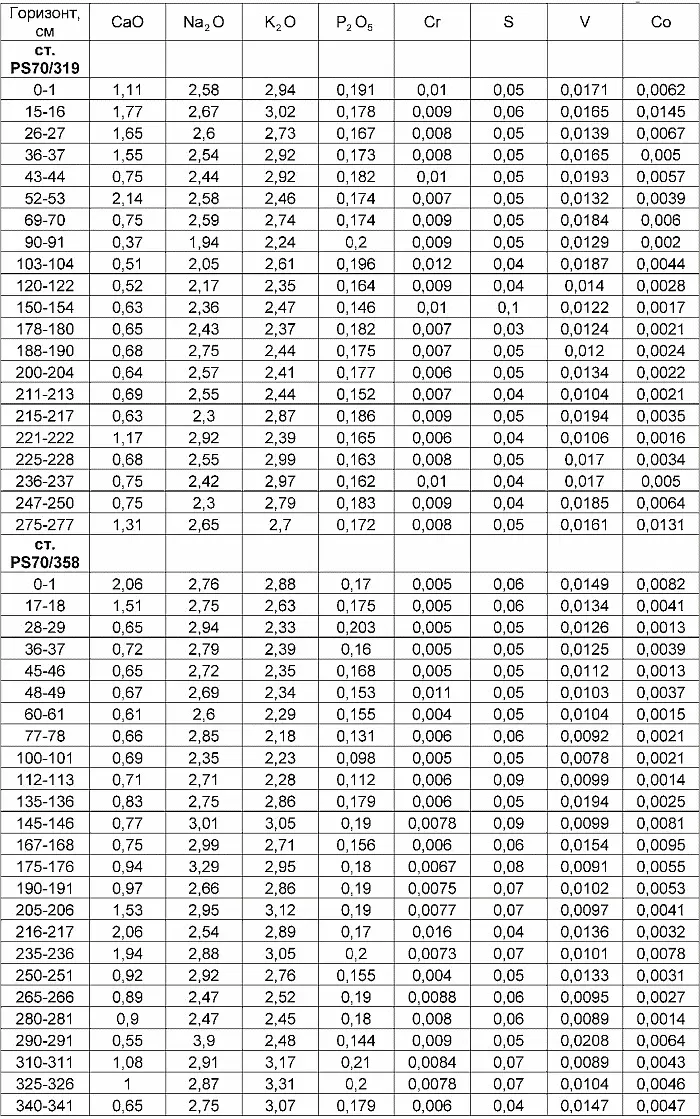

Таблица 2. Химический состав донных осадков хребта Ломоносова: % (продолжение)

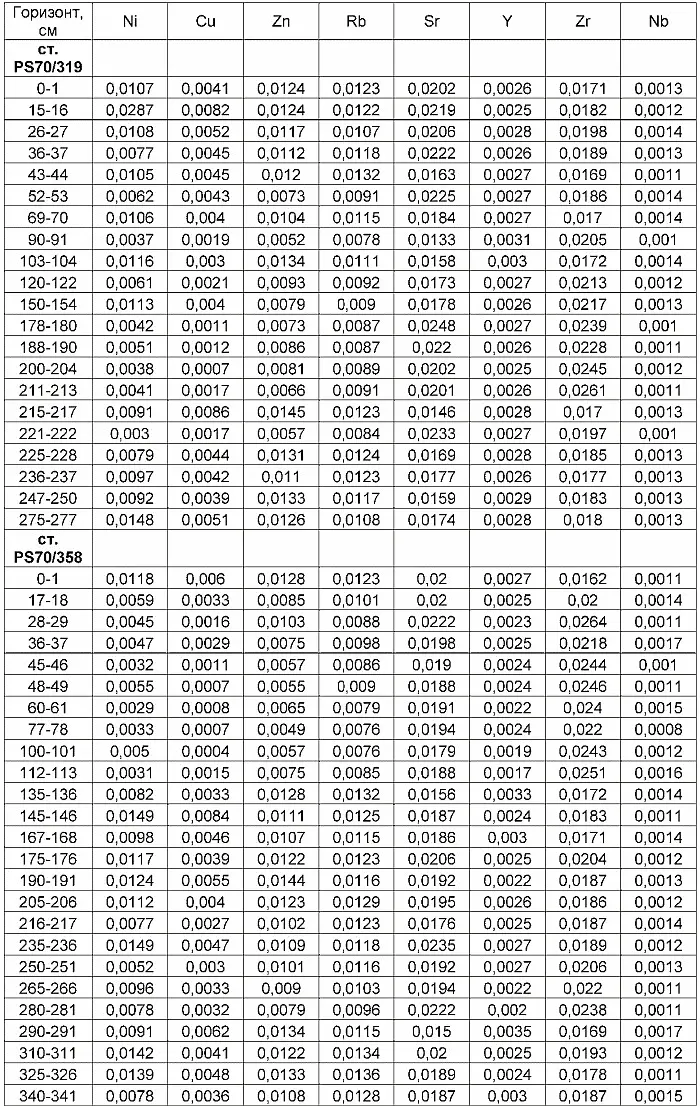

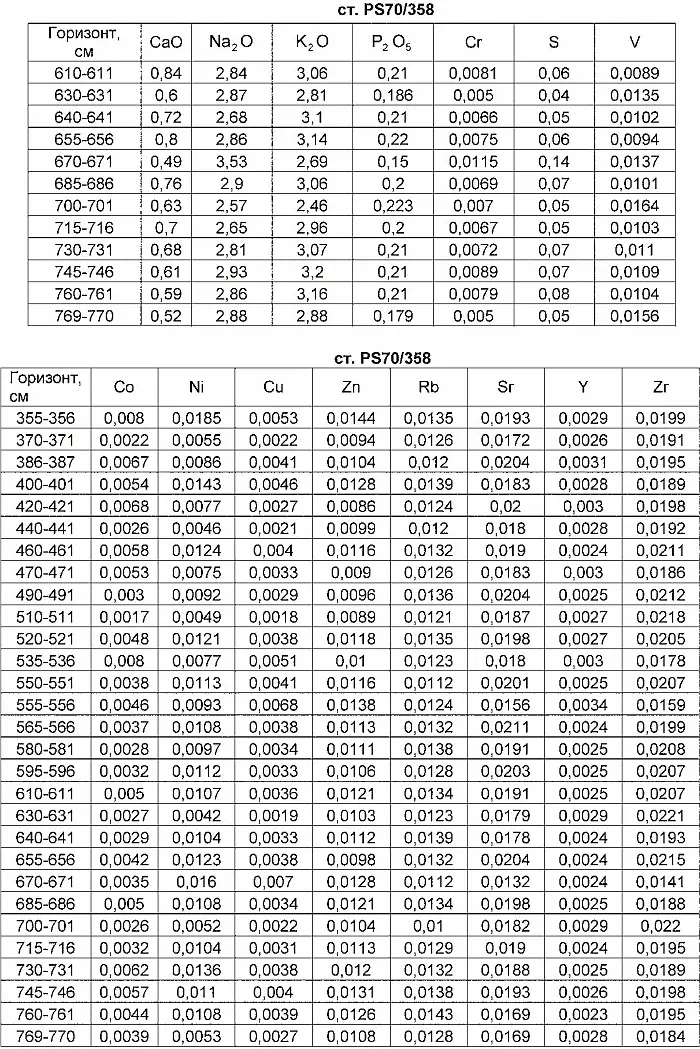

Таблица 2. Химический состав донных осадков хребта Ломоносова: % (продолжение)

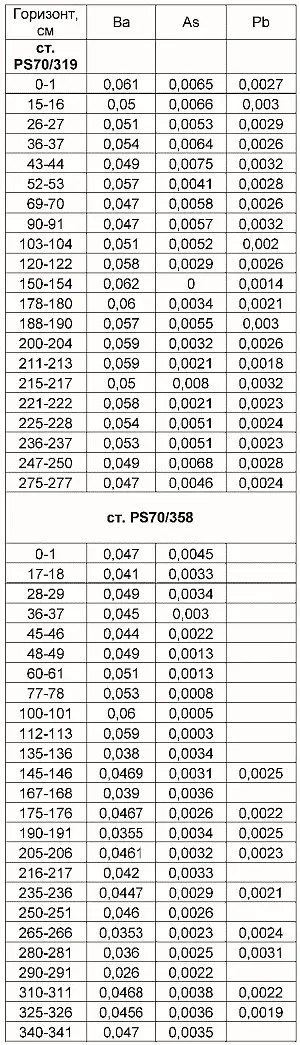

Таблица 2. Химический состав донных осадков хребта Ломоносова: % (продолжение)

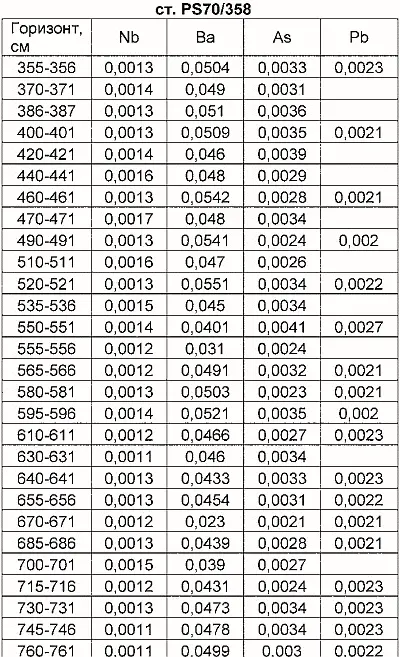

Таблица 2. Химический состав донных осадков хребта Ломоносова: % (продолжение)

Таблица 2. Химический состав донных осадков хребта Ломоносова: % (продолжение)

Таблица 2. Химический состав донных осадков хребта Ломоносова: % (окончание)

Как уже отмечалось в литературе ( O’Regan et al., 2008 ), граница между контрастными ледниково-межледниковыми отложениями, обусловленными климатическими изменениями, и более однородной толщей марино-гляциальных осадков в приполярном регионе проходит в основании ИКС 6, т. е. примерно на уровне 190 тыс. лет по шкале ( Martinson et al., 1987 ). Для этой нижележащей толщи предполагается подледная седиментация без участия айсбергов, связанных с обширными континентально-шельфовыми ледовыми щитами ( Spielhagen et al., 2004; O’Regan et al., 2008 ). От себя добавим, что наши литологические и геохимические данные о распределении биогенных карбонатов по колонкам свидетельствуют о существовании многочисленных разводий (пространств морской воды, не покрытой льдом) во время накопления полярной толщи. При аккумуляции ломоносовской толщи чередовались условия усиленной поставки айсбергового материала и условия его ослабленного поступления.

Отметим, что в Охотском море нами выявлена сходная картина изменения контрастности климатического режима, однако граница двух выделенных режимов, аналогичных региону хребта Ломоносова, проходит на уровне 415 тыс. лет, в основании отложений ИКС 11 ( Левитан и др., 2007 2 ). Возможно, свою роль здесь могли сыграть регионально-геологические причины ( Левитан и др., 2007 2 ). Более вероятным, однако, представляется диахронное развитие климатических изменений, с логичным омоложением событий в занятой обширной акваторией зоне вокруг северного полюса Земли ( Van Vliet-Lanoё et al., 2007 ). Скорее всего, эта проблема нуждается в дальнейшем обсуждении.

Эта проблема уже отражена в статье Р. Шпильхагена с соавторами ( Spielhagen et al., 2004 ). Тем не менее, в контексте проблематики настоящей работы имеет смысл кратко перечислить основные результаты вышеупомянутой статьи. Основные периоды формирования айсбергов в бассейне Северного Ледовитого океана авторы связывают с образованием и историей развития Баренцево-Карского ледового щита, охватывавшего как шельфы, так и прилегающие части Евразии. Они относятся к ИКС 6 (от 190 до 130 тыс. лет), подстадии ИКС 5b (примерно с 90 до 80 тыс. лет), границе между ИКС 5 и ИКС 4 (около 75 тыс. лет), переходу от ИКС 4 к ИКС 3 (65–50 тыс. лет). В то же время, как нам представляется, следует иметь в виду возможные поступления айсбергов в Центральную Арктику за счет других источников: Лаврентийского и Иннуитского ледовых щитов, а также возможных небольших ледовых куполов в районе моря Лаптевых.

Периоды усиления притока пресных вод (за счет речного стока, таяния ледовых щитов и прорыва подпрудных ледниковых озер) приходятся на 130, 80–75 и 52 тыс. лет. Адвекция атлантических вод была наиболее активной во время межледниковий (ИКС 5e, ИКС 1), некоторых интерстадиалов (ИКС 3, ИКС 5a и ИКС 5с), и (в меньшей степени) во время некоторых стадиалов и оледенений (ИКС 6, 4, 2) ( Spielhagen et al., 2004 ).

Полученные геохимические данные однозначно указывают на мезозойские складчатые пояса как главный источник осадочного материала для изученного региона хребта Ломоносова. В Северной Евразии, прилегающей к Северному Ледовитому океану, такого рода структуры развиты только на северо-востоке: это Верхояно-Колымская покровно-складчатая система и структуры Чукотки ( Хаин, 2001 ). Приведенные нами материалы по тяжелым минералам хребта Ломоносова после сравнения с аналогичными данными по поверхностным осадкам моря Лаптевых ( Behrends, 1999; Behrends et al., 1999 ), современным донным осадкам Лены, плейстоценовым моренам Верхоянских гор и четвертичным лессам из этого же района ( Popp et al., 2007 ) позволили однозначно считать именно Верхояно-Колымскую систему (с небольшим дополнением плато Путоран, дренируемым р. Хатангой, впадающей в море Лаптевых) главной питающей провинцией для осадков хребта Ломоносова. В теплые эпохи, соответствующие нечетным ЛХСГ ломоносовской толщи и полярной толще, основными агентами транспортировки осадочного материала служили реки (прежде всего, Лена и ее притоки), а также морские течения в различных горизонтах водной толщи и (в минимальной степени) морской лед, переносимый Полярной ветвью Трансполярного дрейфа.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: