Коллектив авторов - Строение и история развития литосферы

- Название:Строение и история развития литосферы

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент «Паулсен»47e14675-3746-11e4-be59-002590591dd6

- Год:2010

- Город:Москва

- ISBN:978-5-98797-043-0

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Коллектив авторов - Строение и история развития литосферы краткое содержание

В данном – четвертом томе Трудов Международного Полярного Года (МПГ 2007/2008) отражены результаты исследований, выполненных в России, в рамках направления «Геологическая история и литосфера полярных районов».

Строение и история развития литосферы - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

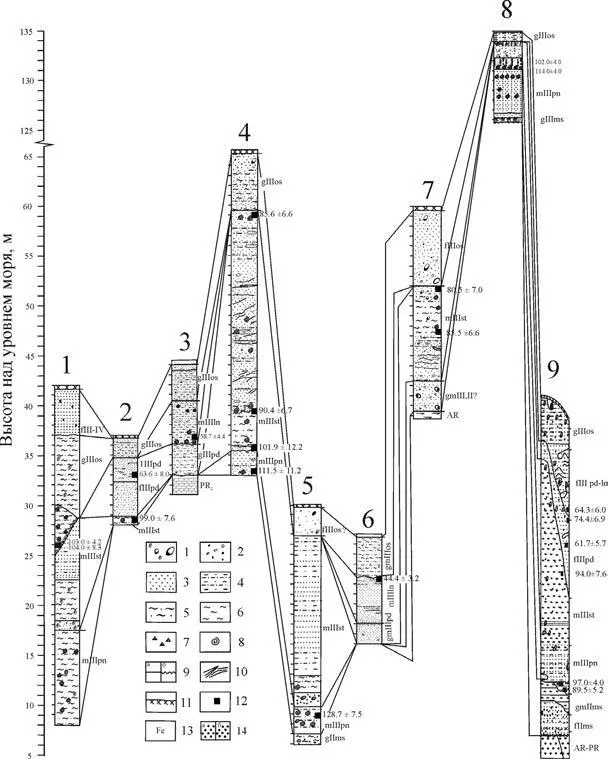

Проведенные исследования позволяют говорить о наличии в изучаемом районе валдайского горизонта ледниковых образований, образование которого отвечает резкому глобальному похолоданию 60–70 тыс. л. н., что соответствует морской изотопно-кислородной (МИС) стадии 4, а с учетом полученных новых данных – и завершающим подстадиями МИС 5 (МИС 5b-a) ( Корсакова и др., 2004, Korsakova, 2009 ). На побережье Белого моря эти породы представлены валунным суглинком бурого цвета, вскрытом под морскими осадками (gIIIpd, разрез 3, рис. 1, 2), и разнозернистые пески с галькой и валунами (fIIIpd, разрез 2, рис. 1, 2). ОСЛ-возраст этих песков составляет около 63 тыс. лет ( Корсакова и др., 2004 ). При деградации этого ледника формировались также ледниково-морские осадки, слагающие раннеголоценовую абразионную террасу в юго-восточной части Терского берега. Плотные ледниково-морские пески и супеси с галькой и валунами, возможно накопившиеся в это время, вскрыты в разрезе 6 (рис. 1, 2).

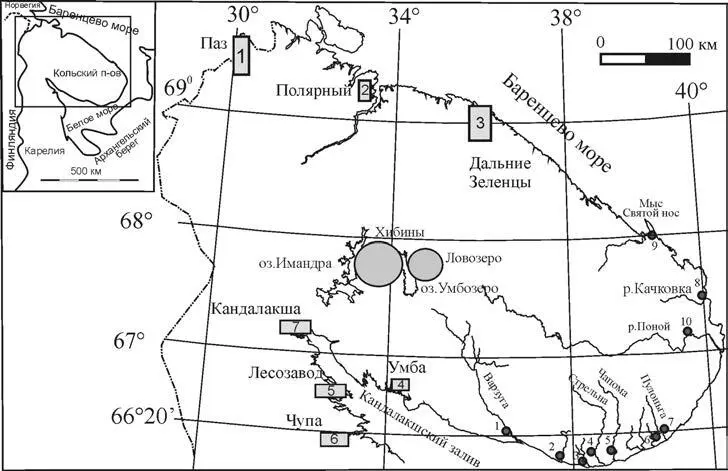

Рис. 1. Схема районов исследований. Прямоугольниками указаны площади, где проводилось изучения относительного перемещения береговой линии моря. Кружками – положение изученных обнажений четвертичных отложений на побережье Кольского полуострова.

Рис. 2. Геологическое строение и корреляция изученных разрезов четвертичных отложений на побережье Кольского полуострова (положение разрезов показано на рис. 1). Условные обозначения: индексами обозначено: среднеплейстоценовый московский горизонт: gIIms – морена и gmIIms – ледниково-морские осадки; верхнеплейстоценовые – микулинский горизонт: mIIIpn – морские понойские слои; подпорожский горизонт: mIIIst – морские стрельнинские слои, gIIIpd – морена, gmIIIpd – ледниково-морские, fIIIpd – флювио– и lIIIpd – лимногляциальные осадки; ленинградский горизонт: mIIIln – морские осадки; осташковский горизонт: gIIIos – морена, gmIIIos – ледниково-морские и fIIIos – флювиогляциальные осадки; неразделенный поздне-послеледниковый горизонт – fIII–IV. 1 – валуны; 2 – гравий, галька; 3 – песок; 4 – супесь; 5 – суглинок; 6 – глина; 7 – щебень, дресва; 8 – раковинный детрит и раковины моллюсков; 9 – границы слоев (а), поверхности размыва (б); 10 – текстуры; 11 – почва; 12 – места отбора геохронологических проб (цифрами указан возраст пород); 13 – ожелезнение пород; 14 – дочетвертичные породы – красноцветные аркозовые песчаники (а), гнейсы (б).

На Мурманском берегу соответствующие отложения ледникового парагенетического ряда (песок мелкозернистый, с песчано-гравийными линзами, в верхней части толщи с косоволнистой слоистостью) были обнаружены в вершине Святоносского залива Баренцева моря, где они залегают на морских глинах (разрез 9, рис. 2). Полученный их ОСЛ возраст около 60–70 тыс. л., отсутствие материала подстилающих коренных пород, данные о наличии редких обломков морских диатомей и дальнезаносной древесной пыльцы, условия залегания пород позволяют считать их водноледниковыми, возможно зандровыми, отложениями средневалдайского возраста.

Есть основания породы этого возраста связывать с экспансией в Кольский регион ледника, распространявшегося со стороны шельфа Баренцева и Карского морей ( Корсакова и др., 2007 ). О доминировании в это время шельфового ледника свидетельствуют многочисленные новейшие данные, полученные для регионов, смежных с Кольским полуостровом ( Grøsfjeld et al., 2006; Helmens et al., 2000; Lambeck et al., 2006; Mangerud et al., 1996, 1999, 2002; Svendsen et al., 2004 и др. ).

Теоретически в ранне-средневалдайское время (МИС 5b-a, 4) в пределы Кольского полуострова мог проникать и Скандинавский ледник. Работами финских ученых установлено наличие ранневалдайского (МИС 5b) ледникового горизонта в Финской Лапландии, в районе Сокли (Helmens et al., 2000). Однако палеогеографические реконструкции, выполненные для северной и южной Финляндии, показали, что Скандинавский ледник, по крайней мере, в ранневалдайское время не распространялся в пределы Кольского полуострова ( Lunkka et al., 2004 ).

В этой связи существует и другая точка зрения, согласно которой палеогеографические события в Кольском регионе синхронизируется с таковым в северной Финляндии, где бурением вскрыт полный разрез отложений от микулинского (терсанкумпу) межледниковья (МИС 5е) до голоцена включительно, т. к. в нем не обнаружены ледниковые отложения стадиального похолодания, отвечающего подстадии МИС 5d, но есть морены более поздних холодных периодов стадиальних, соотносимых с МИС 5b, МИС 4 и 2 ( Helmens et al., 2000 ). Согласно этой точке зрения именно в ранневалдайское оледенение (МИС5b) покровный ледник достигал северных предгорий Ловозерских тундр, но не продвинулось восточнее Ловозерского массива ( Евзеров, Николаева, 2008 а, б ). В этом случае на ледниковых отложениях раннего валдая в Кольском регионе залегают межстадиальные отложения, которые по палеонтологической характеристике хорошо сопоставляются с осадками межстадиала перяпохьёла, выделенного в Северной Финляндии. По современным представлениям они соотнесены с отложениями межстадиала оддераде ( Helmens et al., 2000 ).

Близкое расположение края ранневалдайского ледника к Хибинским горам позволяет считать, что он не перекрывал этот горный массив. Ранневалдайскому покровному оледенению предшествовало горное оледенение Хибин ( Арманд, 1965 ). Причем, локальный ледник, по-видимому, выходил за пределы гор. Вероятно, что и в завершающую стадию ранневалдайского оледенения имело место горное оледенение, отложения которого встречены Евзеровым В.Я. в основании разрезов краевой гряды в одной из резных долин на западе Хибин и фактически за пределами гор к востоку от Хибин ( Романенко и др., 2004 ). Морена того же горного оледенения, вероятно, обнаружена бурением в северных предгорьях Ловозерских тундр, а флювиогляциальные отложения – южнее Ловозерских тундр ( Евзеров, 2001 ).

Вторая точка зрения поддерживается данными модельных реконструкций ( Глазнев и др., 2004 ), полученными при геотермических исследованиях в глубоких скважинах на расслоенных массивах основного состава примерно в 30 км к юго-востоку от юго-восточного окончания Ловозерского плутона. По геофизическим модельным построениям за последние 150 тысяч лет территория расположения скважин покрывалась ледниками только в московское и поздневалдайское время, когда температура дневной поверхности была близка к 0°С, а в раннем и среднем валдае имело место существенное переохлаждение поверхностных пород региона вследствие отсутствия здесь ледникового покрова.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: