Коллектив авторов - Строение и история развития литосферы

- Название:Строение и история развития литосферы

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент «Паулсен»47e14675-3746-11e4-be59-002590591dd6

- Год:2010

- Город:Москва

- ISBN:978-5-98797-043-0

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Коллектив авторов - Строение и история развития литосферы краткое содержание

В данном – четвертом томе Трудов Международного Полярного Года (МПГ 2007/2008) отражены результаты исследований, выполненных в России, в рамках направления «Геологическая история и литосфера полярных районов».

Строение и история развития литосферы - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

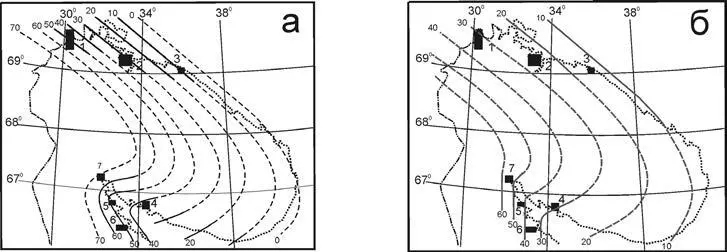

Рис. 4. Схемы изобаз для времени ~8000 14C лет (а) и максимума голоценовой трансгрессии (трансгрессии Тапес, ~6000 14C лет). (б). Сплошной линией обозначены достоверные изобазы, штриховой – предполагаемые.

В период с 8000 до 5000 лет тому назад в западных районах баренцевоморского побережья скорости гляциоизостатического и эвстатического поднятия примерно уравновешиваются, тогда как в восточных районах побережья эвстатическое поднятие моря опережает поднятие континента. Это время совпадает с трансгрессией Тапес и на графиках относительного перемещения береговой линии в западных районах отражается почти горизонтальной площадкой ( Corner et al., 1999, 2001 ), либо как в районе пос. Дальние Зеленцы, поднятием уровня моря ( Snyder et al., 1997 ). Аналогичная картина наблюдается и на беломорском побережье. Графики относительного перемещения береговой линии моря в западной части побережья свидетельствуют о замедлении скорости воздымания территории в интервале ~8000–7000 лет тому назад в районе Кандалакши (рис. 1, участок 7) и Умбы (рис. 1, участок 4). Вместе с тем в восточной части беломорского побережья обнаружена серия трансгрессивных береговых валов, свидетельствующая об опережающем поднятии уровня моря.

Материалы исследований позволили наметить положение изобаз поднятия региона за последние примерно 8000 и 6000 лет (рис. 4 а, б). Судя по расположению изобаз и другим приведенным выше материалам, гляциоизостатическое поднятие в западной части территории было более интенсивным, чем в восточной, что соответствует предполагаемой ледниковой нагрузке. Это поднятие продолжается до сих пор.

3. Палеосейсмические деформации в Кольском регионе

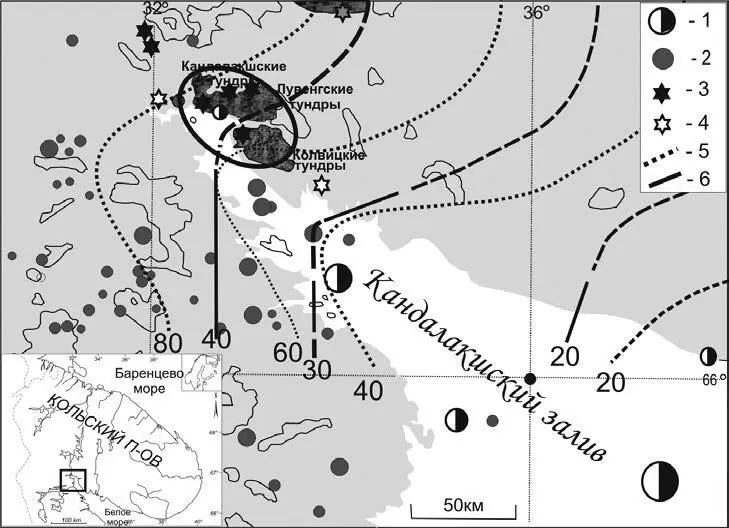

В процессе гляциоизостатического поднятия, как отмечалось, в земной коре возникали напряжения, которые приводили к сильным землетрясениям. В последнее десятилетие в Кольском регионе обнаружены палеосейсмодеформации, свидетельствующие о разрушительных землетрясениях, происходивших здесь на протяжении последних 10–15 тыс. лет и на основе их изучения составлена схема плотностей остаточных деформаций региона, которая отражает наиболее нарушенные блоки земной поверхности и местоположение эпицентральных областей позднеплейстоцен – голоценовых землетрясений ( Николаева, 2001, 2008 ). Обобщение ранее полученных материалов и обнаружение новых участков развития палеосейсмодеформаций позволило существенно уточнить очаговые области древних землетрясений и оценить их параметры. Была изучена и заверена полевыми работами выделенная ранее по материалам дешифрирования аэрофотоснимков область развития палеосейсмодеформаций в районе Кандалакшских и Лувенгских тундр, расположенных на северном побережье Кандалакшского залива (рис. 5). В исследованных районах сейсмогенный фактор участвует в формировании крутых склонов, осложненных срывами и сбросовыми уступами, в поддержании существования ранее образованных трещин, ущелий и рвов, в дальнейшем разрушении отдельных блоков кристаллических пород и т. п. Наряду с этим в общем голоценовом гляциоизостатическом поднятии в этом районе присутствует значительная тектоническая составляющая ( Колька, Евзеров, 2007 ).

Рис. 5. Схема эпицентров землетрясений, участков развития палеосейсмодеформацийи изобаз поднятия в голоцене Кандалакшского залива Белого моря. Эпицентры землетрясений (1542–2003 гг.) в интервале магнитуд 0.9–6.5 (Ассиновская, 2004): 1 – исторические, 2 – инструментальные, размер значка пропорционален магнитуде; – участки выявленных палеосейсмодеформаций (по данным С.Б. Николаевой, Шевченко и др. (2007): 3 – установленные, 4 – предполагаемые; изобазы поднятия в голоцене (м): 5 – для раннего голоцена, 6 – для среднего голоцена.

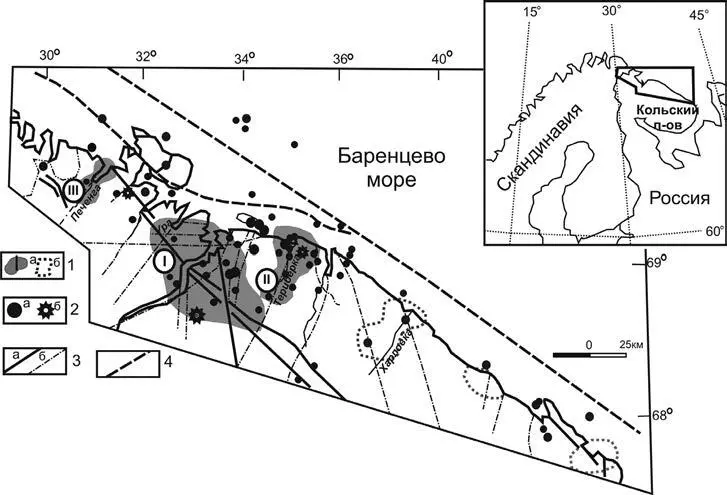

В северной части Кольского региона были изучены Мурманская, Печенгская и Териберская палеосейсмогенные структуры (рис. 6).

Рис. 6. Схема расположения палеосейсмогенных структур, эпицентров землетрясений и тектонических нарушений Мурманского побережья Баренцева моря. 1 – палеосейсмогенные структуры, установленные (а), предполагаемые (б), 2 – эпицентры современных (а) и исторических (б) землетрясений (по данным ГС КРСЦ РАН), 3– разрывные нарушения: главные (а), второстепенные (б), 4 – рифейские разломы. Номера палеосейсмогенных структур показаны в кружках: I – Мурманская, II – Териберская, III – Печенгская.

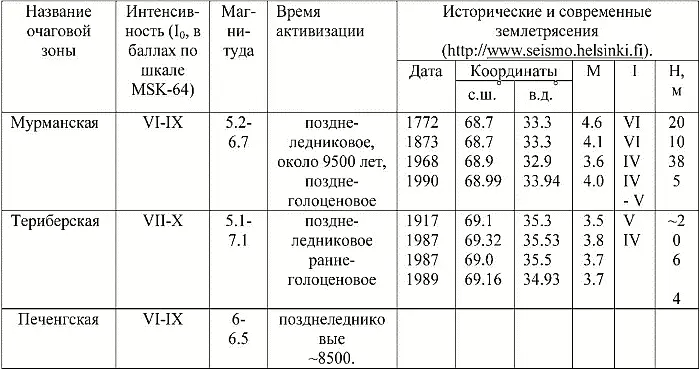

Выделенные области обладают общими закономерностями строения: проявлением однотипных сейсмодеформаций и их парагенетических групп, принадлежностью к определенным типам докембрийских и сопряженных с ними новейших структур, наличием протяженных зон глубинных разломов и узлов пересечения разноориентированных разрывных нарушений, а также проявлением сейсмичности в современное и историческое время (см. таблица 1).

Таблица 1. Характеристика выявленных очаговых зон древних и современных землетрясений с магнитудой более 3.

Анализ сейсмичности указывает на резкое снижение энергетического уровня очагов землетрясений от позднеледниковья к послеледниковью и к настоящему времени. Повышенная сейсмичность в начале голоцена могла быть обусловлена, наряду с геодинамическими факторами, гляциоизостатическими компенсационными движениями в период деградации ледникового покрова. Изменение в характере сейсмических процессов в современное время, когда проявляются в основном более слабые землетрясения, вероятно связана с другими причинами: общим смещением Фенноскандинавского свода в юго-восточном направлении под влиянием процессов спрединга в Северной Атлантике ( Юдахин, 2002 ).

4. История развития морских трансгрессий в береговой зоне Кольского региона

В настоящее время в береговой зоне Кольского полуострова по геологическим, литолого-стратиграфическим и геохронологическим данным достоверно присутствуют две погребенные морские толщи, которые в региональных стратиграфических схемах называются понойскими и стрельнинскими слоями ( Гудина, Евзеров, 1973 ).

Понойские слои – стратиграфически нижняя плейстоценовая морская толща представляет собой отложения, наиболее глубоководные из известных в регионе, с самыми богатыми и теплолюбивыми палеофаунистическими и палеофлористическими комплексами ( Граве и др., 1969; Гудина, Евзеров, 1973, Лаврова, 1960, Korsakova, 2009 ). Эти породы формировались во время микулинской (бореальной) морской трансгрессии в экологической обстановке, более благоприятной, чем современная. Понойские слои сложены только регрессивной серией морских осадков. На северо-востоке Кольского полуострова, в бассейне Баренцева моря, эта толща подстилается ледниково-морскими (слоистыми глинами) среднеплейстоценовыми позднеледниковыми отложениями, которые на побережье Белого моря не установлены. В беломорской депрессии морские межледниковые микулинские (эемские) осадки (понойские слои) с резким контактом залегают на морене, относительный возраст которой определен как московский. Имеющиеся геохронологические данные показывают, что возраст понойских слоев, формировавшихся в относительно теплом море, варьирует от 120–130 до 100–105 тыс. лет ( Корсакова и др., 2004, Molodkov, Yevzerov, 2004; Evzerov, Koshechkin, 1977 ) в депрессии Белого моря, что соответствуют МИС 5e – 5d. Несколько моложе породы морского генезиса на побережье Баренцева моря, где полученные возрастные данные говорят о существовании здесь относительно теплого морского бассейна, возраст которого более 90 тыс. лет. Отсутствие в известных разрезах трансгрессивной серии межледниковых осадков свидетельствует о гляциоэвстатической природе микулинского моря, когда максимум трансгрессии отмечается в позднеледниковье.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: