Коллектив авторов - Строение и история развития литосферы

- Название:Строение и история развития литосферы

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент «Паулсен»47e14675-3746-11e4-be59-002590591dd6

- Год:2010

- Город:Москва

- ISBN:978-5-98797-043-0

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Коллектив авторов - Строение и история развития литосферы краткое содержание

В данном – четвертом томе Трудов Международного Полярного Года (МПГ 2007/2008) отражены результаты исследований, выполненных в России, в рамках направления «Геологическая история и литосфера полярных районов».

Строение и история развития литосферы - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

На этом шаге было произведено изменение параметров модели. Если на первых двух временных шагах разрез включал всю литосферу, то для возраста 200 млн лет нижняя граница разреза была ограничена глубиной 70 км, установленной по данным ГСЗ. На этой глубине задавался тепловой поток, определенный на предыдущем этапе расчета. Он изменялся вдоль профиля от 34 до 40 мВт/м 2.

На разрезе коры после изменения геометрии модели геологическое строение отражено более детально. В модели учитывалась блоковая структура разреза, выраженная в наличии субвертикальных изгибов пластов на контакте пород гранитно-метаморфического комплекса с метаморфизованными осадочными отложениями палеозоя и базальтов с гипербазитами в юго-западной части профиля (интервал 100–200 км). Эти блоки контактируют по разломным или флексурным зонам, возникшим, судя по возрасту осадочных пород, не позже среднего палеозоя. Такой возраст дислокаций позволяет предположить отсутствие в них современных проницаемых зон, по которым осуществляется тепломассоперенос, поэтому разломы и флексуры моделировались только как границы контрастных теплофизических сред.

В результате расчета данной теплофизической модели с шагом дискретизации 80 млн лет было получено распределение температур в земной коре Баренцевоморского региона для времени 120 млн лет (граница раннего и позднего мела) (рис. 3). Пониженная теплопроводность гранитов по сравнению с базальтами и ультрабазитами и сложная геометрия слоев разреза обусловливают рефракцию глубинного теплового потока. Его плотность уменьшается на краях тел относительно пониженной теплопроводности из-за «обтекания теплового потока», но увеличивается в пространстве между ними, т. к. энергия идет «по пути наименьшего сопротивления». Это явление рефракции хорошо известно в теории потенциала и не требует дальнейших пояснений. Здесь уместно заметить, что практически все искажения глубинного теплового потока, отмеченные по результатам моделирования, связаны со структурно-теплофизическими неоднородностями разреза. Влияние рельефа морского дна как фактора, вызывающего искривление изотерм и искажение глубинного теплового потока, для данного профиля пренебрежимо мало по сравнению с вышеописанным эффектом.

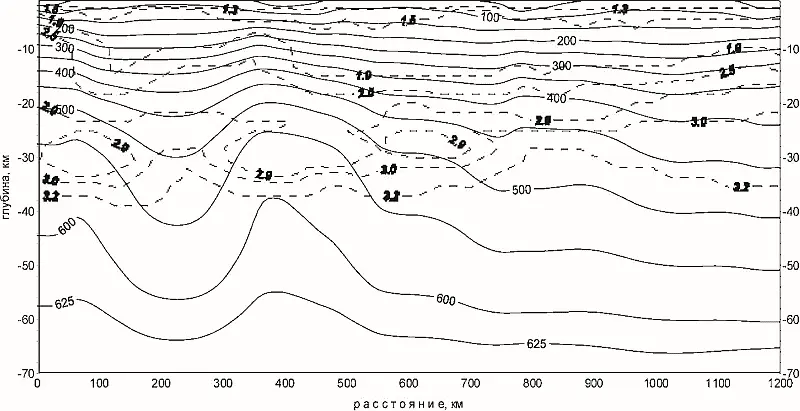

Рис. 3. Температурный разрез (°С, сплошные линии) и распределение теплопроводности (Вт/(м·К), пунктирные линии) вдоль профиля ГСЗ-76 для времени 120 млн лет назад.

Оценка значений палеотемператур и тепловых потоков для этого времени весьма важна для прогнозирования глубины и конфигурации слоя нефтегазонакопления, т. к. возраст углеводородных залежей в южной части Баренцева моря оценивается как позднеюрский-раннемеловой.

Следующий временной шаг рассчитан для возраста 60 млн лет (эоцен). В это время не происходило каких-либо структурных перестроек, кроме продолжающегося осадконакопления терригенных толщ. Но скорость осадконакопления для этого времени настолько низка, что сам процесс, как показали расчеты, не искажает глубинный тепловой поток. Следовательно, тепловое поле для этого момента отражало только релаксационные явления после воздействия позднепалеозойского термического источника. Распределение температур и тепловых потоков для этого времени близко к тому, которое было получено для 120 млн лет. Это говорит о том, что геотермическое поле становится квазистационарным, т. е. динамика его изменения во времени прекращается.

Положение изотерм катагенетического температурного интервала (110°С и 160°С) осталось на той же глубине, что и для предыдущего временного шага, т. е. от 4 до 5,5 км и от 4,5 до 6,5 км соответственно. Таким образом, приблизительно в конце позднего мезозоя в данном регионе установилось стационарное тепловое поле. На это же время указывают и геологические данные ( Верба, Шаров, 1998 ), свидетельствующие о том, что в юре и позднее, с уходом рифтогенной активности за пределы Баренцево-Карской плиты, на всей ее площади устанавливается пострифтовый этап эволюции.

Современная термическая структура получена для следующего временного шага (0 млн лет). Профиль рассчитанного теплового потока на поверхности повторяет изгиб изотерм (см. рис. 2). Он достигает максимальных значений 65–67 мВт/м 2в интервалах L=500–700 км и приурочен к выступам гранитно-метаморфических пород, кровля которых по сейсмическим данным расположена на глубине 4–6 км под поверхностью дна. Полученный по результатам моделирования фоновый тепловой поток составляет 54 мВт/м 2. Это значение оценивается путем осреднения рассчитанных по профилю тепловых потоков ( Хуторской, 1996 ).

На трансбаренцевском геотраверсе «Ковдор-ГСЗ-76» репером для сравнения наблюденных и «модельных» значений теплового потока являются результаты геотермических измерений по скважине СГ-3 в Печенгской мульде и по скважинам на островах Баренцева моря. Измерение в СГ-3 проведено высокоточной аппаратурой в условиях равновесных (выстоявшихся) температур в стволе скважины, неоднократно повторялось и сопровождалось измерениями в «скважинах-спутниках» ( Березин, Попов, 1988; Милановский и др., 1986 ). Это позволяет говорить о том, что полученное в этой скважине значение теплового потока может являться реперным, и с ним следует сравнивать результаты «модельного» расчета геотермического поля на юго-западном конце профиля. Значение теплового потока, измеренное в верхних 7 км ствола скважины, составляет 38–40 мВт/м 2. Ниже 7 км наблюдается постепенное увеличение измеренного теплового потока до 50–55 мВт/м 2. Эти значения считаются адекватными глубинному фоновому тепловому потоку, а некоторое его понижение в верхней части разреза интерпретаторы связывают с изменением гидродинамической обстановки в скважине в большей степени и с влиянием палеоклиматических колебаний в меньшей степени. Таким образом, полученные нами «модельные» значения теплового потока вблизи поверхности хорошо согласуются с оценками фонового теплового потока в скважине СГ-3. Заметим, что подобные же величины потока характеризуют весь клин континентальной коры. Отсюда следует, что если нами использован правдоподобный структурный и теплофизический разрезы, то и значения глубинного теплового потока вдоль профиля близки к истинным.

Совпадение полученных из моделирования значений теплового потока и измерений отмечается также для скважин на о-ве Колгуев, где в скв. Бугринская и Песчаноозерская-3 получены тепловые потоки 44–48 мВт/м 2, а в скв. Песчаноозерская-1 – 52 мВт/м 2( Цыбуля, Левашкевич, 1992 ). Хотя эти скважины лежат вне профиля наших исследований, полученные данные говорят о правильной оценке фонового теплового потока.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: