Коллектив авторов - Строение и история развития литосферы

- Название:Строение и история развития литосферы

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент «Паулсен»47e14675-3746-11e4-be59-002590591dd6

- Год:2010

- Город:Москва

- ISBN:978-5-98797-043-0

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Коллектив авторов - Строение и история развития литосферы краткое содержание

В данном – четвертом томе Трудов Международного Полярного Года (МПГ 2007/2008) отражены результаты исследований, выполненных в России, в рамках направления «Геологическая история и литосфера полярных районов».

Строение и история развития литосферы - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Таким образом, фоновый тепловой поток на акватории Баренцева моря выше, чем тепловой поток, характеризующий докембрийские структуры Балтийского щита. Это объясняется более молодыми (рифейско-палеозойскими) термическими источниками рифтогенной природы под акваторией по сравнению со смежными участками суши и следовательно, более поздним прекращением активных тектонических и термических процессов.

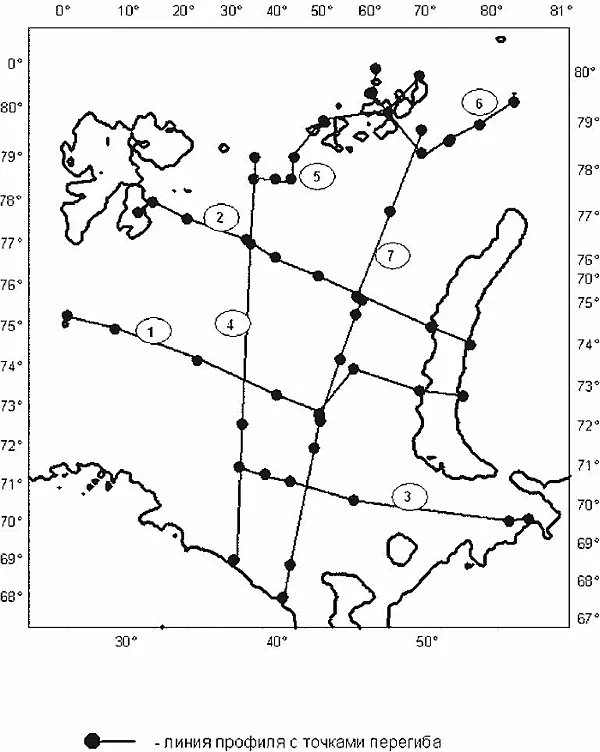

Вдоль семи новых профилей, построенных по данным глубокого бурения и сейсмопрофилирования, расположение которых показано на рис. 4, было проведено моделирование нестационарного теплового поля с целью расчета глубинных температур и тепловых потоков. Это следующий этап моделирования, результаты которого мы можем сравнить с результатами, полученными на первом этапе.

Рис. 4. Карта расположения исследованных сейсмо-геологических геотраверсов.

Геотраверсы проходили через скважины, где проводились кондиционные определения теплового потока. Это позволило корректно задать краевые условия второго рода на нижней границе для каждого из профилей.

В геологическом строении осадочного чехла Баренцевоморского региона участвуют отложения широкого возрастного диапазона: от венд (?) – кембрийских до кайнозойских. Для непосредственного изучения докайнозойские отложения доступны преимущественно по периферии Баренцевоморского шельфа – на островах и приморских территориях, а также в немногочисленных опорно-параметрических (на островах) и морских поисково-разведочных скважинах российского сектора Баренцева моря. В норвежском секторе (часть акватории, расположенная западнее профиля 4–4) изученность бурением и сейсморазведкой значительно выше.

Представленные геологические разрезы (рис. 5–9) составлены на основании данных сейсморазведки МОВ-ОГТ, проведенной в разные годы ОАО МАГЭ; результатов бурения скважин, выполненных в российском секторе ФГУП АМНГР, а также опубликованных данных изучения скважин норвежского сектора. Сухопутные части профилей составлены по результатам геолого-съемочных работ, выполненных ранее геологами ВНИИОкеангеологии и ПМГРЭ.

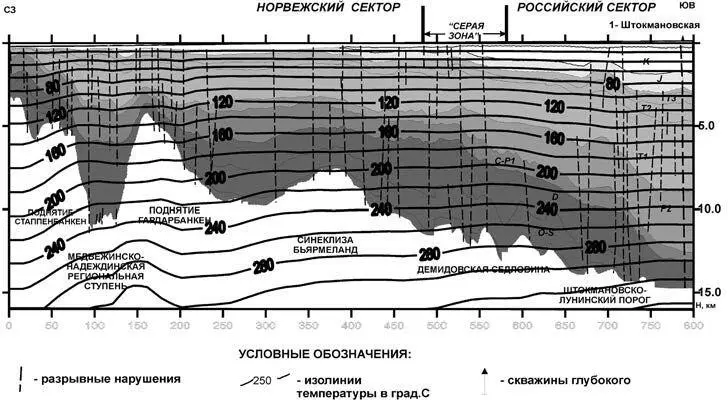

Рис. 5. Геолого-геотермический разрез по профилю 1–1 (а) (изолинии, °С).

Разрезы пересекают основные тектонические элементы Баренцевоморского сектора и в региональном плане характеризуют строение осадочного чехла. Максимальные мощности отложений фиксируются в Южно-Баренцевской впадине, где они предположительно составляют около 18 км (профили 1–1, 2–2, 3–3, 7–7), минимальные – в западных частях региона – в норвежском секторе (профили 1–1, 2–2). Профиль 4–4 в меридиональном направлении пересекает зону Центрально-Баренцевских поднятий, разделенных прогибами, открывающимися в сторону Южно-Баренцевской впадины.

Часть разреза, включающая меловые, юрские, верхне-, средне– и частично нижнетриасовые отложения оказалась редуцирована в норвежском секторе, в результате позднемелового(?) – эоценового аплифта. Наиболее полные разрезы мезозоя отмечаются в депоцентрах Баренцевоморского мегабассейна: в Южно– и Северо-Баренцевских впадинах. Здесь снизу вверх по данным МОВ-ОГТ предполагается развитие глубоководных отложений ордовика-силура, девона, карбона и нижней перми, которые выше по разрезу сменяются преимущественно терригенными отложениями верхней перми, триаса, юры, мела и неоген-кайнозоя.

По данным исследования скважин мезозойская часть разреза характеризуется сменой по разрезу трансгрессивных и регрессивных последовательностей отложений. Максимум трансгрессии приходится на позднеюрское время, когда в разрезе формировалась толща так называемых «черных глин» ( Устинов, Покровская, 1994 ). Самая глубокая скважина в этой части региона (Арктическая-1) остановлена на глубине 4524 м в отложениях ладинского яруса среднего триаса.

В бортовых частях Южно-Баренцевской впадины (скважины Мурманской площади) происходит существенное уменьшение мощностей триасовых и более древних отложений и выпадение из разреза отложений верхнего мела. По данным МОВ-ОГТ здесь предполагается развитие карбонатных отложений нижней перми, карбона и верхнего девона (профиль 7–7), аналогичных разрезам севера Тимано-Печорской плиты. В Печорском море палеозойские отложения вскрыты поисковым и разведочным бурением. Непосредственно вблизи линии профиля 3–3 находятся скважины Северо-Гуляевского и Приразломного месторождений. Одна из скважин Приразломного месторождения прошла осадочный чехол до глубины 4500 м и на забое вскрыла отложения самых низов нижнего девона. Установлено, что палеозойские отложения Печорского моря, содержащие основной по продуктивности каменноугольно-нижнепермский нефтегазоносный комплекс, имеют большое сходство с разрезами сухопутной части провинции ( Государственная…, 2003 ).

Профили 5–5 и 6–6 расположены в самой северной части Баренцевоморского мегабассейна и пересекают острова арх. Земля Франца-Иосифа и прилегающую акваторию. Разрезы построены по данным геологических съемок и опираются на результаты бурения трех глубоких скважин на архипелаге Земля Франца-Иосифа (Нагурская, Северная, Хейса), по данным которых наблюдаются резкие изменения мощностей отложений и отсутствие на большей части архипелага отложений моложе триасовых. Разрез триасовых отложений насыщен интрузивными образованиями, которые отчетливо фиксируются как в разрезах скважин, так и на профилях МОВ-ОГТ. Ниже триаса, в разрезе Нагурской скважины, установлены верхнекаменноугольные отложения, но в прогибах, там, где общие мощности увеличиваются до 6 км, предполагается развитие полных разрезов перми, карбона, девона и силура. В акваториальной части разрезов по данным МОВ-ОГТ предполагается также существование юрских и меловых отложений.

Западная часть геотраверса 1-1а проходит в субширотном направлении в центральной части Баренцева моря от Медвежинско-Надеждинской ступени до Штокмановско-Лунинского порога (рис. 5). Основными теплофизическими границами на этом профиле, так же как и на всех остальных, являются границы протерозойского фундамента и фанерозойского чехла, а также верхнепалеозойского карбонатного комплекса и мезозой-кайнозойских терригенных пород. Структурно-теплофизические неоднородности выражены на геотермическом разрезе искривлением изотерм и увеличением геотермического градиента в относительно низкотеплопроводных толщах. Например, градиент температуры в породах складчатого фундамента составляет на интервале глубин 5–10 км 12–14 мК/м, а в породах верхнепалеозойского чехла – 20–21 мК/м. При инвариантности теплового потока на нижней границе разреза контраст значений градиента компенсируется обратным соотношением теплопроводности. Так что величина теплового потока на этом профиле практически постоянна и составляет 68 мВт/м 2.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: