Коллектив авторов - Строение и история развития литосферы

- Название:Строение и история развития литосферы

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент «Паулсен»47e14675-3746-11e4-be59-002590591dd6

- Год:2010

- Город:Москва

- ISBN:978-5-98797-043-0

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Коллектив авторов - Строение и история развития литосферы краткое содержание

В данном – четвертом томе Трудов Международного Полярного Года (МПГ 2007/2008) отражены результаты исследований, выполненных в России, в рамках направления «Геологическая история и литосфера полярных районов».

Строение и история развития литосферы - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Детальные данные по рельефу дна и строению верхних горизонтов осадочного чехла (на глубину нескольких сот метров) приведены в статье А.В.Зайончека и др. Желоб представляет собой узкую, выраженную в рельефе дна депрессию меридионального простирания. Высота стенок депрессии составляет до 400 м, а дно расположено на глубине 470–520 м и еще более углубляется с выходом к континентальному склону. По простиранию желоб выражен на протяжении почти 200 км при ширине обычно в первые десятки (до 50) километров.

Тектоническая природа этой структуры была не ясна, и в литературе о ней имеются лишь отрывочные данные. Определяющее значение для решения этого вопроса сыграли проведенные в районе желоба геотермические исследования.

Распределение температуры в водной толще здесь аналогично описанному на полигоне ЗФИ.

В желобе и на его продолжении в пределах континентального склона было выполнено 20 измерений теплового потока (рис. 4), принесших, без преувеличения, «сенсационные» результаты. Тепловой поток составляет от 300 до 520 мВт/м 2, что почти в 10 раз выше уровня фонового теплового потока для Баренцева моря (табл. 2).

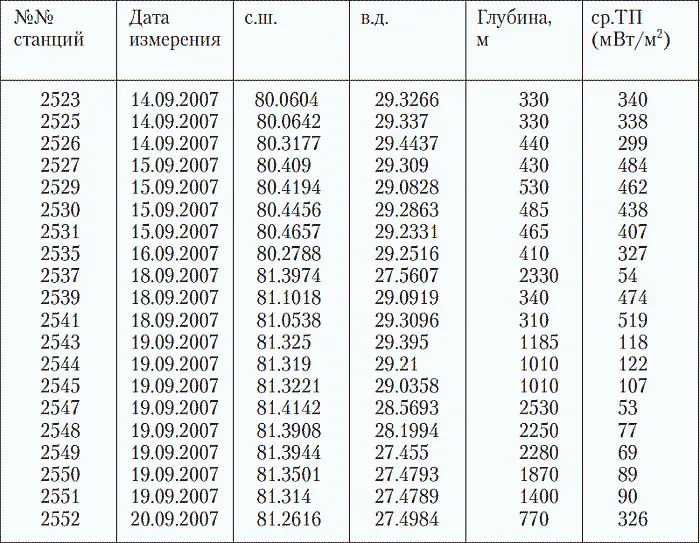

Таблица 2. Результаты измерений теплового потока на полигоне Шпицберген

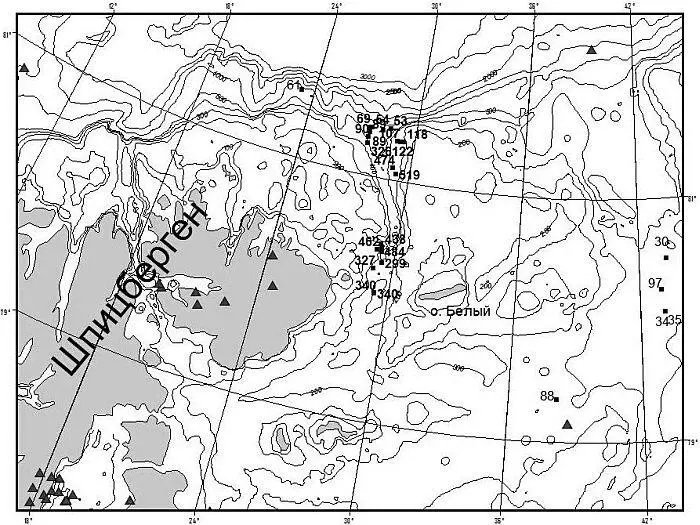

Рис. 4. Станции измерения и значения теплового потока (мВт/м 2) на полигоне «Шпицберген»

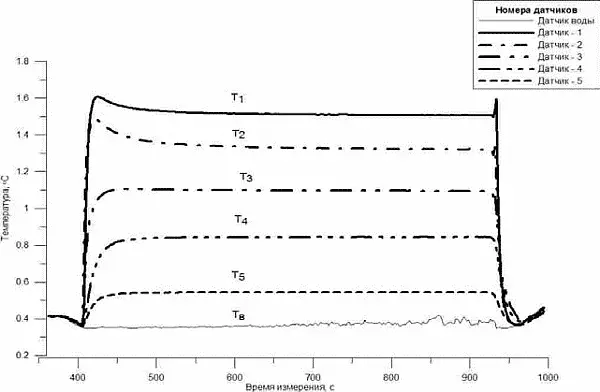

Идеальная форма записи температуры датчиков в грунте (рис. 5) не оставляет сомнений в достоверности полученных результатов. На всех «аномальных» станциях термограммы имеют линейную или близкую к линейной форму. Это свидетельствует о чисто кондуктивной природе измеренного теплового потока. Искривление термограмм, что свидетельствовало бы о конвективной разгрузке глубинного флюида, здесь не наблюдалось.

Рис. 5. Динамика распределения температуры в грунте

Аномально высокий тепловой поток характерен для всего желоба Орла (Стурё) и для его продолжения на континентальном склоне до изобаты 1200 м. Только при больших глубинах отмечается снижение теплового потока, хотя и на глубине от 1400 м до 1870 м измерены повышенные относительно фоновых значения – 89 и 90 мВт/м 2(близкие, как можно видеть, к полученным на полигоне ЗФИ в желобе Франц-Виктория в пределах шельфа).

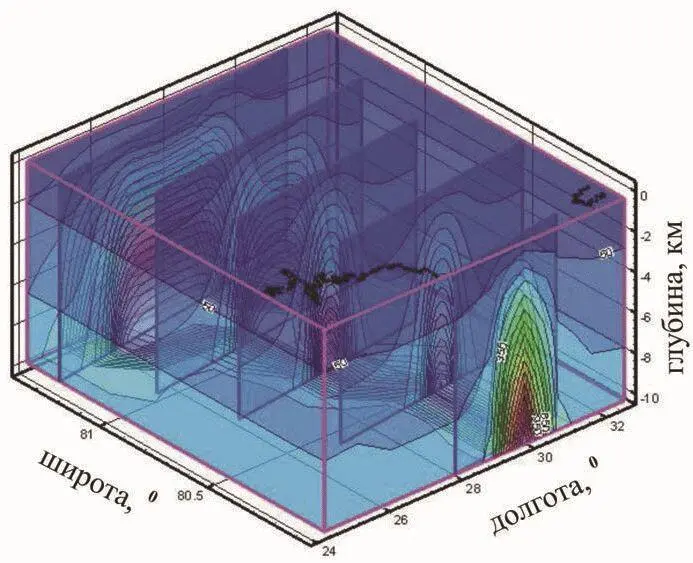

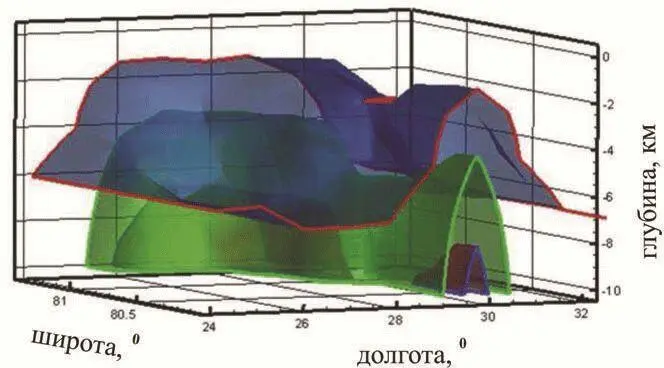

Экстраполяция температур в нижнее полупространство показывает, что на глубине около 8 км под дном моря в желобе могут быть встречены солидусные температуры (при расположении точки Кюри на глубинах 4–4.5 км) (рис. 6, 7). Это говорит о том, что деструкция континентальной коры произошла на всю ее мощность, и горячее мантийное (?) вещество внедрилось в фундамент, а возможно проникло в нижние слои осадочного чехла. Отсутствие признаков конвективной разгрузки глубинного тепломассопотока на дне может быть обусловлено накоплением терригенного и моренного материала, который экранирует или затушёвывает эффект проявления зон разгрузки флюидов в придонный слой. Впрочем, принимая во внимание наличие современных гидротерм на Шпицбергене, на суше (о них будет сказано дальше), нельзя исключить, вероятно, и того, что признаки субаквальной разгрузки пока просто не обнаружены. Для решения вопроса о степени выноса глубинного материала целесообразно проведение гидрохимического опробования придонных слоев с целью анализа индикаторов мантийного тепломассопереноса (3Не/4Не и др.).

Рис. 6. 2D-температурные профили (°С) через желоб Орла (Стурё)

Рис. 7. 3D-диаграмма: изотермические поверхности (границы) в желобе Орла (Стурё): 140 °C – катагенеза, 570 °C – точки Кюри, 1200 °C – солидуса

4. Обсуждение результатов: желоб Орла (Стурё) в системе структур внешней зоны шельфа Баренцева моря

Морфология желоба Орла (Стурё), а также полученные впервые для этой структуры геотермические данные показывают, что желоб имеет тектоническую природу. Это, скорее всего, рифт, затрагивающий земную кору на всю ее мощность и находящийся сейчас в активной фазе развития.

Полученные данные выглядят еще значительнее, если посмотреть на них в контексте более общей проблемы деструкции края континента (Свальбардской, Северо-Баренцевоморской окраины) и на фоне других относящихся к этой проблеме явлений.

Для анализа этого вопроса особое значение, в совокупности с результатами геотермических исследований, имеют также следующие группы данных.

Во внешней зоне шельфа Баренцева моря, кроме желоба Орла (Стурё), развита система желобов (или трогов), выраженных в рельефе дна. Они ориентированы меридионально, ортогонально к краю шельфа и углубляются (раскрываются) по направлению к континентальному склону. Это хорошо известные желоба Воронина, Святая Анна, Франц-Виктория (напомним о точках с аномально высокими значениями теплового потока в его пределах, о которых говорилось выше), а также менее крупные структуры – желоба Британский канал во внутренней части архипелага Земли Франца Иосифа и Хинлопен в архипелаге Шпицберген. Несмотря на то, что перечисленные желоба давно известны, единодушия в понимании их природы до сих пор не достигнуто: их считают эрозионными (в том числе эрозионно-экзарационными, возникшими за счет выпахивания ледником) или (в последнее время чаще) тектоническими образованиями типа грабенов или рифтов ( Богданов, 2004; Мусатов, 2004; и др. ) (вариант, по ( Мусатов, 1996 ): тектоническое происхождение, подчеркнутое эрозионно-экзарационными процссами).

Желоб Орла (Стурё) занимает в этом ряду западное положение, если и не крайнее западное, то близкое к нему. От широких и протяженных желобов, перечисленных выше, он отличается значительно меньшими размерами в плане, и по своим морфологическим характеристикам близок к структурам приблизительно такого же масштаба, наблюдаемым на островах архипелага Шпицберген, или, если говорить точнее, создающим каркас современной тектонической структуры в северной половине о-ва Западный Шпицберген. Имеются в виду, прежде всего, зоны разрывов и грабены субмеридионального простирания на суше и продолжающие их фьорды (с запада на восток: система фьордов Бокк-Фьорд и Вуд-Фьорд, Вейде-Фьорд, а также северная часть пролива Хинлопен, отделяющего о. Западный Шпицберген от о-ва Северо-Восточная Земля). Их продолжение в море, в районе к северу от побережья острова, из-за тяжелых условий мореплавания почти не изучено, но похоже, что они, аналогично желобу Орла (Стурё), выходят в область шельфа и, возможно, континентального склона. На карте мощности осадочного чехла, построенной по магнитным данным ( Лихачев и др., 2003 ), на площади к северу от Шпицбергена, приблизительно до широты 820, т. е. с выходом уже на борт котловины Нансена, просматривается, правда с расплывчатыми очертаниями, меридиональная ориентировка отрицательных структур.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: