Коллектив авторов - Строение и история развития литосферы

- Название:Строение и история развития литосферы

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент «Паулсен»47e14675-3746-11e4-be59-002590591dd6

- Год:2010

- Город:Москва

- ISBN:978-5-98797-043-0

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Коллектив авторов - Строение и история развития литосферы краткое содержание

В данном – четвертом томе Трудов Международного Полярного Года (МПГ 2007/2008) отражены результаты исследований, выполненных в России, в рамках направления «Геологическая история и литосфера полярных районов».

Строение и история развития литосферы - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Пенвельвеемское поднятие расположено в восточной части ЮАС (рис. 5), где слагающие его автохтонные и аллохтонные комплексы погружаются под пологозалегающие вулканогенно-осадочные образования Охотско-Чукотского вулканогенного комплекса. Автохтон сложен терригенными породами, имеющими сходство с триасовыми отложениями чехла Чукотского микроконтинента и верхнеюрско-нижнемеловыми полимиктовыми отложениями Турбидитового комплекса. Аллохтон состоит из двух частей, ограниченных надвигами северной вергентности (рис. 4). Складчато-надвиговая структура с угловым несогласием перекрыта эффузивами альба-сеномана.

В пределах Пенвельвеемского сегмента реконструируется сложная складчато-надвиговая структура. Здесь выделяются элементы структур северной и южной вергентности. В пользу надвигового (покровного) стиля тектоники Пенвельвеемского сегмента свидетельствует факт пространственного совмещения разрезов, свойственных Алазейско-Олойской складчатой системе и разрезов, типичных для ЮАС.

Отложения автохтона представлены туфотерригенными и полимиктовыми турбидитами. Для верхней юры характерно тонкое ритмичное переслаивание туфопесчаников, туфоалевролитов и туфоаргиллитов, содержащих горизонты туфосилицитов. Это достаточно глубоководные отложения. Нижнемеловые отложения представлены проксимальным полимиктовым флишем берриас-валанжина. Выше залегают более мелководные отложения, состоящие из многометровых пластов и пачек полимиктовых песчаников с текстурами волнистой и косой слоистости, хорошо развитыми гиероглифами и пачек ритмичного переслаивания песчаников и алевролитов готерив-барремского возраста.

Нижняя часть аллохтона состоит из чешуй, сложенных породами базальт-кремнистой ассоциации и турбидитами, сходными с гремучинским комплексом. Выше расположены габбро, плагиограниты и зеленые сланцы. Габбро и плагиограниты по составу близки с палеозойским Вургувеемским офиолитовым массивом, расположенным на границе ЮАС и Яракваамского террейна.

Верхняя часть аллохтона представляет собой антиформу, крылья которой сложены юрско-валанжинскими, а ядро – позднетриасовыми вулканогенно-терригенными образованиями, типичными для островодужных разрезов Яракваамского террейна Алазейско-Олойского складчатой зоны. Верхнетриасовые, юрские и валанжинские отложения содержат разнообразную фауну.

4. Внутренняя структура

Первые детальные структурные наблюдения в пределах ЮАС были сделаны Б. А. Натальиным ( Натальин, 1984 ), который выделил в пределах Стадухинского сегмента разновозрастные надвиговые и сдвиговые деформации. Структурные наблюдения авторов данной статьи были проведены в трех перечисленных выше сегментах и позволили выделить четыре этапа тектонических деформаций.

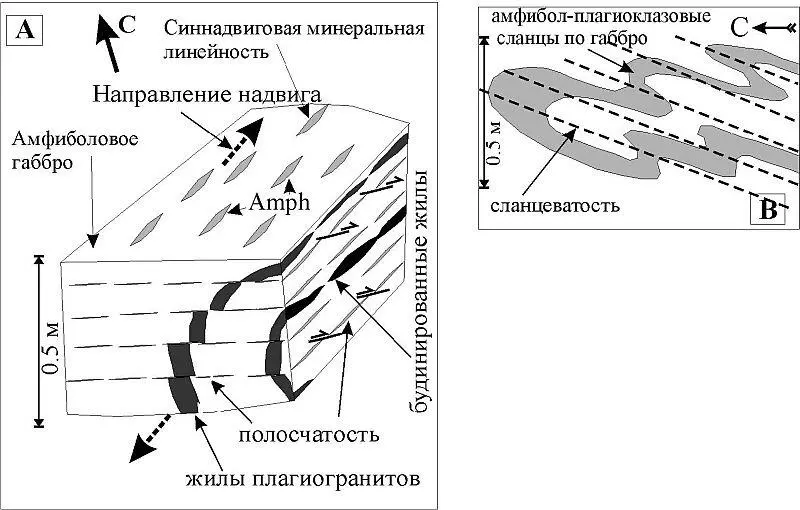

Деформации первого этапа зафиксированы в габброидах Вургувеемских офиолитов (рис. 6). Они представлены изоклинальными складками F1, которые приурочены к зонам динамометаморфизма и фиксируются в апогаббровых амфиболовых кристаллических сланцах (рис. 6В). Оси складок ориентированы субширотно. Тектонический транспорт был направлен с юга на север. На рисунке 6А показаны деформации жил плагиогранитов, сопровождавшие этот транспорт. Поскольку плагиограниты имеют позднепалеозойский возраст ( Палымский, Палымская, 1975 ), эти деформации имели место позднее. Возможно, они произошли в результате аккреции Алучинских офиолитов, которая маркируется трансгрессивным залеганием верхнетриасовых конгломератов.

Рис. 6. Примеры деформаций первого этапа в габброидах Вургувеемского массива. А – будинаж жил плагиогранитов и минеральная линейность в метагаббро, обусловленные тектоническим транспортом северной вергентности. Б – изоклинальные складки в амфибол-плагиоклазовых сланцах по габброидам, минеральная сланцеватость параллельна осевым плоскостям складок.

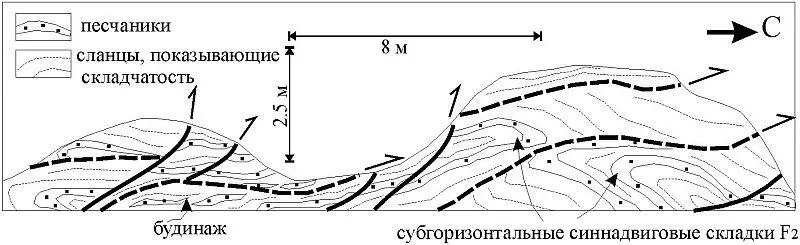

Деформации второго этапа. В аккреционном меланже, верхнетриасовом терригенном комплексе и в верхнеюрско-нижнемеловых турбидитах развиты напряженные, в том числе изоклинальные складки (рис. 7) северной вергентности и кренуляционный кливаж осевой плоскости. Кливаж интенсивно деформирован. Их осевые поверхности круто погружаются на юг. Еще более интенсивные деформации отмечаются в зонах динамометаморфизма вплоть до формирования структур пластических C-S тектонитов. Деформации второго этапа могут быть связаны с субмеридиональным сжатием. Нижний возрастной предел описываемых деформаций определяется тем, что они затрагивают верхнеюрско-валанжинские породы и терригенный меланж раннемелового возраста. Эти деформации могли быть связаны с ранним этапом коллизии.

Рис. 7. Примеры складчато-надвиговых деформаций второго этапа в верхнеюрско-нижнемеловых отложениях.

Деформации третьего этапа распространены в ЮАС и ее ближайшем обрамлении. Характерны складки и надвиги южной вергентности (рис. 8А). Во многих местах они затушевывают деформации второго этапа. Природа этих деформаций неясна и по времени они близки или происходили одновременно с субвертикальными правыми сдвигами субширотного и запад-северо-западного простирания. Для сдвиговых деформаций характерны конические складки слоистости и раннего кливажа преимущественно с субвертикальными осями (рис. 8, стереограммы Б, В, Г, нижняя полусфера). Оси будин ориентированы преимущественно субвертикально (рис. 8, стереограмма Г). Чрезвычайно широко распространены правосдвиговые C-S структуры. Z-образные будины с субвертикальной длинной осью фиксируются на всех масштабных уровнях. Это иллюстрируется Z-образной формой массива Вургувеемских офиолитов (рис. 9). Верхний возрастной предел проявления деформаций правых сдвигов определяется тем, что они фиксируются в породах верхнеюрско-нижнемелового турбидитового комплекса.

Деформации четвертого этапа связаны с субширотными хрупкими левыми сдвигами, которые зачастую наследуют более ранние поверхности сместителей. К зонам левых сдвигов приурочены напряженные конические складки с субвертикальными осями. Мощность зон интенсивных дислокаций составляет первые десятки метров. В доменах между этими зонами деформации проявлены в виде флексурных изгибов слоев и разряженной системы трещин отрыва.

Левые сдвиги деформируют альб-сеноманские породы ОЧВП. С ними сопряжены сдвиго-сбросы северо-северо-восточного простирания, к которым приурочены пояса верхнемеловых даек. Эта система разломов на отдельных участках определяет положение гидросети, а к их пересечениям приурочены четвертичные депрессии ромбовидной формы.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: