Коллектив авторов - Строение и история развития литосферы

- Название:Строение и история развития литосферы

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент «Паулсен»47e14675-3746-11e4-be59-002590591dd6

- Год:2010

- Город:Москва

- ISBN:978-5-98797-043-0

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Коллектив авторов - Строение и история развития литосферы краткое содержание

В данном – четвертом томе Трудов Международного Полярного Года (МПГ 2007/2008) отражены результаты исследований, выполненных в России, в рамках направления «Геологическая история и литосфера полярных районов».

Строение и история развития литосферы - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

5. Тектоническая история

Новые данные о возрасте офиолитов и пелагических базальт-кремнистых ассоциаций ЮАС и Алазейско-Олойской складчатой системы свидетельствуют о существовании палеозое и мезозое Прото-Арктического океанического бассейна. Этот бассейн разделял Сибирский и Северо-Американский континенты. Время заложения и ранняя история этого бассейна неизвестны. На существование океанического бассейна в позднем палеозое указывают Алучинские и Вургувеемские офиолиты, возраст метаморфизма которых 312,2±11,1 млн. лет (Бондаренко и др., 2003) и плагиогранитов 320 (Ar-Ar метод, Кораго, 2000) и 252, 207 и 147–179 млн. лет (K-Ar метод, Палымская, Палымский, 1975). Роговая обманка в диабазах и габбро-диабазах дайкового комплекса Алучинского массива датируется соответственно 226.6±10,5 и 220±3.9 млн. лет ( Бондаренко и др., 2003 ). Формирование дайкового комплекса в обстановке задугового спрединга свидетельствует о существовании в это время зоны перехода континента – океан западно-тихоокеанского типа. Наиболее молодыми пелагическими осадками являются кремни байос-киммериджа, которые ассоциируют с океаническими базальтами ( Sokolov et al., 2002 ).

В палеозое Прото-Арктический бассейн через Таймыр мог быть связан с Палеоуральским океаном. В позднем палеозое закрылся Полярно-Уральский океан. Тогда же, вследствие коллизии Сибири и Карского микроконтинента, перестал существовать Таймырский бассейн ( Верниковский, 1996 ).

Относительно восточного продолжения океанического бассейна существуют разные точки зрения. Большинство исследователей ( Парфенов, 1984; Зоненшайн ид р., 1990; Тильман, Богданов, 1992 ) считают его заливом Палео-Пацифики. Авторы данной статьи предполагают, что, начиная, по крайней мере, с позднего палеозоя, конвергентная граница отделяла Прото-Арктический бассейн от Северо-Западной Пацифики ( Соколов и др., 1997 ). Вдоль конвергентной границы располагались энсиматические островные дуги, Одним из примеров является Яракваамский террейн, где надсубдукционные габброиды Вургувеемского массива пространственно связаны с островодужными образваниями раннекаменноугольного и пермского возрастов.

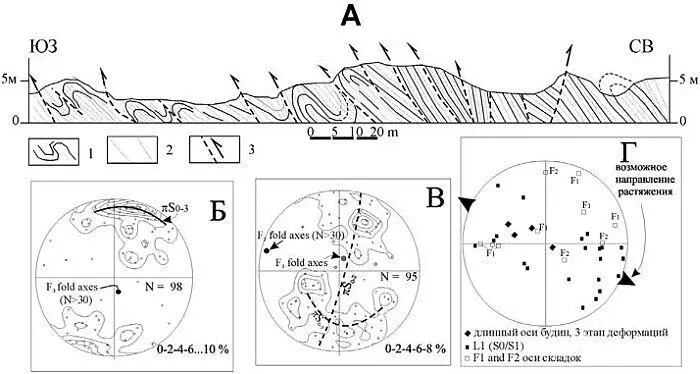

Рис. 8. Примеры деформаций 3-его этапа. А – Южной вергентности изоклинальные складки и надвиги в триасовых отложениях Стадухинского сегмента. 1 – слоистость и полосатость; 2 – кливаж осевой плоскости; 3 – разломы. Б – положение полюсов деформированного древнего кливажа в верхнетриасовых и верхнеюрских породах (конические складки F3). В – полюса слоистости в верхнетриасовых и верхнеюрских породах, показывающие 2 этапа деформаций: S0-2 – пояс полюсов цилиндрических надвиговых складок 2-го этапа деформаций; S0-3 – пояс полюсов для более поздних конических складок с субвертикальными осями 3-го этапа сдвиговых деформаций. Г – ориентация осей складок и длинных осей будин.

Широкое проявление в позднем палеозое – раннем мезозое островодужного магматизма в Алазейско-Олойской складчатой системе, следы тектонических деформаций в офиолитах хр. Черского ( Оксман, 2000 ) и доколлизионные деформации Вургувеемского массива свидетельствуют о сокращении площади этого бассейна. В предпозднетриасовое время произошла амальгамация островодужных (Яракваамский, Алучинский, Алазейский и др.) террейнов. Об этом свидетельствуют конгломераты верхнего триаса несогласно залегающие на офиолитах и содержащие их обломки. На новообразованном гетерогенном фундаменте заложилась Алазейско-Олойская островная дуга (поздний триас – нижняя юра), которая обрамляла с юга (в современных координатах) Прото-Арктический океанический бассейн. Появление дайковых серий в Алучинских офиолитах в обстановке задугового растяжения свидетельствует о существенных тектонических перестройках в структурах, связанных с конвергентной границей.

Анализ палеомагнитных данных, выполненный А.Н. Диденко ( Соколов и др., 1997 ), показывает, что террейны Колымской петли располагались в едином мегаблоке с Сибирской плитой, начиная, по крайней мере, со среднего девона. До средней юры эти террейны не имели жестких связей с Сибирью, но испытываемые ими движения имели близкие кинематические параметры. В постсреднеюрское время указанные блоки вошли в состав Евразийской плиты. По геологическим данным в среднеюрское время произошла амальгамация террейнов Колымской петли в единый Омолонский супертеррейн ( Парфенов и др., 1993 ) и обдукция офиолитов в хр. Черского ( Оксман, 2000 ).

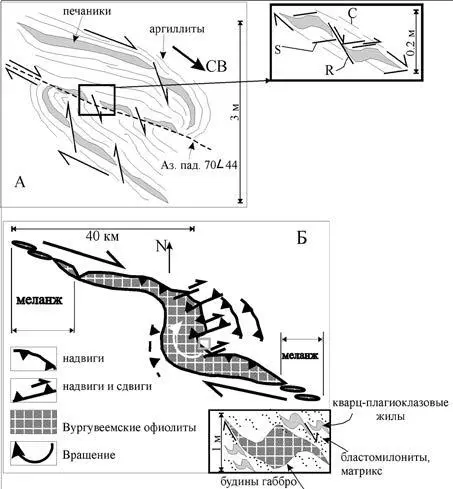

Рис. 9. Примеры правосторонних сдвигов 3-го этапа деформаций. А – в мезозойских отложениях Южно-Анюйской сутуры. На врезке показаны C-S тектониты. R и S – структуры риделя, C – поверхности смещений. Б – Характер деформаций Вургувеемского массива офиолитов.

Вдоль новообразованного края Азиатского континента в поздней юре закладываются новые конвергентные границы. На границе с Пацификой на гетерогенном фундаменте возникла Удско-Мургальская конвергентная граница ( Соколов и др., 1997, 1998 ), которая по геологическим данным прослеживается в южную часть Чукотского полуострова ( Морозов, 2001 ) и на Южную Аляску ( Togiak terrane, Decker and others, 1994 ). Эта конвергентная граница отделяла Южно-Анюйский бассейн от Пацифики.

В поздней юре – раннем мелу на границе Азиатского континента с Южно-Анюйским бассейном образовалась Святоносско-Олойская островная дуга ( Натапов, Сурмилова, 1988 ), частью которой является Вукваамский островодужный разрез. В оксфорд-киммеридже действовала энсиматическая Кульполнейская островная дуга. Можно предполагать, что в это время океаническая кора Южно-Анюйского бассейна активно поглащалась, что привело к быстрому его закрытию. Начиная с волжского времени океанический бассейн заполнялся терригенными отложениями с большим количеством турбидитов. Столкновение Чукотки и Евразии завершилось в конце раннего мела, что совпадает по времени с началом спрединга в Канадском бассейне ( Embry, Dixon, 1990; Grantz et al., 1990 ). После коллизии к северу от ЮАС образовалась Нутесынская, а к югу – Айнахкургенская орогенные впадины, выполненные вулканогенно-осадочными отложениями апт-альбского возраста. Здесь следует подчеркнуть, что синхронность тектонических событий растяжения и спрединга в Амеразийском бассейне с коллизионными событиями, деформациями и перестройками структурного и седиментационного планов в ЮАС.

Рис. 10. Палеогеодинамический профиль для поздней юры-раннего мела. 1–3 – континентальная кора: 1 – Северо-Азиатского континента; 2 – Северо-Американского континента; 3 – аккреционная кора Верхояно-Колымской складчатой области; 4 – океаническая литосфера; 5 – окраинно-континетальный вулканический пояс; 6 – энсимтаическая дуга; 7 – аккреционная призма.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: