Коллектив авторов - Строение и история развития литосферы

- Название:Строение и история развития литосферы

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент «Паулсен»47e14675-3746-11e4-be59-002590591dd6

- Год:2010

- Город:Москва

- ISBN:978-5-98797-043-0

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Коллектив авторов - Строение и история развития литосферы краткое содержание

В данном – четвертом томе Трудов Международного Полярного Года (МПГ 2007/2008) отражены результаты исследований, выполненных в России, в рамках направления «Геологическая история и литосфера полярных районов».

Строение и история развития литосферы - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

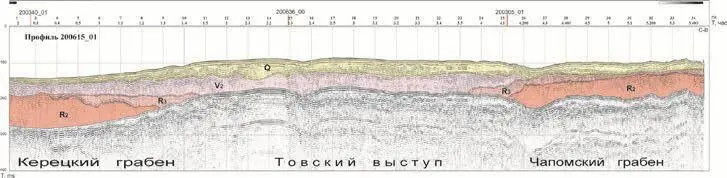

Рис. 4. Фрагмент сейсмогеологического разреза по профилю 200615 НСАП, секущий Керецкий и Чапомский грабены и разделяющий их Товский выступ. Положение профиля см. на рис. 2.

Как было отмечено, большинство рифтогенных разломов постоянно подновлялись в процессе углубления трогов. Это характерно также и для неотектонического этапа, что выражается в резком изменении мощностей современных осадков на сейсмоакустических профилях ( Шлыкова, Тарасов, 2006 ). Активизированные разломы отчетливо выражены в рельефе морского дна и образуют единый структурный ансамбль с главными разломами, контролирующими продолжение Чапомского грабена на побережье Кольского полуострова. Таким образом, по ряду признаков структурное единство отдельных фрагментов трога, выявленных на сейсмопрофилях, не вызывает сомнений. Со стороны Зимнего берега Белого моря к зафиксированному сейсмическим профилем продолжению Чапомского грабена подходит, как уже отмечалось, хорошо выраженное в рельефе кристаллического фундамента западное ответвление Лешуконского грабена в виде довольно узкого, но протяженного желоба (Падунского грабена).

Таким образом, согласно новым данным Чапомский грабен протягивается в юго-восточном направлении на расстояние около 200 км через пролив Горло до кулисообразного сочленения его с Лешуконским грабеном, представляя собой фактически один из сегментов Лешуконского палеорифта. С юго-запада Чапомский грабен ограничивает Товский выступ, отделяющий его от Керецкого грабена, а с северо-востока он ограничен Терской ступенью, переходящей севернее в Кулойский выступ. На Кольском полуострове, который представляет собой высоко поднятый блок фундамента платформы, обнажается всего лишь северо-западная оконечность грабена и, вероятно, верхняя часть разреза его выполнения. Чтобы подчеркнуть единство этой палеорифтовой зоны, имеет смысл называть ее «Чапомо-Лешуконским палеорифтом» в отличие от традиционного «Керецко-Лешуконского». Тем более, что Керецкий грабен, переходящий к юго-востоку в Пинежский грабен (см. рис. 2, 3), как оказалось, никак не соприкасается с Лешуконским, т. к. отделен от него Товским выступом кристаллического фундамента, представляющего собой узкую (20–30 км) гряду, вытянутую от юго-восточного побережья Кольского полуострова примерно на 450 км в юго-восточном направлении. Кулисообразное расположение рифтогенных впадин Чапомо-Лешуконского палеорифта, сама форма собственно Лешуконской и Азопольской впадин близкая к пул-апарту (pull-apart), предполагает их заложение и развитие в режиме транстенсии с элементами правостороннего сдвига вдоль крутых северо-восточных бортов грабенов. Такой режим, как отмечает Ю.Г. Леонов (2001), лучше всего согласуется с действием внешних сил, т. е. с пассивным рифтингом. Этот режим мог возникнуть при вращении древней континентальной плиты Балтика против часовой стрелки во время распада суперконтинента Палеопангея на рубеже среднего и позднего рифея ( Балуев, 2006 ), когда северо-восточная (в современных румбах) пассивная окраина Балтики испытывала косое растяжение.

Подводя итог, следует подчеркнуть, что палеорифтовая система Белого моря, простирающаяся вдоль края ВЕП, согласно новым данным состоит из четырех субпараллельных рифтовых зон (ветвей): Онежско-Кандалакшской (Кандалакшско-Двинской), Керецко-Пинежской, Чапомо-Лешуконской и Понойско-Мезенской (Баренцевоморской), разделенных соответственно Архангельским, Товским и Кулойско-Мезенским выступами кристаллического фундамента (см. рис. 1, 2 а).

2. Тектоника Онежско-Кандалакшского палеорифта

Онежско-Кандалакшский палеорифт входит в состав рифтовой системы Белого моря, протягивающейся вдоль северо-восточного края ВЕП и сформировавшейся в условиях горизонтального растяжения края континентальной плиты в среднем-позднем рифее. Палеорифт по своему строению делится на три основных сегмента: Кандалакшский грабен в акватории Белого моря, Центральную и Онежскую впадины ( Константиновский, 1977 ) и ряд менее крупных впадин (рис. 5). Сегменты палеорифта представляют собой полуграбены с переменной полярностью, разделенные перемычками, представляющими собой выступы кристаллического фундамента.

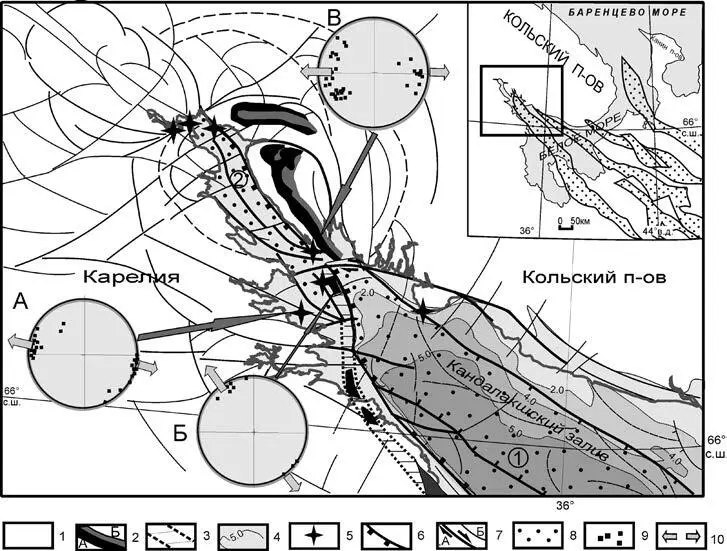

Рис. 5. Тектоническая схема северо-западной части Онежско-Кандалакшского палеорифта. 1 – раннедокембрийские нерасчлененные образования Балтийского щита; 2 – Колвицкий массив (2,45 млрд. лет) и его аналоги: А – анортозиты, Б – эклогитоподобные породы; 3 – предполагаемая зона трассирования глубинных образований вдоль главного сброса палеорифта; 4 – синрифтовые терригенные образования среднего рифея и их мощность в км; 5 – поля щелочных даек девонского возраста; 6 – сбросы, 7 – сдвиги (А) и прочие разломы (Б); 8 – площадь развития современных грабенов; 9 – положение полюсов плоскостей даек на стереограмме (нижняя полусфера); 10 – ориентировка осей тектонических напряжений растяжения в момент внедрения даек. Стереограммы полей щелочных даек: А – Кузокоцкого, Б – Средних Луд, В – Качинного. Цифры в кружках – грабены: 1 – Кандалакшский, 2 – Колвицкий. На врезке – положение участка тектонической схемы в системе палеорифтов Белого моря.

На северо-западном окончании Кандалакшской впадины расположен еще один относительно небольшой сегмент рифтовой структуры протяженностью около 80 км – Колвицкий ( Балуев и др., 2000 ), также отделенный от основного грабена косой межвпадинной перемычкой, выраженной подводной грядой кристаллического фундамента, выступающего местами над водной поверхностью в виде островов Средние Луды. Этот сегмент представляет собой мелководную (до 70 м) северо-западную часть Кандалакшского залива с многочисленными островками, сложенными породами кристаллического фундамента.

Онежско-Кандалакшский палеорифт пережил активизацию в палеозое, когда широкое развитие получил щелочной магматизм, и в конце кайнозоя, когда образовался современный бассейн Белого моря. Формирование бассейна Белого моря имело структурно-тектоническую предопределенность, т. к. впадина современного Кандалакшского залива Белого моря наследует и возрождает рифейский грабен, о чем свидетельствуют активные опускания Кандалакшского грабена в новейшее время, сопровождаемые возрождением большинства разломов и проявлением вдоль них многочисленных очагов землетрясений.

По данным последних сейсмических исследований в акватории Белого моря, мощность рифейских отложений в пределах Кандалакшского грабена оказалась больше фактически в 2–2,5 раза, чем предполагалось ранее, и достигает порядка 8 км ( Журавлев, 2007 ), однако ареал их распространения был установлен недостаточно точно. Так, на геологических картах последнего поколения ( Государственная…, 2004 ) в Кандалакшском заливе на островах архипелага Средние Луды и к северо-западу от них, в пределах молодого (позднекайнозойского) Колвицкого грабена, показаны рифейские отложения, что не соответствует действительности.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: