Коллектив авторов - Строение и история развития литосферы

- Название:Строение и история развития литосферы

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент «Паулсен»47e14675-3746-11e4-be59-002590591dd6

- Год:2010

- Город:Москва

- ISBN:978-5-98797-043-0

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Коллектив авторов - Строение и история развития литосферы краткое содержание

В данном – четвертом томе Трудов Международного Полярного Года (МПГ 2007/2008) отражены результаты исследований, выполненных в России, в рамках направления «Геологическая история и литосфера полярных районов».

Строение и история развития литосферы - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

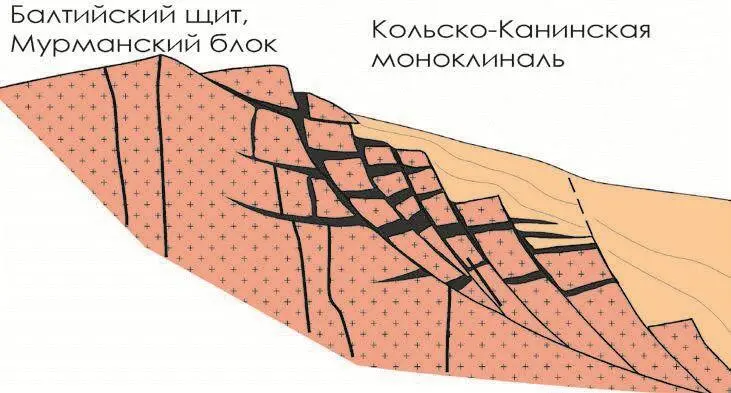

Рис. 9. Принципиальная модель формирования комплекса долеритовых даек и силлов в борту развивающегося грабена.

4. Новые данные по тектонике Свальбарда (Шпицбергена)

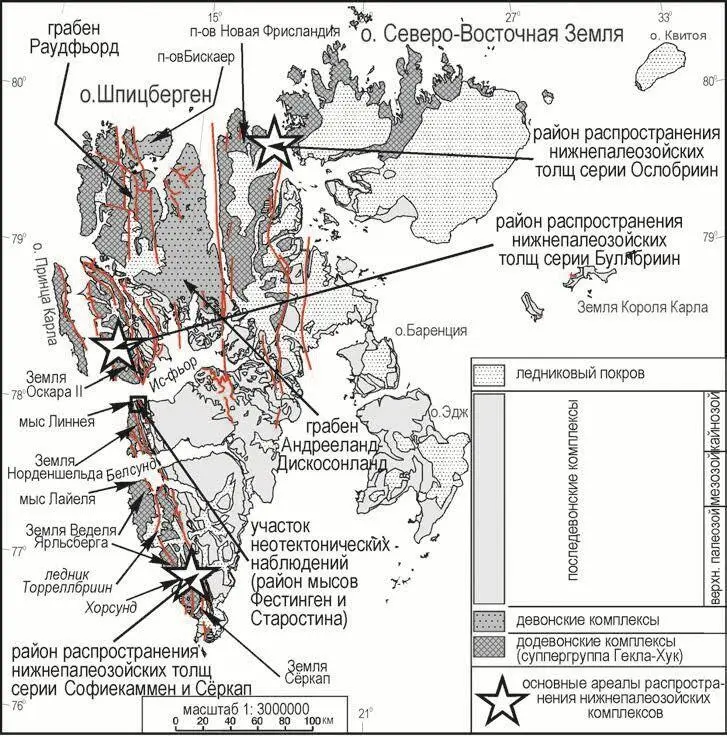

Архипелаг Свальбард (о. Шпицберген и рядом расположенные крупные и мелкие острова) находится на крайнем северо-западе Баренцева моря. На островах архипелага Свальбард все додевонские образования традиционно трактуются как каледонский фундамент и объединяются в супергруппу Гекла Хук ( Харланд; 1964; Harland, 1959, 1972, 1997; H arland et al., 1993; Harland, Wilson, 1956; Kulling, 1934 ). Наиболее крупные выступы комплексов супергруппы Гекла Хук располагаются на о. Шпицберген, где они почти непрерывной полосой прослеживаются вдоль его западного побережья и на п-ове Новая Фрисландия. Кроме того, этими образованиями сложен о. Принца Карла, расположенный невдалеке от западного побережья Шпицбергена, а также значительная часть о. Северо-Восточная Земля и рядом расположенных мелких островов (рис. 10). На основании выявленных особенностей строения комплексов в составе супергруппы Гекла Хук выделено большое количество серий (групп), свит (формаций) и более дробных регионально-геологических подразделений.

Рис. 10. Принципиальная схема строения архипелага Свальбард, по Dallman et al., 1999, с упрощениями и изменениями.

Более высокие части разреза представлены комплексами, традиционно коррелируемыми с «формацией древнего красного песчаника» (Old Red Stones Formation или ORS Fm.) и выполняющими на Шпицбергене несколько субмеридианально ориентированных грабеновых структур – грабен Андрееланд-Диксонланд (Andreeland-Dicksonland Graben) и грабен Раудфьорден (Raudfjorden Graben) (рис. 10). Этот комплекс по стилю строения и возрасту аналогичен выполнению грабеновых структур, расположенных в других регионах, где они являются индикаторами рифтогенных обстановок. К таким структурам относятся грабен Осло ( Хольтедаль, 1957 ) и грабеновые структуры, расположенные в регионах, значительно удаленных от скандинавских каледонид, таких, как, например, Печорская плита, острова Новой и Северной Земли ( Зоненшайн и др., 1990 ).

Широко распространенные на Свальбарде (центральная и южная часть Шпицбергена, о. Баренция и о. Енджоя, ЮЗ часть о. Северо-Восточная Земля, острова Земли короля Карла) последевонские образования представлены слоистыми комплексами платформенного типа. Эти образования дислоцированы незначительно, за исключением районов, приближенных к западному побережью о. Шпицберген, где позднепалеозойские и мезозойские толщи интенсивно перемяты. Этот пояс вошел в литературу под названием Западно-Шпицбергенского третичного складчато-надвигового пояса (см. например, Berg, Grogan, 2003 и ссылки там). Однако существуют весьма убедительные доказательства того, что основной этап дислокаций в пределах пояса предшествовал времени накопления кайнозойской части этого осадочного комплекса – см. обзор этой проблемы в работе ( Гусев, 1999 ). На этом основании мы предпочитаем именовать его Западно-Шпицбергенским складчато-надвиговым поясом, без уточнения его возраста в названии.

В разрез верхней части супергруппы Гекла Хук – додевонского фундамента (структурного основания) Свальбарда – традиционно включаются толщи вендского и раннепалеозойского возраста ( Красильщиков, 1973; Харланд, 1964; Harland, 1959, 1972, 1997; Harland et al., 1993; Harland, Wilson, 1956; Kulling, 1934 ). Например: позднедокембрийские тиллиты серии Полярисбриин, а также преимущественно карбонатные толщи раннепалеозойской серии Ослобриин (северо-восток п-ова Новая Фрисландия и восток о. Северо-Восточная Земля); позднедокембрийские тиллиты группы мыса Лайеля и их возрастные аналоги – филлиты свиты Госхамна, а также терригенно-карбонатные толщи раннепалеозойской серии Софиекаммен (Земля Веделя Ярльсберга, ЮЗ Шпицберген).

Очевидно, что именно совместное включение позднедокембрийских и нижнепалеозойских стратифицированных комплексов Свальбарда в состав верхней части супергруппы Гекла Хук способствовало тому, что вплоть до настоящего времени без должного на то обоснования полагается, что верхнедокембрийские и нижнепалеозойские стратиграфические последовательности связаны между собой постепенным переходом, т. е. верхний докембрий и нижний палеозой соотносятся между собой без стратиграфического перерыва и несогласия ( Gee, Tebenkov, 2004; Gee, 2005 и др. ). Кроме того, на этом же основании, еще начиная с ранних работ Б. Харланда, К. Вильсона ( Harland, 1956, Harland, Wilson, 1956 и др. ) и других исследователей и вплоть до настоящего времени, многие исследователи ( Gee, 2005; Gee, Tebenkov, 2004; Harland, 1997 ), утверждают, что верхнедокембрийские и нижнепалеозойские образования Свальбарда аналогичны одновозрастным комплексам каледонид Западной Гренландии. Это позволяет им рассматривать в целом древние комплексы и структуры Свальбарда как северо-восточное продолжение скандинавских каледонид. При этом подчеркивается, что на Шпицбергене не проявилась или почти не проявилась тиманская орогения ( Gee, Tebenkov, 2004 ), и в палеотектоническом смысле верхнедокембрийские и нижнепалеозойские комплексы и структуры Шпицбергена считаются фрагментами Лаврентии.

Однако нижнепалеозойские комплексы Свальбарда по характеру своего строения (состав, мощности, степень метаморфических преобразований) ничем принципиально не отличаются от комплексов, слагающих чехлы платформенных областей. Это весьма существенно отличает их от распространенных в пределах архипелага позднедокембрийских образований. В отличие от маломощных раннепалеозойских терригенно-карбонатных толщ платформенного типа позднедокембрийские образования представлены здесь, в числе прочего, – вулканогенными и вулканогенно-осадочными породами, гранитоидами, габброидами и ультрабазитами (офиолитами), преобразованными местами в условиях эпидот-амфиболитовой, амфиболитовой и даже эклогитовой фаций метаморфизма.

Необходимо отметить, что нижнепалеозойские образования на Свальбарде пользуются существенно меньшим распространением, чем позднедокембрийские комплексы. Нижний палеозой известен лишь в трех его районах (рис. 10): 1) на ЮЗ Шпицбергена – Земля Сёркапп и юг Земли Веделя Ярльсберга (серия Сёркапп и серия Софиекаммен, соответственно); 2) в средней части западного побережья Шпицбергена – Земля Оскара-II (серия Буллбриин); 3) на СВ Свальбарда – северо-восток п-ова Новая Фрисландия, северо-запад о. Северо-Восточная Земля и на мелких островах в заливе Мурчисона и в проливе Хинлоппенстрит (серия Ослобриин). Недавно на примере всех трех районов развития нижнепалеозойских образований на Свальбарде было показано, что они залегают на подстилающем их позднем докембрии с перерывом и несогласием ( Кузнецов и др., 2009, Кузнецов, 2009 б, в ). Далее будет показано, что, в отличие от устоявшихся представлений, нижнепалеозойские и позднедокембрийские образования Свальбарда разделены также и структурным несогласием.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: