Коллектив авторов - Строение и история развития литосферы

- Название:Строение и история развития литосферы

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент «Паулсен»47e14675-3746-11e4-be59-002590591dd6

- Год:2010

- Город:Москва

- ISBN:978-5-98797-043-0

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Коллектив авторов - Строение и история развития литосферы краткое содержание

В данном – четвертом томе Трудов Международного Полярного Года (МПГ 2007/2008) отражены результаты исследований, выполненных в России, в рамках направления «Геологическая история и литосфера полярных районов».

Строение и история развития литосферы - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

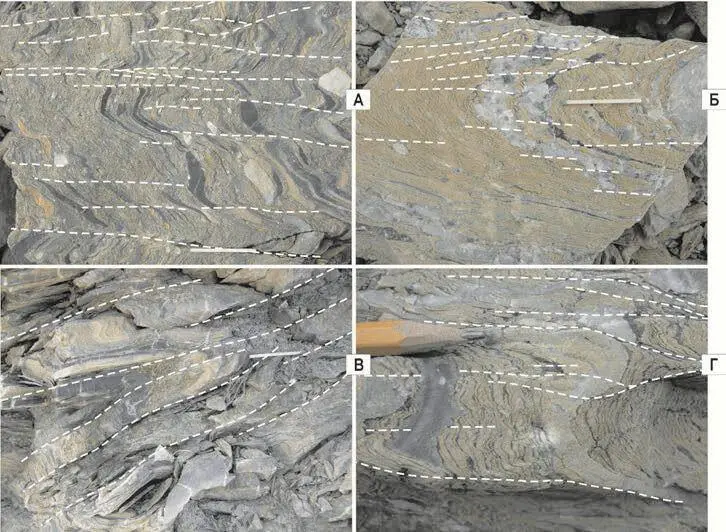

Рис. 21. Примеры пересечения поверхностями позднего кливажа S2 (белый пунктир) замков изоклинальных (А, Б и В) и асимметричных (Г) складок (F2), в которые смята полосчатость S1 (ранний «кливаж») пород толщи мыса Лайеля.

В дополнение к этому отметим, что ранее проведенное изучение геометрических параметров удлиненных (растянутых) галек из конгломератов толщи мыса Лайеля ( Bjоrnerud et al., 1991 ) и результаты статистической обработки массовых замеров длинных и коротких осей деформированных кластов показали, что направление преимущественного их удлинения ориентированно в направлении северо-запад – юго-восток. Учитывая это, а также то, что, как уже было отмечено выше, крылья синклинория мыса Лайеля осложнены многочисленными более мелкими асимметричными складками северо-восточной вергентности с преобладающим погружением шарниров в северо-западных румбах, можно заключить, что формирование структуры верхнедокембрийских комплексов этой части Шпицбергена произошло в условиях сжатия в направлении юго-запад – северо-восток, при северо-восточном направлении тектонического транспорта.

Таким образом, все эти наблюдения и основанные на них построения позволяют прийти к выводу о том, что толща мыса Лайеля представляет собой сложно дислоцированный комплекс пород. В нем отмечены несколько (не менее двух) разновозрастных мезоструктурных парагенезов, каждый из которых проявлен образованием каскадов разномасштабных изоклинальных складок, сопровождающихся кливажем осевой плоскости, деформаций – удлинением, расплющиванием и зигзагообразными деформациями обломков. Это заставляет, с одной стороны, отказаться от известных представлений, отраженных на геологической карте (м-ба 1:100 000) и описанных в объяснительной записке к ней ( Dallmann et al., 1990 ), и показывающих простое строение толщи мыса Лайела и «синклинорное» строение основного ареала ее распространения (синклинория мыса Лайеля). С другой стороны, это позволяет заключить, что (1) оценки мощности (до 9 км) тиллоидной толщи мыса Лайеля в традиционном «синклинорном» понимании структуры чрезвычайно завышены; (2) в действительности «толща» мыса Лайеля представляет собой сложноустроенный пакет разномасштабных (в том числе и крупноамплитудных) изоклиналей, который дислоцирован в крупную негативную складку – синформу северо-западного простирания.

4.1.3. Общие замечания о структуре верхнедокем-брийских комплексов Земли Веделя Ярльсберга

Анализ геологических карт ( Birkenmajer, 1990; Czerny et al., 1993; Dallmann et al., 1990; Ohta, Dallmann, 1996 ) и специальных публикаций ( Bjornerud et al., 1991; Mazur et al., 2009; Smullikowski, 1968 ), а также собранной нами дополнительной структурно-геологической информации позволяет с уверенностью говорить о том, что мега– и мезоструктурный «узор», распознаваемый в верхнедокембрийских комплексах ЗВЯ как на севере (к югу от залива Белсунд), так и на юге (к северу от залива Хорсунд), характеризуется северо-западным и юго-восточным простиранием и северо-восточной вергентностью структурных форм (крупных антиклинориев, синклинориев, антиформ и синформ, а также осложняющих их крылья асимметричных складок северо-восточной вергентности; крупных разломных зон и оперяющих их структур). То есть простирание линейных элементов в структурных парагенезах верхнедокембрийских комплексов ЗВЯ ориентировано почти ортогонально к предполагаемому продолжению простирания фронта скандинавских каледонид. Говоря другими словами, простирание каледонского (Скандинавского) деформационного фронта (Caledonian (Scandian) deformation front) ( Gee, 2005 ) и простирание складчатых и разрывных дислокаций верхнедокембрийских комплексов ЗВЯ почти ортогональны. Такая ориентировка наблюдаемого структурного плана верхнедокембрийских комплексов ЗВЯ не соответствует структурному плану, который бы следовало ожидать, исходя из простирания фронта скандинавских каледонид (рис. 22), если бы эти образования слагали каледонские покровы Шпицбергена (были бы каледонидами или фундаментом каледонид).

Рис. 22. Положение продолжения фронта Скандинавских каледонид в пределы Баренцева моря на палеотектонической реконструкции для этапа начала раскрытия Евразийского океанического бассейна (примерно 50 млн лет назад), из работы (Gee, 2005) с упрощениями и добавлениями автора. Добавлены жирные двусторонние стрелки, показывающие простирание складчато-разрывных дислокаций позднедокембрийских комплексов ЗВЯ, простирание складчато-разрывных дислокаций протоуралид-тиманид и простирание складчато-разрывных дислокаций скандинавских каледонид. 1 – континенты и островная суша; 2 – шельфы и эпиконтинентальные внутренние моря; 3 – океанические котловины и бассейны с корой океанического типа.

При этом выявленный в верхнедокембрийских комплексах ЗВЯ структурный парагенез по простиранию и направлению вергентности сходен с таковым, установленным для протоуралид-тиманид, обнажающихся на юге Южного острова Новой Земли ( Кораго и др., 1993 ) и в нескольких тектонических единицах на Полярном Урале ( Кузнецов, 2008 ). В то же время этот структурный парагенез «зеркально симметричен» по отношению к структурным парагенезам, характерным для протоуралид-тиманид Притиманской части фундамента Печорской плиты ( Ростовщиков и др., 1999 ), хр. Канин Камень на п-ове Канин ( Lorenz, 2005 ), а также аналогичных им образований, обнажающихся на п-овах Средний, Рыбачий ( Морозов, 2004; Roberts, 1995 ) и Варангер ( Siedlecki, 1980 ).

Таким образом, сходство структурного парагенеза верхнедокембрийских комплексов ЗВЯ со структурными парагенезами, характерными для протоуралид-тиманид Полярного Урала и юга Новой Земли, и отчетливое несовпадение пространственной ориентировки этих парагенезов с простиранием предполагаемого продолжения фронта скандинавских каледонид на шельфе Баренцева моря позволяет сформулировать достаточно веские доводы в пользу того, что комплексы структурного основания Свальбарда не являются каледонидами, а представляют собой северо-западное продолжение структур протоуралид-тиманид.

В рамках работ по программам МПГ (проект Программы ОНЗ РАН № 14) на западном побережье о. Шпицберген (к югу от Ис-фьорда, см. рис. 10) в пределах пояса складчато-надвиговых дислокаций проводились морфоструктурные исследования неотектонических дислокаций ( Зыков, Балуев, 2008 ). Основной задачей этих исследований было – выявление признаков новейшей тектонической активности в районе, максимально приближенном к области сочленения континентальной коры Западно-Арктического шельфа с океанической корой Норвежско-Гренландского бассейна с корой океанического типа (Северная Атлантика).

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: