Коллектив авторов - Строение и история развития литосферы

- Название:Строение и история развития литосферы

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент «Паулсен»47e14675-3746-11e4-be59-002590591dd6

- Год:2010

- Город:Москва

- ISBN:978-5-98797-043-0

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Коллектив авторов - Строение и история развития литосферы краткое содержание

В данном – четвертом томе Трудов Международного Полярного Года (МПГ 2007/2008) отражены результаты исследований, выполненных в России, в рамках направления «Геологическая история и литосфера полярных районов».

Строение и история развития литосферы - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Таким образом, для южной части ЗВЯ характерно, что нижнепалеозойские и верхнедокембрийские образования кроме стратиграфического перерыва (Кузнецов и др., 2009), разделены также еще и метаморфическим (скачок в степени метаморфизма пород) и структурным несогласием.

4.1.2. Верхнедокембрийские комплексы северной части ЗВЯ (структурно-геологические характеристики )

Центральное место в строении северной части ЗВЯ занимает относительно просто устроенная негативная складчатая форма северо-западного простирания, описываемая обычно как синклинорий мыса Лайеля и выполненная мощным (по некоторым оценкам до 7–9 км) комплексом чередующихся карбонатных песчаников, песчанистых доломитов и пудинговых конгломератов (диамиктитов), расчлененных на несколько более дробных литостратиграфических подразделений. Этот комплекс описан в литературе как толща мыса Лайеля ( Dallmann et al., 1990 ). Породы толщи слагают весьма крупные горные массивы, разделяющие (с востока на запад) долину Чемберлена и долину ледника Речерчебриин, долину ледника Речерчебриин и долину ледника Скоттбриин (Scottbreen) и далее на юг между долинами ледников Скоттбриин, Бломлибриин, Тьёрнсдалсбриин, Рингарбреане, Лонгедален и долинами правых притоков реки Дундер.

По обе стороны от «синклинория» мыса Лайеля располагаются два крупных сложноустроенных антиклинория – Антониобриин (на северо-востоке) и Норд бухты (на юго-западе). По результатам предшествующих детальных структурных геологических исследований ( Bjоrnerud et al., 1991 и ссылки в этой работе), подтвержденным нашими наблюдениями, крылья этих крупных складчатых форм осложнены многочисленными более мелкими асимметричными северо-восточно вергентными складками с преимущественно погружающимися на северо-запад шарнирами.

Летом 2007 г. нами проведено дополнительное изучение структурно-геологических характеристик пород толщи мыса Лайеля в ядре «синклинория» (непосредственно на мысе Лайеля) и на его восточном крыле. В частности, были изучены выходы пород толщи, расположенные непосредственно на мысе Лайеля, а также непрерывные обнажения, находящиеся на хребте, разделяющем ледники Скоттбриин и Речерчебриин. Кроме того, были изучены недоступные ранее для наблюдения обнажения, расположенные перед фронтом и на правом борту интенсивно «отступающего» в последние годы ледника Речерчебриин, а также обнажения, «выступившие» в последние годы из-под «тающих» ледников, расположенных на правом борту долины Чемберлена, т. е. изучение толщи диамиктитов проведено на восточном крыле и в ядре синклинория мыса Лайеля.

Рис. 16. Тонкая полосчатость в породах толщи мыса Лайеля, выраженная в чередовании темных и светлых полос, интерпретируемая обычно как «сезонная слоистость».

В целом для пород толщи мыса Лайеля очень характерна тонкая полосчатость, обусловленная чередованием карбонатистых и углеродистых полос, соответственно светлых и темных на выветрелых поверхностях (рис. 16). Многими исследователями ранее эта «полосчатость» интерпретировалась как «сезонная слоистость», что позволяло рассматривать породы толщи мыса Лайеля как довольно слабо тектонически переработанные образования. Дополнительным подтверждением слабой тектонической переработки пород этой толщи служили примеры того, что разноразмерные обломки (класты) в диамиктитах часто ведут себя как недеформированные тела, в которых сохраняются ненарушенными первичные седиментогенные и биогенные структуры и текстуры (рис. 17).

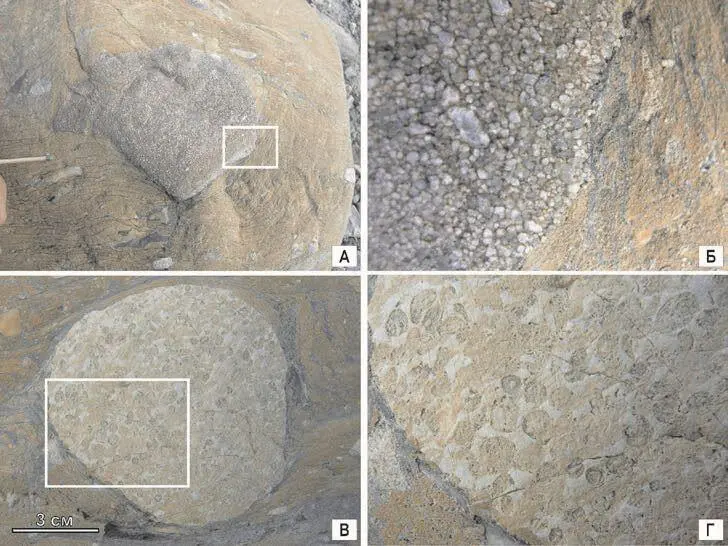

Рис. 17. Примеры недеформированных кластов в диамиктитах толщи мыса Лайеля. А и Б – обломок грубозернистого красноцветного кварцевого песчаника (А – общий вид, Б – внутреннее строение); В и Г – обломок онколитового известняка (В – общий вид, Г – внутреннее строение).

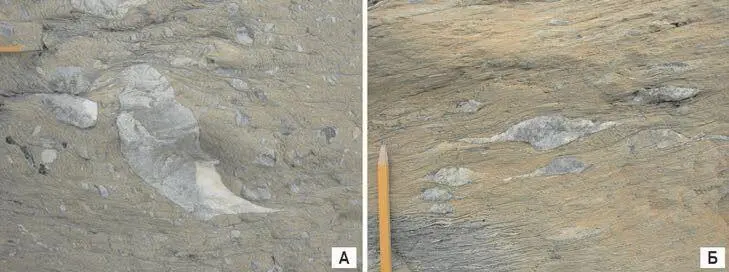

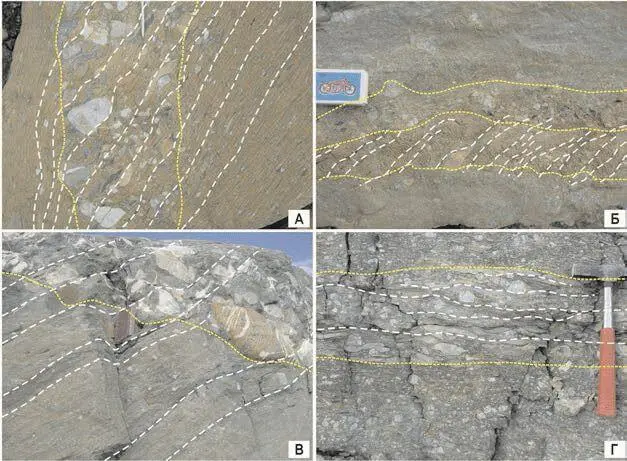

Дополнительно проведенное изучение внутреннего строения толщи мыса Лайеля показало, что в диамиктитах этой толщи (и на это ранее уже обращалось внимание ( Bjоrnerud et al., 1991 ) класты претерпели зачастую весьма существенные деформации (рис. 18). Кроме того, в тех случаях, когда в породах толщи видна истинная слоистость, обусловленная чередованием пород разной гранулометрии (например, песчаников и конгломератов), отчетливо видно, как отмеченная выше «полосчатость», интерпретируемая как «сезонная слоистость», под разными углами пересекает границы породных разностей (рис. 19). Это означает лишь то, что эта «полосчатость» вторична по отношению к слоистости пород. Наиболее вероятно, что она представляет собой форму выражения сланцеватости, обусловленную относительным обогащением пород углеродистым веществом в результате «растворения» их под давлением (перпендикулярным полосчатости) и выносе из породы карбонатного материала. Все это позволяет сделать вывод о том, что породы толщи мыса Лайеля испытали существенные дислокации.

Рис. 18. Примеры деформированных кластов в диамиктитах толщи мыса Лайеля. А – зигзагообразно деформированные класты кварцитов; В – растянутые обломки перекристаллизованных известняков.

Рис. 19. Примеры несовпадения (А, Б и В) и совпадения (Г) пространственной ориентировки полосчатости («кливажа») и слоистости в породах толщи мыса Лайеля.

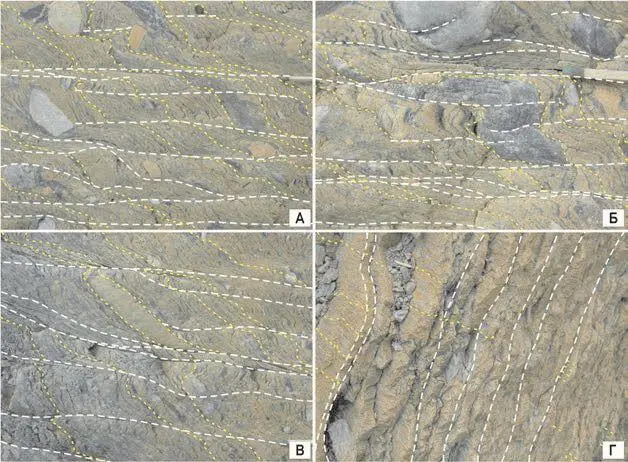

Этот вывод потребовал проведения дополнительного структурного изучения пород толщи мыса Лайеля. В результате этих исследований установлено, что в породах толщи проявлено несколько (не менее двух) разновозрастных систем «сланцеватости» (рис. 20). Ранняя сланцеватость (S1) выражена тонким чередованием карбонатистых и углеродистых полос (ламин), которое до этого было интерпретировано как «сезонная слоистость» в диамиктитах.

Рис. 20. Примеры характера соотношения раннего (желтый пунктир) и позднего (белый пунктир) кливажа в породах толщи мыса Лайеля.

В некоторых случаях пространственная ориентировка поверхностей кливажа и рассланцевания пород (S1) близко совпадает со слоистостью пород (S0). В других случаях кливажные плоскости S1 пересекают поверхность S0 под разными углами (см. рис. 19). Это может означать, что породы толщи мыса Лайеля смяты в разномасштабные изоклинальные складки (F1) и их пакеты. Были установлены многочисленные примеры того, как ранний кливаж S1 смят в изоклинальные (рис. 21,А, Б, В) и асимметричные (рис. 21, Г) складки F2 разного размера. При этом более поздняя сланцеватость (S2) играет роль «кливажа» осевой плоскости этих складок и пересекает полосчатость пород (S1) в замках складок F2.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: