Николай Зубов - Отечественные мореплаватели-исследователи морей и океанов

- Название:Отечественные мореплаватели-исследователи морей и океанов

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Array Литагент «Паулсен»

- Год:1954

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Николай Зубов - Отечественные мореплаватели-исследователи морей и океанов краткое содержание

Отечественные мореплаватели-исследователи морей и океанов - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Тот же Барроу свидетельствует, что русский по имени Лошак рассказывал ему о Новой Земле и о морском пути в Обь. Англичан поражали не только знания русских навигационной обстановки, но и их умение «мудро предвидеть погоду». [37] «Английские путешественники в Московском государстве в XVI веке», перев. с англ., Соцэкгиз, 1938, стр. 101, 103, 105, 107, 109.

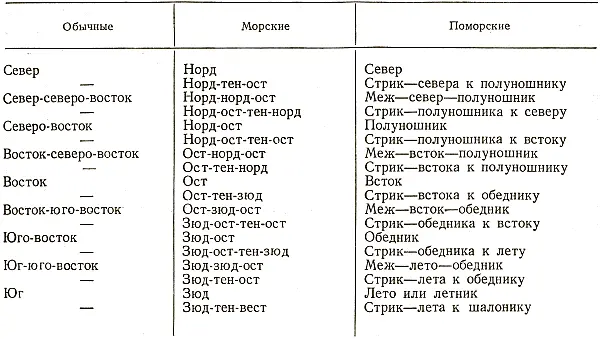

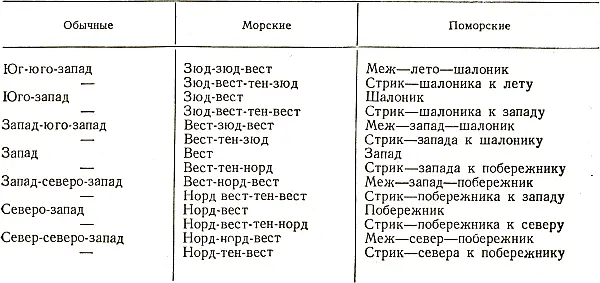

Названия направлений [38] Таблица и примечания к ней взяты из «Записок Гидрографического департамента», ч. II, 1844, стр. 127–129.

Продолжение

Примечания:

1. У мезенцев вместо «шалоника» употребляется «паужник» и вместо «побережника» – «глубник».

2. «Шалоник», вероятно, перешел от новгородцев с озера Ильмень, в которое река Шелонь впадает с юго-запада.

3. «Паужник» произошел от того, что при положении солнца на этом направлении промышленники «паужинают», или «вечеряют».

4. «Побережник» – направление Мурманского берега, около которого «поморцы более плавают».

5. «Глубник» ведет от Мезени в море на глубину.

О частых встречах с русскими судами в Баренцовом и Белом морях и о морской культуре русских промышленников свидетельствовали и другие иностранные мореплаватели XVI века.

Уже подчеркивалось, что одним из главных побуждений, увлекавших русских мореходов к Новой Земле, на Шпицберген и в Карское море по Северному морскому пути, были промыслы морского зверя. Моржи и пушнина влекли их все далее на север и на восток.

Но было бы совершенно несправедливо думать, что только стремление к наживе увлекало поморов на Крайний Север. Многие из них, наследуя навыки своих предков на Белом и Баренцовом морях, одновременно с промыслами увлекались чисто географическими открытиями. Открывая новые острова, новые бухты, мореходы задавались вопросом: а что лежит дальше за этим островом, за этим мысом? В дальнейшем мы встретимся со многими исторически доказанными плаваниями русских на свой риск и страх, преследовавшими, попутно с промыслами, разрешение ряда географических вопросов.

Глава II. XVII век

1. Первые плавания русских вдоль северных берегов Сибири

В России в конце XVI и начале XVII в. совершались новые великие исторические события. В 1581–1584 гг. дружина Ермака Тимофеевича подготовила присоединение к Русскому государству Западной Сибири, а уже в 1639 г. отряд Ивана Юрьевича Москвитина вышел у устья реки Ульи к Охотскому морю и основал здесь ясашное зимовье.

Так же быстро спустились русские по рекам к Северному Ледовитому океану и начали осваивать его берега.

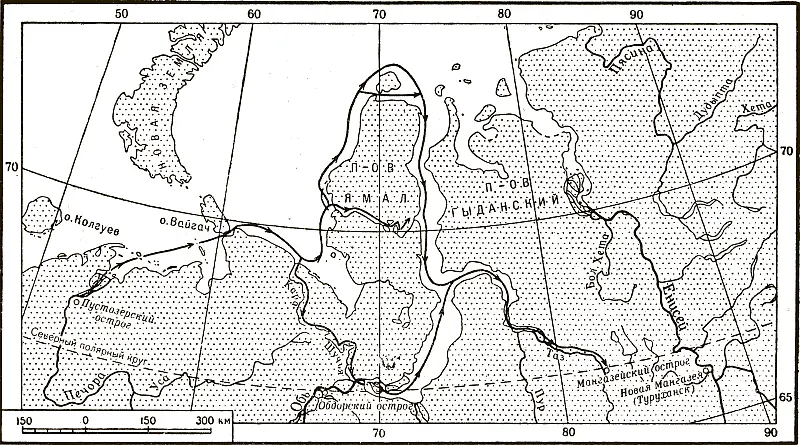

В 1601 г. на реке Таз, в Обско-Енисейском междуречье, был основан город Мангазея. В этот город частью по волокам через полуостров Ямал, частью в обход Ямала морем, ежегодно из Поморья приходили суда с товарами, обмениваемыми на пушнину и моржовые бивни, привозимые местным населением.

О том, как совершались плавания из Белого моря в Мангазею, свидетельствует записанный рассказ промышленника из Пинеги Льва Иванова Шубина, по прозвищу Плехана.

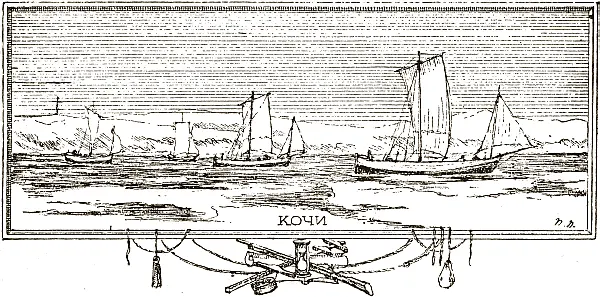

В 1601 г. Шубин в отряде из четырех кочей, на которых находилось всего сорок человек, вышел из Холмогор. Проникнуть в том же году в Карское море не удалось и пришлось перезимовать в Пустозерске. В 1602 г. кочи прошли через Югорский Шар в Карское море и вошли в реку Мутную полуострова Ямал. Следуя дальше частью по рекам, частью по волокам, отряд прошел в Обскую губу и по реке Таз достиг Мангазеи [39] Сибирцев Н. и Итин В. Северный Морской путь и Карские экспедиции. Новосибирск, 1936, сто. 16–18.

.

Шубин совершал такие же походы и в дальнейшем, вплоть до правительственного запрещения плаваний в Мангазею.

Пути из Печоры в Мангазею в XVII веке.

Недавние археологические раскопки показали, что Мангазея была очень крупным торговым и промышленным центром. Здесь обнаружены остатки четырех церквей, сотни домов, груды окалины (здесь выплавляли чугун из местных руд), следы гончарной промышленности. Поморы принимали в мангазейской торговле самое деятельное участие. Так, в 1610 г. Мангазею посетило 16 кочей, на которых было 150 человек. Из Мангазеи в иные годы вывозилось до 100 тысяч соболиных шкурок. Промыслы и обменные операции в Западной Сибири в это время стали безопаснее и выгоднее промыслов на Шпицбергене и на Новой Земле.

В том же 1610 г. торговый человек – двинянин Кондратий Курочкин – спустился по Енисею к морю и дошел вдоль берега до устья реки Пясины. Это плавание Курочкина ценно тем, что он первым сообщил, что у Енисея нет дельты и мелководного бара и что «большими кораблями из моря в Енисей пройти мочно» [40] В. Ю. Визе. Моря Советской Арктики, Главсевморпуть, 1918, стр. 43.]

.

Недавние находки установили, что около 1618 г. неведомые русские мореходы обогнули морем мыс Челюскина. По крайней мере на островах Фаддея и в заливе Симса были обнаружены остатки судна и избы. В избе нашли медные котлы, оловянные тарелки, серьги, перстни, кресты, шахматы, а также около 3400 русских серебряных монет времен царей Василия III и Михаила Федоровича. Среди этих находок наибольшее внимание привлекают солнечные часы и компас, свидетельствующие о высокой морской культуре наших древних поморов [41] А. П. Окладников. Русские полярные мореходы XVII века у берегов Таймыра, Главсевморпуть, 1948, стр. 94.

. В 1908 г. Никифор Бегичев на острове Большой Бегичев обнаружил развалины избы, а около них пять топоров, наподобие алебард, и шахматные фигурки из мамонтовой кости. В 1913 г. ледокольные пароходы «Таймыр» и «Вайгач» на острове Преображения нашли четырехконечный чугунный крест, к сожалению, без всяких надписей и изображений.

Еще раньше, в 1811 г., Яков Санников обнаружил на западном берегу острова Котельного остатки судна «несибирского строения». Вблизи этих остатков были найдены деревянный дом, предметы быта и корабельного снаряжения. Тут же находился могильный крест с надписью, которая, к сожалению, не была списана. «По состоянию остатков можно было заключить, что экспедиция эта попала сюда лет 200 тому назад» [42] М. С. Боднарский. Очерки по истории русского землеведения, изд. АН СССР, 1947, стр. 38.

.

Все эти находки свидетельствуют об очень давнем освоении русскими морских путей к устьям великих сибирских рек.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Анчутка - За море-океан [СИ]](/books/1071255/anchutka-za-more-okean-si.webp)