Коллектив авторов - Океанография и морской лед

- Название:Океанография и морской лед

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Array Литагент «Паулсен»

- Год:2011

- Город:Москва

- ISBN:978-5-98797-065-2

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Коллектив авторов - Океанография и морской лед краткое содержание

Океанография и морской лед - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Таким образом, на основе данных дистанционного зондирования можно получать оперативную информацию о положении температурных фронтов, об их изменчивости в пределах различных временных масштабов. Использование абсолютных значений ТПО для акватории СЛО требует усовершенствования методов обработки результатов спутниковых измерений.

При исследовании динамических процессов важной характеристикой является уровень океана. В настоящее время существует очень мало измерений этой характеристики на открытой акватории СЛО. С развитием спутниковой океанологии появилась возможность получать в реальном времени данные о динамической топографии океана, что открыло широчайшие перспективы в исследовании динамики морей и океанов.

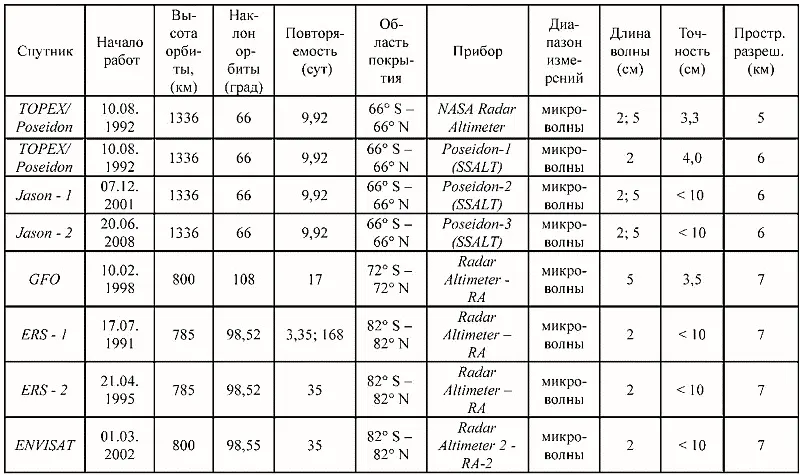

Изначально задачей альтиметрии являлось уточнение формы геоида и гравитационной модели Земли. Первые спутники ( Skylab, Geos, Seasat ), несущие на себе альтиметры, были запущены в США в 1970-х годах. Широкое внедрение спутниковой альтиметрии началось в 1990-х годах, когда были запущены два европейских космических аппарата ERS-1 и ERS-2 и спутник Topex/Poseidon , созданный в рамках французско-американского проекта для изучения циркуляции Мирового океана. Для продолжения миссии Topex/Poseidon в 2001 г. был запущен новый спутник Jason-1 , а в 2008 г. – спутник Jason-2 ( Фукс, Блошкина, 2007 ). Технические характеристики спутников и приборов представлены в таблице 2.

Таблица 2. Технические характеристики спутников и альтиметров

Первые спутниковые альтиметры имели точность около 1 м, а более современные альтиметры позволяют измерять уровень океана с точностью 2–3 см, с пространственным разрешением 5–6 км и периодичностью 3–35 суток. Основное ограничение точности измерений спутниковой альтиметрии определяется параметрами горизонтального разрешения при сканировании поверхности океана, высокой скоростью движения спутника и неполнотой знаний об изменении скорости распространения электромагнитных волн в различных слоях атмосферы. Полученные со спутника данные усваиваются в гидродинамической модели и пересчитываются в аномалии уровня в узлах регулярной сетки ( Лебедев, Костяной, 2005 ). Карты аномалий уровня и данные в цифровом виде доступны в сети Интернет. Продукты обработки спутниковой альтиметрии по уровню океана можно разбить на две группы:

– вдольтрековые;

– результат пространственно-временной интерполяции измерений в узлы регулярной сетки.

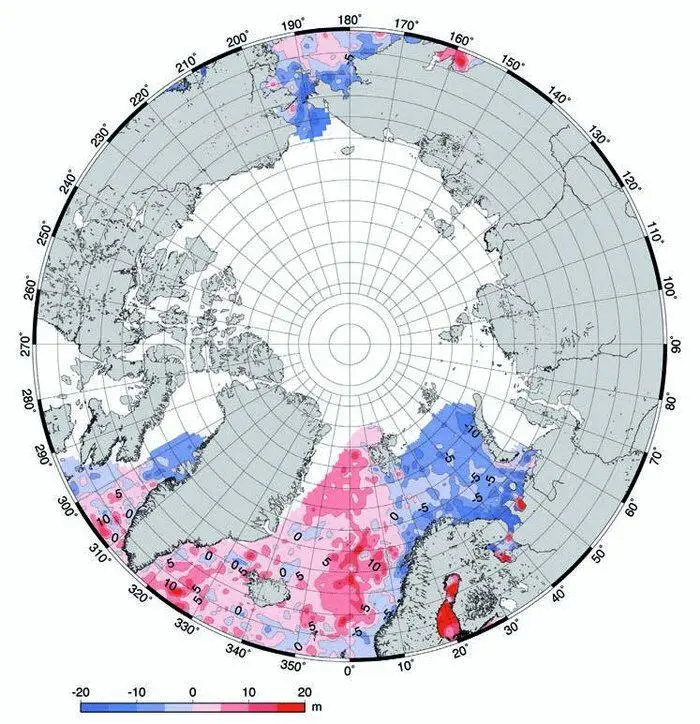

Чаще всего для проведения пространственно-временной интерполяции одновременно анализируются данные с максимально возможного количества спутников, что позволяет уменьшить ошибки. На рис. 2 представлена область покрытия такими данными акватории СЛО за 1 августа 2007 г. Для построения карт были использованы данные в цифровом виде с сайта AVISO ( http://www.aviso.oceanobs.com/ ).

Рис. 2. Карта распределения аномалий уровня для некоторых регионов СЛО, 1 августа 2007 г.

Как видно из рис. 2, большая часть акватории СЛО не освещена информацией, что скорее всего связано с особенностями обработки материалов измерений. Для получения информации для таких районов необходима работа с первичными снимками или вдольтрековыми данными. Также следует отметить, что точность данных в прибрежных зонах недостаточно высока и требует дополнительной верификации.

Сравнение альтиметрических измерений для акватории СЛО с фактическими значениями уровня сделать сложно из-за отсутствия данных непосредственных измерений уровня моря в областях покрытия данных.

На основе результатов обработки спутниковой альтиметрии можно получать оперативную информацию о динамических фронтах, их движении и трансформации в пределах различных пространственно-временных масштабов только для определенных районов СЛО. Для использования измерений в прибрежных зонах необходима разработка методов адаптации данных применительно к этим районам морей. Освещение остальных областей СЛО требует привлечения первичных снимков и вдольтрековых данных.

В арктических морях практически отсутствуют контактные инструментальные измерения параметров ветрового волнения на регулярной основе. В связи с этим представляется интересным и нужным использовать для изучения режима ветрового волнения, оценки модельных расчетов и прогнозов данные альтиметрических измерений спутников. В настоящее время существующие системы архивации, проверки и интерпретации результатов спутниковой альтиметрии свободно доступны на портале ( AVISO, 2010 ). Система использует данные действующих в настоящее время альтиметров космических спутников Jason-1 и Jason-2, Envisat, ERS-2 (табл. 2) и CryoSat-2. Полученные спутниковые данные о высоте волн и скорости ветра могут использоваться совместно с данными численного моделирования ветрового волнения для верификации моделей ветрового волнения и ассимиляции (усвоения) данных спутниковых наблюдений в оперативных прогнозах ветрового волнения.

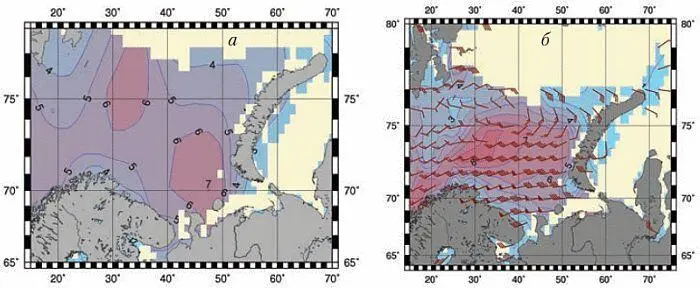

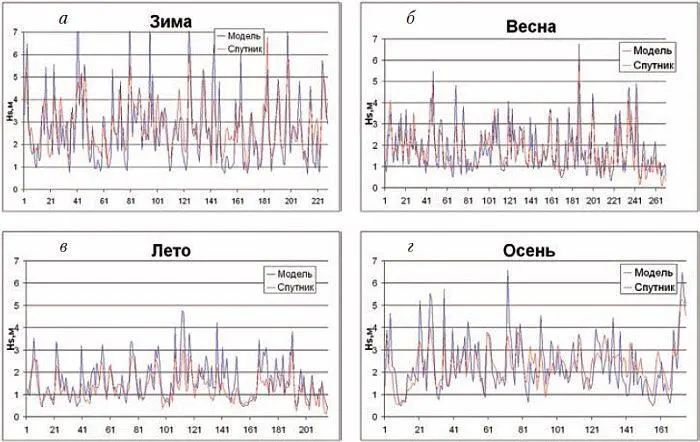

Для верификации была использована модель ветрового волнения ААНИИ ( Лавренов, 1998; Давидан и др., 2010; Дымов и др., 2004 ), по которой было выполнено более 900 ежедневных прогнозов с января 2008 г. по июль 2010 г. Результаты прогнозов были сопоставлены со спутниковыми данными измерений высот волн в 10-ти точках акватории арктических морей за безледный период. На рис. 3 и 4 приведены примеры пространственного распределения высот волн и сезонный ход синхронных модельных и спутниковых данных в одной из точек, расположенной на акватории Баренцева моря.

Рис. 3. Поле высот волн на 00 ч. UTC 27 января 2010 г.: а) – по спутниковым данным AVISO; б) – по модели ААНИИ

Рис. 4. Сопоставление по сезонам (2008–2010 гг.) синхронных модельных и инструментальных данных значительных высот волн Hs в точке 74° с.ш. 39° в.д. (Баренцево море). а) – зима, б) – весна, в) – лето, г) – осень

Анализ результатов показал, что качество спутниковых данных в гридированном виде (сильно сглаженные данные в сетке 1° с временным шагом 24 часа) в настоящее время оставляет желать лучшего. Использование спутниковых данных для оценки качества прогнозов волнения по модели ААНИИ показало, что оправдываемость прогнозов составила на первые сутки – 71 %, на вторые – 70 %, на третьи – 68 %, что в целом укладывается в диапазон оценок, определенных требованиями Наставления по службе прогнозов (1982).

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: