Коллектив авторов - Наземные и морские экосистемы

- Название:Наземные и морские экосистемы

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Array Литагент «Паулсен»

- Год:2011

- Город:Москва

- ISBN:978-5-98797-069-0

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Коллектив авторов - Наземные и морские экосистемы краткое содержание

Наземные и морские экосистемы - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Рис. 6. Диатомовые водоросли в ледовом керне

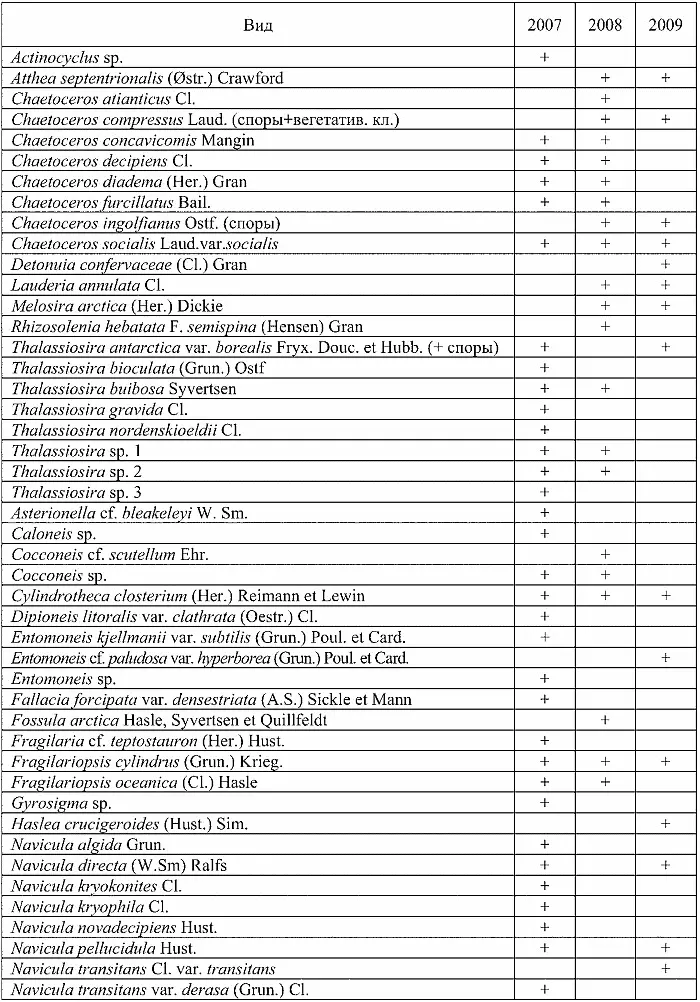

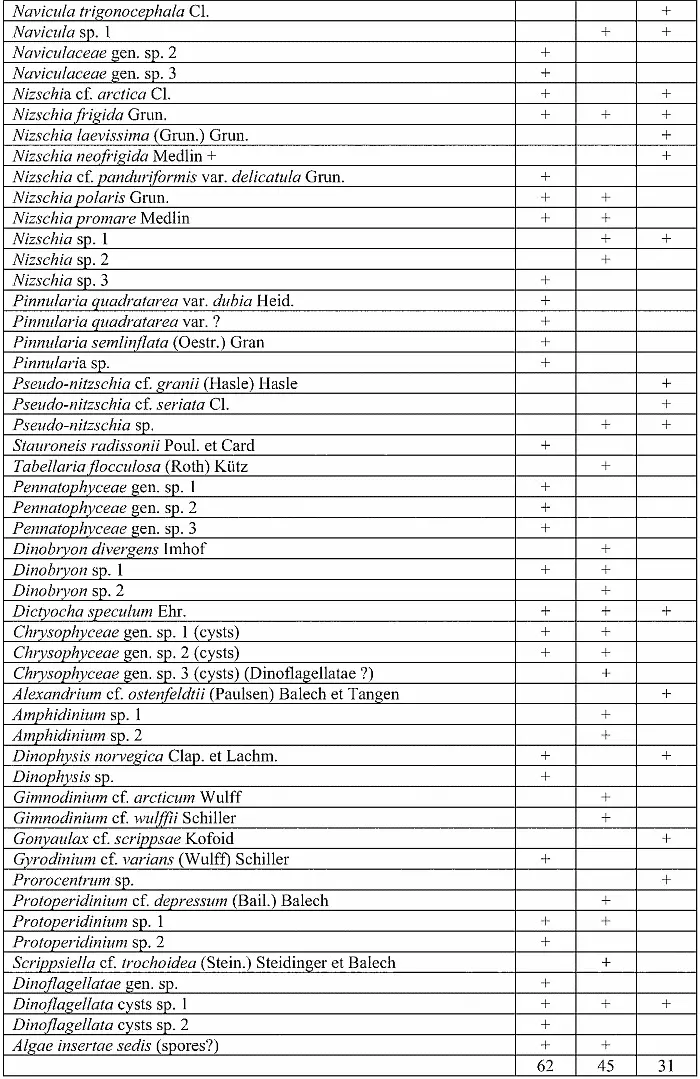

Обращает на себя внимание заметное уменьшение количества видов за время наблюдений: 62 вида в 2007 г., 45 в 2008 г. и 31 в 2009 г., т. е. разнообразие ледовой флоры уменьшилось за этот период вдвое (табл. 2). Заметно обеднение таксономического состава водорослей: из 62 видов, идентифицированных в 2007 г., только 17 видов являются общими со списком 2008 г. и 9 видов со списком 2009 г. Кроме того, в каждом из исследованных фитоценозов доминируют различные виды: так, в ледовом фитоценозе 2007 г. по численности клеток доминировали Nitzschia frigida, N. polaris и Fragilariopsis cylindrus, в 2008 г. – Rhizosolenia hebetata f. semispinа и Cylindrotheca closterium , а в 2009 г. – Fossula arctica . Отмечено также возрастающая роль динофитовых водорослей.

Таблица 2 (часть 1). Встречаемость видов ледовых водорослей в сборах ПАЛЭКС 2007, 2008 и 2009 гг.

Таблица 2 (часть 2). Встречаемость видов ледовых водорослей в сборах ПАЛЭКС 2007, 2008 и 2009 гг.

Ледовая фауна, обитающая в межкристаллических пространствах, главным образом, в нижних слоях льда, оказалась поразительно бедной: в большинстве просмотренных проб, собранных в период 2007–2009 гг., были отмечены только отдельные особи коловраток (Rotatoria), а такие характерные виды криоинтерстициального биоценоза, как нематоды, турбеллярии, молодь амфипод, копепод, встречавшиеся обильно ранее в центральных районах СЛО, в исследуемый период не были встречены ни разу. Аналогично бедна криопелагическая фауна, связанная с обитанием на нижней (морской) поверхности льда: в пробах, собранных во время водолазных работ подо льдом в период дрейфа ПАЛЭКС в апреле 2007, 2008 и 2009 гг. были идентифицированы молодь амфиподы Apherusa glacialis и единичные особи Oithona similis и Calanus glacialis .

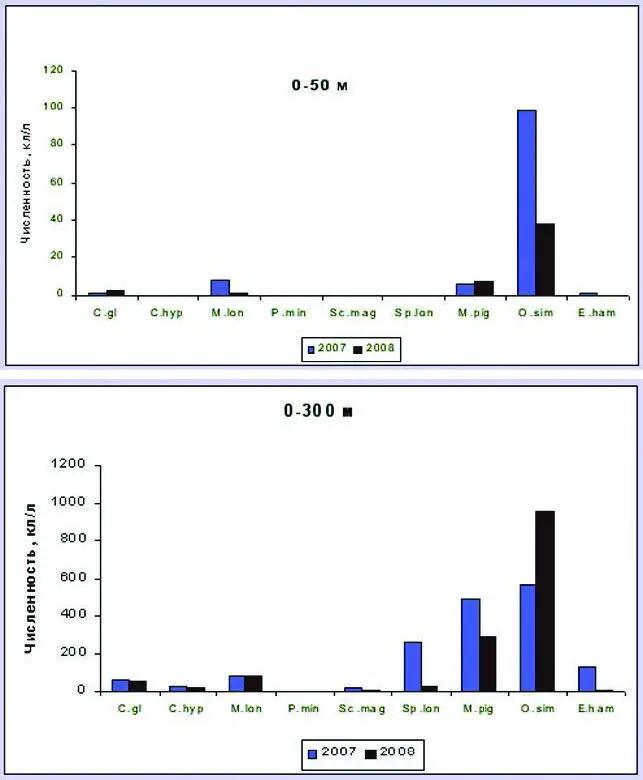

В планктоне, собранном в апреле 2007 г., идентифицировано 25 таксонов, из которых 13 видов приходится на отряд Copepoda. Данные по соотношению численности доминирующих видов зоопланктона ( Сalanus glacialis, C. hyperboreus, Metridia longa, Pseudocalanus minutus, Scaphocalanus magnus, S. longicornis, Microcalanus pygmaeus, Oithona similis, Eukrohnia hamata ) показывают, что межвидовое соотношение сохраняется на всех станциях, но общая численность в слое 0–300 м различается значительно, что может быть связано с пространственной неоднородностью в распределении зоопланктона по глубине. Данные по слою 0–50 м показывают, что в это время года в поверхностной арктической водной массе доминирует только один вид – Oithona similis (рис. 7). В планктоне ПАЛЭКС-2009 идентифицировано 32 таксона, из которых по численности в слое 0–300 м доминируют Сalanus glacialis, C. hyperboreus, Metridia longa, Pseudocalanus minutus, Spinocalanus longicornis, Microcalanus pygmaeus, Oithona similis, Oncaea notopus . Фауна в слое 0–50 м бедна как по видовому составу, так и по численности: в это время года в поверхностной арктической водной массе доминирует только один вид – Oithona similis , другие виды – Сalanus glacialis, Metridia longa, Microcalanus pygmaeus, Paraeuchaeta glacialis – встречены здесь в единичных экземплярах. Отмечено высокое сходство по численности и видовому составу зоопланктона и криопелагической фауны в сборах 2007 и 2008 гг.

Рис. 7. Видовой состав планктона в поверхностном слое. Численность особей доминирующих видов. Обозначения: Calanus glaciais (C.gl.), Calanus hyperboreus (C. hyp.),Metridia longa (M. lon.), Pseudocalanus minitus (P. min.), Scaphocalanus magnus (Sc. mag.), Spinocalanus longicornis (Sp. lon.), Microcalanus pygmaeus (M. pig.), Oithona simillus (O. sim.), Eukrohnia hamata (E. ham.)

Исследованиями в последнее десятилетие выявлено заметное изменение качественного и количественного состава биоты морского льда в СЛО по сравнению с составом в середине 70-х годов прошлого столетия. Так, общий список ледовых водорослей, идентифицированных за период 1975–1981 гг., насчитывает 171 вид ( Мельников, 1989 ), в целом для Арктики известно около 570 таксонов только диатомовых водорослей ( Ильяш, Житина, 2009 ), а по наблюдениям в период 2007–2009 гг. выявлено около 60 видов. Преобладание морских диатомовых водорослей было важной особенностью фитоценоза морских льдов в 70-е годы, а в последнее десятилетие их доминирование заметно снижается и возрастает роль других групп. Изменился также и состав ледовой фауны. Такие массовые представители простейших и беспозвоночных, как фораминиферы, тинтинниды, клещи, нематоды, турбеллярии, коловратки, копеподы и амфиподы, связанные с обитанием в толще льда в 70-е годы ( Мельников, 1989 ), в последнее десятилетие встречаются редко или в виде отдельных фрагментов тел этих организмов. Чтобы понять причины выявленных различий, необходимо рассмотреть особенности состава и динамики современного ледового покрова СЛО, а также особенности формирования и функционирования экосистемы многолетнего и сезонного льда.

В середине 70-х годов прошлого века площадь морского льда в СЛО в момент его максимального развития составляла 8,43 млн км 2( Атлас океанов, 1980 ), и по данным спутниковых наблюдений в 1973–1976 гг. не наблюдалось заметных межгодовых колебаний ( Carsey, 1982; NASA, 1987 ). С начала 80-х в Арктике наблюдается потепление и, как следствие, сокращение площади льда, которое особенно заметно в последнее десятилетие: 7 млн км 2в 2000 г., 5,32 млн км 2в 2005 г. и 4,14 млн км 2в 2007 г. ( http://nsidc.org/data/seaice_index/n_plot.html). Приведенные данные отражают площадь льда, остающегося после летнего таяния на акватории океана (сентябрь). Наиболее устойчивой частью ледового покрова являются многолетние льды, поэтому величина 4,14 млн км 2отражает площадь именно многолетнего льда, пережившего активное летнее таяние 2007 г. Если в 70-е годы площадь многолетнего льда в зимний период составляла 70–80 % площади СЛО ( Захаров, 1981 ), то в феврале 2008 г. только 30 %, что на 10 % менее, чем в 2007 г. При этом остаточный лед становится моложе: с середины до конца 80-х, более 20 % арктического морского льда было старше 8 лет, а в феврале 2008 только 6 % льда имело возраст 6 лет ( http://nsidc.org/data/seaice_index/n_plot.html). Приводимые здесь данные о сокращении площади морского ледового покрова не означают, что ледовый покров полностью исчезает. Речь идет только об уменьшении площади многолетнего льда, которое приводит к увеличению площади открытой воды, где формируются сезонные льды в зимний период, т. е. в настоящее время идет динамичный процесс перестроения в составе морского ледяного покрова СЛО с доминирования многолетних на доминирование сезонных льдов, физические и биологические характеристики которых принципиально различаются.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: