Нильс Адольф Эрик Норденшельд - Плавание на «Веге»

- Название:Плавание на «Веге»

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Array Литагент «Паулсен»

- Год:2014

- Город:Москва

- ISBN:978-5-98797-094-2

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Нильс Адольф Эрик Норденшельд - Плавание на «Веге» краткое содержание

Автор книги, Нильс Адольф Эрик Норденшельд – шведский геолог и географ, исследователь Арктики, почетный член Русского географического общества, руководитель нескольких успешных экспедиций.

Плавание на «Веге» - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Чтобы представить себе расстояние, на какое может отнести плавучие льды поток воды из Оби и Енисея, надо вспомнить, что даже очень слабое течение влияет на состояние льдов и что, например, воды реки Ла-Платы, менее мощные, чем воды Оби-Енисея, отчетливо различимы на расстоянии 1500 километров от устья, т. е. на пространстве, приблизительно в три раза большем, чем расстояние от гавани Диксона до мыса Челюскина. Единственный морской залив, который может сравниться с Карским морем в отношении размеров того пространства, на которое влияют реки, впадающие в залив, – это Мексиканский залив. [17] Th. v. Middendorff, Reise im Norden und Osten Sibiriens (1848). В. I, стр. 59, статья V. Baer, Ueber das Klima des Tajmurlandes. (Прим. автора)

Ветры, которые в этих местах осенью часто дуют с северо-востока, должны способствовать образованию широкой, почти совершенно свободной от льда полосы вдоль побережья, о котором здесь идет речь.

Сведения, которыми мы располагаем о фарватере к западу от Лены до мыса Челюскина, основаны главным образом на наблюдениях экспедиций, посылавшихся в первую половину прошлого столетия русским правительством для съемки самой северной части Азии. Признавая огромное мужество, необычайную закаленность и выносливость, всегда отличавшие русских полярных путешественников, необходимо, для правильной оценки результатов этих плаваний, помнить, что они совершались на маленьких парусных судах, которые по своей конструкции с современной точки зрения непригодны для плавания в открытом море и чересчур хрупки, чтобы противостоять льдам.

Они не располагали не только паром – нашим нынешним могучим двигателем, – у них не было даже и хорошей парусной оснастки, чтобы свободно маневрировать. Почти весь экипаж этих суденышек состоял из сибирских приречных жителей, раньше никогда не видавших моря, не испытавших сильного морского волнения и не имевших понятия о плавании среди льдов. Принимая во внимание эти условия, мне кажется, что упомянутые плавания говорят за то, что тут даже осенью можно рассчитывать на благоприятное плавание.

Исходным пунктом путешествий вдоль берегов к востоку от мыса Челюскина был город Якутск, расположенный на берегу Лены под 62° сев. шир. и в 1500 километрах выше устья реки. Здесь же строились и суда для этих путешествий.

Первая экспедиция вышла в 1735 году под командой лейтенанта флота Прончищева. После того как мореплаватели спустились на парусах вниз по реке, они 14 августа прошли через восточный рукав устья Лены, затем обошли всю значительную дельту реки и только 7 сентября дошли до Оленекской губы. Таким образом потребовалось три недели, чтобы проплыть пространство, которое обыкновенный пароход покрыл бы в один день. Лед видели, но он не препятствовал плаванию. Кроме того, плавание затянулось из-за противного ветра (вероятно, дувшего с земли), которым судно Прончищева при малейшей неосторожности легко могло быть выкинуто на берег. Позднее время года заставило Прончищева зазимовать с судном под 72° 54’ сев. шир. вблизи нескольких летних юрт охотников на пушных зверей. Зима прошла благополучно, и в следующем году (1736) Прончищев снова пустился в путь, как только это позволило состояние льдов в Оленекской губе, что произошло лишь 15 августа. Курс был взят вдоль берегов на северо-запад. [18] В оригинале ошибочно сказано «северо-восток». (Прим. ред.)

Местами встречались плавучие льды, но судно все же быстро подвигалось вперед, так что Прончищев 1 сентября достиг, насколько нам в настоящее время известно, 77° 29’ сев. шир., т. е. оказался вблизи мыса Челюскина. Тут густые массы льдов заставили его повернуть, и экспедиция пошла в губу Оленека, которой достигла 15 сентября. Незадолго до этого выдающийся командир судна умер от цинги и несколько дней спустя умерла и его молодая жена, сопутствовавшая ему в тяжелом плавании. Так как эти заболевания цингой случились не зимой, а сейчас же по окончании лета, то это заставляет задуматься над характером снаряжения арктических экспедиций в те времена.

Те же самые берега посетила в 1739 году новая экспедиция, начальником которой был лейтенант флота Харитон Лаптев. Он покинул Лену 1 августа и после плавания, которое только в Хатангской губе было затруднено плавучими льдами, 2 сентября подошел к Фаддееву мысу под 76° 47’. Фаддеев мыс расположен всего в 8–9 шведских милях [19] Одна шведская миля равна 10,69 километра. (Прим. ред.)

от мыса Челюскина. Тут экспедиция повернула назад, частью из-за плавучего льда, который преграждал дальнейший путь, частью по причине позднего времени года, и перезимовала в Хатангском заливе, куда пришла 8 сентября.

На следующий год Лаптев пытался пройти вдоль берега до Лены, но судно его было раздавлено плавучими льдами недалеко от устья реки Оленек. После многих опасностей и затруднений всему экипажу удалось добраться до места прошлогодней зимовки. Частью отсюда, частью из Енисейска сам Лаптев и его помощники, штурман Челюскин и геодезист Чекин, предприняли в следующие годы множество поездок на санях для нанесения на карту полуострова, составляющего северную оконечность Азии.

На этом кончаются морские путешествия к западу от Лены. Северо-западная оконечность Азии, достигнутая сухим путем в 1742 году Челюскиным, одним из самых энергичных участников большей части предпринятых раньше путешествий, была недоступна со стороны моря. Не удавалось также пройти морем от Лены до Енисея. Прончищев 1 сентября 1736 года повернул назад всего в нескольких минутах широты, а Лаптев 2 сентября 1739 года в 50’ от мыса Челюскина, после плавания на судах, которые совершенно не соответствовали своему назначению. Среди невзгод и неудач, встретившихся им на пути, были не только плавучие льды; значительную роль сыграли тут и противные сильные ветры. Из боязни не найти удобной, посещаемой туземцами зимовки часть экспедиции обычно возвращалась обратно как раз в то время года, когда полярные моря бывают свободнее всего от льда. Рассмотрев все эти обстоятельства, можно с уверенностью сказать, что для парового судна, снаряженного соответствующим образом для плавания среди льдов, никаких серьезных помех обойти мыс Челюскина в упомянутом году не было бы.

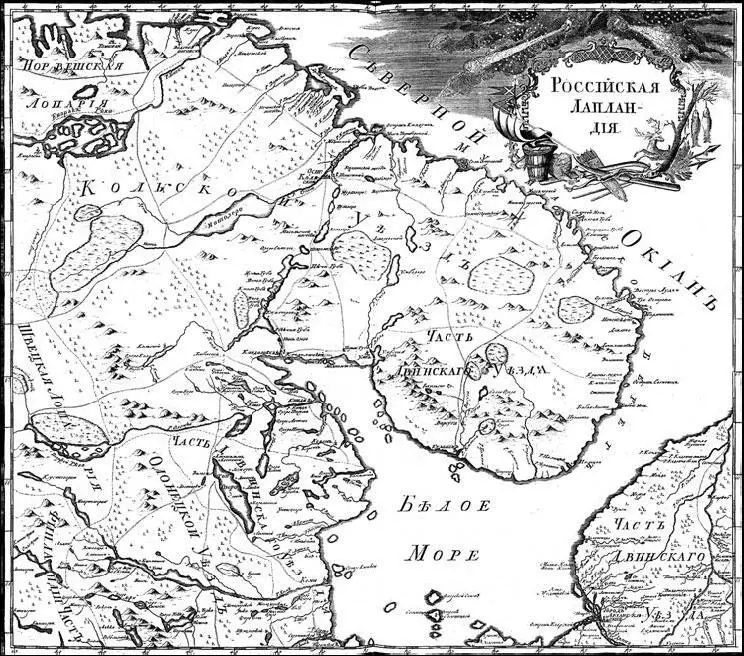

Старинная карта

Гораздо больше материалов имеется о море между Леной и Беринговым проливом, чем о только что упоминавшемся участке. Уже ранее середины 1600-х годов, в надежде на получение дани и торговых выгод, русские предприимчивые звероловы («промышленники») организовали множество морских экспедиций вдоль побережья. На карте, приложенной к вступлению к труду Миллера, в основание которого легли исследования в сибирских архивах, указан морской путь вдоль берегов, отмеченный следующей надписью: «Путь, которым часто проходили в старину. Морское путешествие, совершенное в 1648 году тремя русскими судами, одно из которых достигло Камчатки». [20] Карта называется «Nouvelle carte des découvertes faites par des vaisseaux russiens etc., dressée sur des mémoires authentiques de ceux qui ont assisté à ces découvertee et sur d’autres connaissances dont on rend raison dans un mémoire séparé. St.-Pétersbourg, à l’Académie Impériale des Sciences, 1758». (Прим. автора)

Интервал:

Закладка: