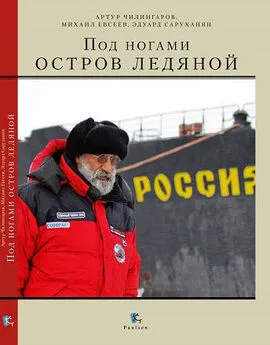

Михаил Евсеев - Под ногами остров ледяной

- Название:Под ногами остров ледяной

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Array Литагент «Паулсен»

- Год:2014

- Город:Москва

- ISBN:978-5-98797-089-8

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Михаил Евсеев - Под ногами остров ледяной краткое содержание

Все перипетии экспедиции СП-19 были описаны ее участниками в книге «Под ногами остров ледяной», выпущенной в 1972 году издательством «Молодая гвардия». В новое издание включены воспоминания друзей и соратников Артура Николаевича Чилингарова, а также фотографии, часть из которых не публиковалась ранее. Для широкого круга читателей.

Издание 3-е, переработанное и дополненное.

Под ногами остров ледяной - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Да, тогда мы все трое были курсантами Ленинградского высшего инженерно-морского училища. Ежедневное общение в курсантской среде сдружило нас крепко и надолго. Не сразу и не легко возникают узы этой дружбы. Обнаженность курсантской жизни – это, пожалуй, то основное, что отличает училище от любого другого вуза. Здесь ты все время на виду, на твою жизнь смотрят товарищи, не уйти, не укрыться от их внимательных глаз; тебя, все твои поступки, твою правду и твою фальшь видят и оценивают твои однокашники. И как порою бывает горько от их справедливых слов, и как иногда ругаешься с ними, в душе сознавая, что ты неправ, но из глупого самолюбия отстаиваешь свою лжеправоту и потом все же сдаешься.

Жизнь разбросала нас по разным местам. В последние годы один руководил комсомолией на Севере, работая секретарем райкома в далеком заполярном поселке Тикси; другой, защитив диссертацию, трудился в Институте Арктики и Антарктики, а третьего судьба, казалось, совсем увела от полярных широт: уже два года Эд работал в Институте биологии внутренних вод, что в небольшом академгородке на берегу Рыбинского водохранилища.

Случалось, мы годами не виделись, но это ни в коей мере не мешало нам всегда помнить друг о друге, тревожиться о каждом и радоваться успехам. И вот теперь жизнь снова сводила нас и давала в руки увлекательное дело.

С самого начала было ясно, что речь идет о не совсем обычной дрейфующей станции. Необычен, во-первых, состав экспедиции: преимущественно молодежь в возрасте до 30 лет, притом большинству предстояло впервые зимовать на дрейфующем льду. Необычен, во-вторых, выбор льдины, на которой будет создана станция, – это не поле морского пакового льда трех-четырехметровой толщины, а гигантский дрейфующий ледяной остров, состоящий в основном из пресного льда, площадью около 100 квадратных километров и толщиной примерно 30 метров. Необычно, в-третьих, время высадки – организация и строительство станции планировалось на октябрь – ноябрь, то есть в зимнее время, в условиях полярной ночи, что создавало для участников экспедиции особые трудности. Участие в экспедиции молодых ученых, кроме того, значительно расширяло научные задачи, поставленные перед коллективом. Предстояло выработать новые программы научных наблюдений и исследований, ранее никогда не проводившихся на дрейфующем льду.

Начинать следовало с самого начала…

Людмила Александровна Дыдина, доктор географических наук, руководитель сектора долгосрочных прогнозов погоды малой заблаговременности ААНИИ (в настоящее время лаборатория), мой непосредственный начальник, с интересом выслушала мой весьма сумбурный рассказ, закончившийся просьбой отпустить меня на целый год в экспедицию, и задумалась.

– Ну хорошо, – произнесла она наконец, – пожалуй, я вас отпущу. Я давно думала организовать в Центральном Арктическом бассейне, в районе вашей высадки, специальную программу изучения атмосферных процессов на высотах от трех до десяти километров. Вот вы и займетесь там осуществлением этой программы.

На стол Артура легло заявление с просьбой зачислить меня в экспедицию СП-19 на должность младшего научного сотрудника.

– Отлично, Миша, – сказал он, пряча заявление в ящик стола, – Давай работать. Первая наша задача – подбор кадров. Вот, кстати, сегодня звонил Эд, дал согласие. На днях приезжает и включается в работу. Надо начинать подготовку приборов и оборудования. Времени у нас мало. В середине октября мы должны улететь из Ленинграда.

Высадка станции на дрейфующий лед, создание нормальных бытовых и жилищных условий, организация научных наблюдений в настоящее время невозможна, при всем желании, без участия в экспедиции опытных специалистов-полярников, неоднократно прошедших суровую школу зимовок в Арктике и Антарктике.

Одна из самых важных должностей на дрейфующей станции – должность старшего инженера-механика. На эту ответственную должность назначается человек, прежде всего знающий в совершенстве дизельные установки, машины, моторы, имеющий большой опыт вождения автомашин и тракторов. Но этого еще далеко не достаточно. Главный механик должен уметь быстро и четко устранить любую неисправность, возникшую в сложной системе дизелей и электрогенераторов; он должен быть конструктором и мастером на все руки: из минимума материала уметь сделать необходимые приспособления и устройства для нормальной работы всей энергетической установки. Но и это еще не все. Старший механик должен руководить строительством ВПП (взлетно-посадочной полосы) для приема самолетов на льду, самой ответственной, сложной и трудоемкой операцией на дрейфующих станциях, от выполнения которой зависит вся дальнейшая организация и работа станции.

На эту должность отдел экспедиций ААНИИ рекомендовал нам Анатолия Федоровича Быкова, опытнейшего полярника, неоднократно зимовавшего в Арктике и Антарктике. Ему в помощники был направлен Михаил Судаков – опытный шофер, механик и электрик, участник археологической экспедиции в Мангазею в 1969 году. Михаил лихо катал нас на «газике» то на склад института на улице Фрунзе, то в поликлинику им. Чудновского у Калинкина моста, где каждый полярник перед отъездом в Арктику проходит тщательный медицинский осмотр.

Тяжелое это дело – организация экспедиции в Центральную Арктику. Надо выписать со склада огромное количество оборудования и снаряжения, перевезти и упаковать его в ящики и мешки. Ленинградский торговый порт обеспечил нас продовольствием, научно-исследовательская гидрологическая станция института на Ладожском озере – баллонами для газа и сборными деревянными домиками, магазины – канцелярскими товарами, склады Гидрометеоиздата – специальной литературой и бланковым материалом.

Громко стучат молотки. Под ногами шуршит деревянная стружка, в нос набивается едкая пыль. Здесь, в подвале большого девятиэтажного дома на улице Фрунзе, начиналась станция СП-19, сюда свозились оборудование и приборы, запаковывались в ящики и готовились к дальней дороге.

Дружные ребята – аэрологи. Рано утром приходят сюда Володя Волдаев, Володя Сафронов и Борис Ремез.

Володя Волдаев, высокий плечистый парень с длинными мускулистыми руками и открытым простодушным лицом, вытаскивает из угла самый большой ящик, с грохотом кидает его на середину и весело восклицает:

– А ну, давай работать!

Под работой он, очевидно, имел в виду нечто, на его взгляд, гораздо более сложное и тяжелое, потому что кидать ящики для такого могучего парня просто детская забава.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Михаил Зуев-Ордынец - Остров Потопленных Кораблей [сборник]](/books/1067893/mihail-zuev.webp)