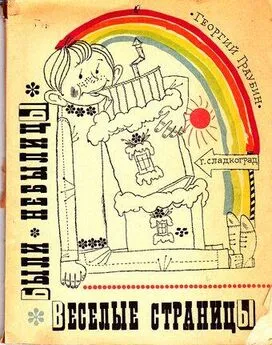

Георгий Граубин - На берегах таинственной Силькари

- Название:На берегах таинственной Силькари

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Восточно-Сибирское книжное издательство

- Год:1974

- Город:Иркутск

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Георгий Граубин - На берегах таинственной Силькари краткое содержание

Сибирь — удивительная страна. В ней есть непроходимые леса и болота, есть обширные степи, свои маленькие Сахары и ледники. Зимой здесь стоят суровые морозы, а летом бывает жарко, как в пустыне. Почти вся сибирская земля скована вечной мерзлотой, а под мерзлой землей плещутся моря горячей воды.

История заселения Сибири тоже необыкновенна. У сибиряков крепкий характер, большая душевная щедрость, они славятся традиционным гостеприимством. И теперь в Сибирь едут из-за Урала не только работать — едут на экскурсии, просто провести отпуск в лесах и на горных реках.

Эта книга — рассказ не о всей Сибири, а лишь о самой восточной ее части — таежном Забайкалье. Из нее вы узнаете — об истории этого неповторимого края, а во второй части — о тайнах сибирских лесов и чудесах природы.

На берегах таинственной Силькари - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Американский путешественник Джон Кеннан писал о Нерчинском крае: «Почти все рудники в этой части Забайкалья — собственность царя и называются кабинетскими. Как и почему они принадлежат ему — никто не знает».

«Как и почему» знал один только человек — царица Екатерина II. Это она в 1878 г. издала указ: «Для приведения в хозяйственное устройство Нерчинских заводов и для удобнейшего оными управления повелели мы: заводы сии со всеми принадлежащими к ним строениями, инструментами, материалами, деньгами на производство оных и людьми, как и горную Нерчинскую экспедицию, отдать в ведомство Кабинета нашего».

Видите, как все просто: мы повелели все это отдать самим себе и баста!

С тех пор в царский карман из Нерчинского края потек денежный ручей, как он тек когда-то в виде мягкой рухляди.

Но вот через тридцать лет ручеек стал слабеть: нещадная эксплуатация подорвала производство. Добрый бы хозяин ремонтировал заводы, менял оборудование. Но это требует довольно больших затрат. А тратиться «великому» правителю совсем не хотелось. Он нашел другой выход: взял да и передал заводы в подчинение государству, чтобы оно улучшило производство на казенные деньги. Однако и тут не забыл приписать: «Заводы, как и ныне, остаются частною собственностью нашею».

Когда на престол взошел Александр-«освободитель» и увидел, что заводы дают хорошую прибыль, он снова передал их в ведомство своего Кабинета. А убедившись, что из подневольного труда приписанных к заводам крестьян много не выжмешь, он превратил их в казаков, наделил своей землей. Но при этом потребовал «компенсации». И вот на свет появился доклад графа Перовского, высочайше одобренный царем: «Посему я полагаю справедливым изыскать средства к вознаграждению Кабинета, с чем согласен и генерал-губернатор Сибири». И отдали бедняге царю левый берег Амура, с богатыми золотыми россыпями.

Заполучив золотоносные земли, царь решил сдать их в аренду при условии, что из каждых ста пудов добываемого золота пятнадцать будет получать он.

Такой наглости не ожидало даже услужливое министерство финансов. Оно прозрачно намекнуло, что если бы снизить этот процент, то государству была бы большая польза, потому что больше нашлось бы охотников добывать золото и его количество увеличилось бы.

Тут на благообразном лице императора, денно и нощно «пекущегося» о благе своего народа и государства, появился хищный оскал нерчинских купцов. «Кабинет долгом считает, однако, объяснить, — отвечал он, — что в этом случае выгоды его и выгоды Государственные не вполне согласуются между собою. Для государства, может быть, полезным было бы вовсе не облагать податью золотопромышленность, ибо в этом случае потеря прямого дохода от добычи металла вознаградится косвенно увеличением его количества, в распоряжение Правительства поступить имеющегося; но для Кабинета, как частного лица, который неизвестно еще, вознаградится ли увеличением дохода от развития золотопромышленности, — это невыгодно».

Не только за золотоносные, даже за обыкновенные земли царь требовал платы: Нерчйнский горный округ был его собственностью. В районе Дучарского, Шилкинского, Александровского и Петровского заводов царю принадлежало двенадцать тысяч десятин: земли, а крестьянам только пятьсот. Царь милостиво разрешал им сеять хлеб на «его» земле. А в благодарность за это разрешение они должны были платить ему тридцать шесть тысяч рублей в год.

В Европейской России царю «принадлежало» 7 миллионов десятин земли — столько, сколько имели 500 000 крестьян. А в Нерчинском крае в три с лишним раза больше — 24 миллиона.

Алтайские крестьяне выплачивали царю каждый год полмиллиона рублей за землю и миллион за лес. Столько же платили ему крестьяне Забайкалья. Кроме того, даровой труд каторжан на нерчинских заводах давал царю почти миллион рублей прибыли. Отсюда каждый год шло в его карман тысяча пятьсот килограммов чистого золота!

Царское правительство ничего не делало, чтобы облегчить жизнь народа. Ведь у власти стояла «белая кость» — князья, бароны и графы. (Простые люди для них были «черной костью» — их так и называли чернью.)

Все блага предназначались для богачей: дворцы, высокие должности в государстве. Только им выдавались ордена, тем более, что ордена стоили больших денег. За медаль с брильянтами надо было заплатить пятьсот рублей, за золотую на голубой ленте — двести; знак святого Александра Невского стоил 1500 рублей, святой Анны первого класса — пятьсот, а второго — тысячу. Годовой же доход крестьянина в то время был девять рублей.

Накануне революции — всего лишь за два года до нее — в Забайкалье было проведено исследование жилищных условий рабочих. Оказалось, что из 170 семейств только 9 живут в отдельных домах, 32 в отдельной квартире, 56 в отдельной комнате, а остальные — в общих казармах и бараках.

После этого опросили 333 рабочих, где они спят. Оказалось, что только третья часть из них опит на кроватях, остальные — на нарах, лавках, на полу, на земле, а один даже… на станке.

Между тем с 1808 года холостому генералу от кавалерии или инфантерии было положено девять комнат, а семейному и того больше!

У амурских новоселов на каждое село приходилось по пять-шесть кляч. А иркутскому генерал-губернатору Немцеву, собравшемуся в Забайкалье для обозрения края, понадобилось 110 подвод, чтобы разместить многочисленную челядь, свиту, уложить продукты, шатры. А когда он возвращался обратно — пришлось добавить, к этому обозу еще сорок пять подвод, чтобы увезти полученные им взятки.

Недавно я прочитал отчет врача, который побывал перед революцией на одном из приисков: «Рабочие из-за тесноты, — писал он, — спят плотно один к другому, так что повернуться можно с трудом. Некоторые рабочие устроились под нарами, чтобы не задохнуться, проковыряли в пазах стен отверстие и по очереди пользовались свежим воздухом. При мне из-под нар вытащили мертвого рабочего».

Автор другого отчета рассказывает, как он видел оборванного тунгуса, который на помойке ел кость. «Эта сцена до сих пор в памяти. Как могла она иметь место там, где каждый день приносит около пуда намытого золота?»

На свои беды и нужды наши прадеды жаловались редко. От жалоб все равно не было никакого толку, да и стоили они дорого. Жалобы можно было писать только на гербовой бумаге, а один лист ее стоил столько же, сколько… три девочки, купленные в рабство.

К тому же, прежде чем подавать в суд, надо было заплатить сначала гербовую половину, потом исковую с каждого прошения, потом еще рубль пятьдесят — неизвестно за что. Бели решение суда тебя не устраивало, надо было платить огромные деньги за пересмотр дела. Короче говоря, за каждый высуженный пятак приходилось платить полтину.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: