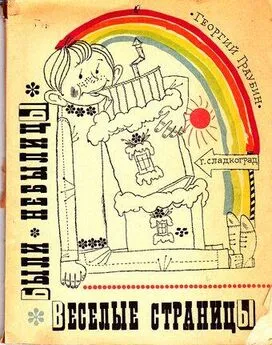

Георгий Граубин - На берегах таинственной Силькари

- Название:На берегах таинственной Силькари

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Восточно-Сибирское книжное издательство

- Год:1974

- Город:Иркутск

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Георгий Граубин - На берегах таинственной Силькари краткое содержание

Сибирь — удивительная страна. В ней есть непроходимые леса и болота, есть обширные степи, свои маленькие Сахары и ледники. Зимой здесь стоят суровые морозы, а летом бывает жарко, как в пустыне. Почти вся сибирская земля скована вечной мерзлотой, а под мерзлой землей плещутся моря горячей воды.

История заселения Сибири тоже необыкновенна. У сибиряков крепкий характер, большая душевная щедрость, они славятся традиционным гостеприимством. И теперь в Сибирь едут из-за Урала не только работать — едут на экскурсии, просто провести отпуск в лесах и на горных реках.

Эта книга — рассказ не о всей Сибири, а лишь о самой восточной ее части — таежном Забайкалье. Из нее вы узнаете — об истории этого неповторимого края, а во второй части — о тайнах сибирских лесов и чудесах природы.

На берегах таинственной Силькари - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

И вот мы, надев горняцкие робы — непромокаемые штаны, тужурки, резиновые сапоги и каски, вооружившись карбидными лампами, спустились в шахту, Там мы долго петляли по штрекам и квершлагам, пока, наконец, Сергей не юркнул в какой-то боковой лаз. Узкий и низкий тоннель, в котором мы очутились, был наглухо перегорожен толстыми досками, Но Сергей легко отодвинул одну из них влево, другую — вправо, и через это отверстие мы проникли в штольню, пробитую еще во времена декабристов.

Первые восемь декабристов, привезенные в Забайкалье, работали сначала на руднике Благодатском, так как Читинская тюрьма была еще не готова. В Горном Зерентуе сидел только один декабрист — Сухинов. За участие в восстании Черниговского полка его приговорили к расстрелу. Затем расстрел был заменен вечной каторгой.

Полтора года гнали Сухинова в тяжелых кандалах в жару и мороз сюда, в Горный Зерентуй, вместе с уголовниками. В конце пути Сухинов узнал, что все остальные декабристы перевезены в Читу. Тогда он подговорил несколько каторжан поднять восстание, сжечь Горный Зерентуй, пойти в Читу и освободить декабристов. К восстанию стали готовиться. Но в последнюю минуту предатель выдал все планы.

Началось дознание. Суд приговорил Сухинова и еще пятерых заговорщиков к расстрелу. Назавтра должна была состояться казнь. Но вторично приговоренный к расстрелу декабрист не стал ждать своей казни: он повесился ночью в камере на ремне от кандалов. Рассказывают, что фельдшер, которого вызвали в камеру, застал Сухинова еще живым. Но он не стал спасать его ради того, чтобы подставить наутро под солдатские пули…

Назавтра состоялась казнь. Осужденных должны были расстреливать над выкопанной заранее ямой, поочередно привязывая к столбу. Прежде чем начать расстрел, палачи бросили в яму мертвого декабриста. Затем привязали к столбу одного из приговоренных. Раздался залп — и новый труп был брошен в яму.

Ото всей этой ужасной процедуры солдаты разнервничались, стали мазать. Одного несчастного офицеру пришлось добивать штыком…

Все эти воспоминания нахлынули сразу, как только мы оказались в древнем, выбитом руками каторжников каменном коридоре. Он был низкий, узкий, с потолка то и дело капала вода, воздух был застоявшийся и заплесневелый. Кто знает, может быть, Сухинов работал именно в этой штольне: тогда их проходили немного. А если и не в этой, то в другой, похожей на эту: пробивали их вручную, все они были одинаково узкими и низкими.

— Сережа, что это? — шепотом спросили мы у нашего провожатого, показывая на деревянную пробку в каменной стене.

— Это для того, чтобы вешать свечку, — так же шепотом ответил Сергей. — Тогда работали при свечах. Не будешь же держать ее в руках.

Через несколько десятков метров Сергей остановился и осветил карбидкой стену:

— Вот…

В стене была точно такая же деревянная пробка, а к ней прибит крохотный, вырезанный из меди крестик.

— Кто-то умер на этом месте. В штольне девять таких крестиков — девять душ…

Потом в шахте нам показывали деревянный желоб и деревянный насос, которые нашли в старых выработках. Они довольно хорошо сохранились: шахта была зотоплена, и они десятки лет лежали в воде. А перед моими глазами все стояли медные крестики, позеленевшие души узников, прибитые к деревянным пробкам старинной штольни…

Спускаемся в полуподвальный этаж белого двухэтажного здания, в котором находится столовая, школа, клуб. В этом здании необыкновенно толстые стены, мрачные сводчатые потолки. Это и есть Горно-Зерентуйская тюрьма — знаменитая своим драматическим прошлым.

Тюрьму давно перестроили — камеры разгородили, в комнатах сделали широкие окна. Массивную тюремную ограду тоже разрушили, оставив на память лишь крохотную частицу. И все-таки жутковато входить в гулкий коридор полуподвала — перед тобой незримо стоят тени в серых халатах: умерший от тифа студент Павел Иванов, покончивший с собой Егор Сазанов, не вставшая перед бароном Корфом непокорная Елизавета Ковальская. Это здесь она набросилась с кинжалом на смотрителя Бобровского.

Преподаватель по труду Николай Николаевич Колесников деловито открывает одну из комнат — камеру тех лет. Ее оставили в неприкосновенности.

В этой части полуподвала школьные мастерские, по коридору сломя голову носятся ребятишки. Для них эта комната обыкновенная кладовая. А я поневоле вздрагиваю, когда мы входим в сырую, угрюмую и, как бы это сказать точнее, безысходную камеру.

Она — точная копия большой одиночной камеры Алексеевского равелина Петропавловской крепости. Разве вот окно не так высоко — полуподвал. И коридор, в который выходят двери, не такой длинный.

В камере давно уже нет ни нар, ни параши, ни решетки на окне. Начинаем всматриваться в серую от времени противоположную стену, на ней все отчетливей вырисовывается бурое пятно крови.

— Кровь, — подтверждает Николай Николаевич. — Тут ведь не просто камера была, а карцер: тюрьма в тюрьме. Понятно, что не все в ней выдерживали — некоторые головы о стену разбивали. Мой дед Тимофей Егорович отбухал в этой тюрьме двадцать лет. К нему в кошевку кто-то подкинул убитого священника, вот его и приговорили к смертной казни. А когда нашлись преступники, деда «помиловали» — заменили виселицу двадцатилетней каторгой… Между прочим, в нашем поселке еще есть те, которые сидели в этих камерах. Жив еще даже и один из надзирателей. А меня уж вы извините — мне надо готовить лекцию о космосе…

Вот когда история, которую я долгими вечерами изучал по архивным материалам, стала обрастать плотью! Словно все события тех лет воскресли и прошли перед моими глазами.

Чаще всего предприятия разделяют судьбу общества. Процветает общество — процветают его предприятия, хиреет общество — приходят в упадок фабрики и заводы.

Все месторождения Горного Зерентуя при царе захирели. Из Благодатского тогда вынули за полвека сто тысяч тонн руды, остальную испортили (брали руду хищнически, выбирая ту, в которой больше металла). На Екатерининско-Благодатском месторождении полукилометровую штольню для спуска воды проходили семнадцать лет. Штольни Мальцевскую и Константиновскую проходили двадцать один год, а длина каждой была всего по километру. Труд в шахтах, конечно, был ручной. Царь и его чиновники заботились только о своих прибылях. До рабочих никому дела не было. Когда на Каре Разгильдеев дал слово добыть 100 пудов золота за год, он слово сдержал, но на кладбище прибавилась тысяча свежих могил.

Перед первой мировой войной Горный Зерентуй хотели откупить на тридцать пять лет англичане. Они походили, посмотрели выработки, поразведали недра — и не решились. К тому же началась война, и стало не до этого. Так что к семнадцатому году в Горном Зерентуе оставалась одна тюрьма.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: