Павел Сюткин - Непридуманная история русских продуктов

- Название:Непридуманная история русских продуктов

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:АСТ

- Год:2014

- Город:Москва

- ISBN:978-5-271-088552-7

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Павел Сюткин - Непридуманная история русских продуктов краткое содержание

Старинные рукописи, мемуары современников, тайны и открытия ждут вас на страницах этой непридуманной истории. Русская кулинария всегда существовала в тесном контакте с кухнями других стран. Что в ней исконно наше, а что заимствовано, – разгадать эту загадку и попытались авторы книги. В ней вы встретите увлекательные расследования судеб блюд и продуктов. Рассказы о том, как они приходили в нашу кухню. Как по истечении столетий становилось очевидным сходство кулинарных традиций разных народов.

Непридуманная история русских продуктов - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

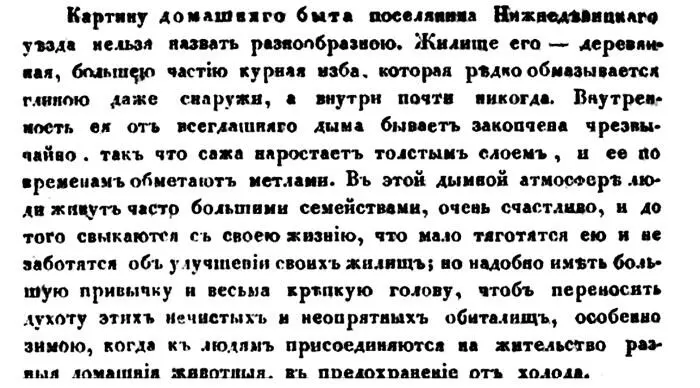

Паоло Кампани (конец XVI века): «Дома – деревянные, даже богатые палаты не отличаются изяществом отделки. Голые стены черны от дыма и сажи: ведь у московитов и литовцев печи, в отличие от наших, не имеют труб, через которые огонь и дым безопасно удаляются через крышу, у них он выходит через раскрытые окна и двери. Поэтому, когда затапливают печь, в помещении набирается столько дыма (а они топят сырыми или влажными дровами), что там никаким образом невозможно находиться» [17].

Иностранцам можно верить или не верить. Только очень уж много имеется подобных свидетельств…

Однако есть немало отзывов и о том, насколько полезными и удобными для жизни были эти «курные» избы. Изрядная часть современной квазиисторической литературы просто переполнена такими мыслями: мол, когда дым шел в избу, он и воздух обеззараживал, и ветчину коптил под потолком, и одежду сушил… И дым там уходил сразу вверх, не оставляя копоти на стенах (несмотря на многочисленные свидетельства современников). Судя по этим, несомненно, очень патриотическим текстам, жизнь в курной избе была курортом по сравнению с жизнью «немытой» Европы, страдающей от всех возможных болезней из-за отсутствия русской печки.

Но это в книжках. А в действительности все было гораздо проще и правдивее. Вот перед вами описание курной избы XIX века [18](которая в данном случае, похоже, мало изменилась с века XV):

Резонным было бы спросить: а как же тогда готовились все те многочисленные царские, да и просто изысканные угощения, которые упоминаются в книгах тех же иностранцев, посетивших Московию? И вот здесь есть определенная тонкость – хорошая печь, пригодная для кулинарии, была весьма дорогим и явно не всем доступным удовольствием. И стояла она чаще всего в специальной поварне, вынесенной за пределы жилого помещения (что само по себе уже являлось признаком достатка).

«…чтоб в летние дни в городе никакие люди изб и мылен не топили и поздно с огни не сидели, а есть бы варили и хлебы пекли в поварнях в печах, а у которых поварен нет, и тем велеть есть варить и хлебы печь за городом и в огородех в печах, чтоб не близко города». [19]Этот текст из «Разрядной книги» 1616 года ясно показывает, что «поварни с печами» в то время – достояние избранных горожан.

Примерно о том же говорит и Павел Алеппский, посетивший Москву в первой половине XVII века: «В это лето они запечатали… печи, кои открывают только по четвергам, чтобы жители могли испечь в них хлебы. Всякого, у кого заметят дым, выходящий из дома, тащат, бьют, заключают в тюрьму и берут с него большой штраф. Вся эта строгость существует ради (предупреждения) пожаров, и эта мера весьма стеснительна. Когда варят кушанье на открытом дворе , то боятся, чтобы ветер не разнес огонь, и не загорелись окружающие дома, ибо все дома в этой стране, как мы сказали, деревянные» [20].

А теперь давайте задумаемся: возможно ли (а главное – целесообразно ли) сооружение большой и дорогой печи «во дворе»? Там, где в зимнюю стужу (кто ж ее зимой на улице топить станет?), летний зной, осенний дождь она будет трескаться и разрушаться? Нетрудно предположить, что в большинстве случаев речь шла о достаточно примитивном сооружении – все тех же печах из необожженной глины, в лучшем случае с кирпичным подом .

XVII–XVIII века

О внутренней планировке жилых помещений XVII в. сведений сохранилось не так уж много. Известно, например, что как раньше, так и позже они характеризовались, в основном, типом печи. Изба, или горница называлась черной либо белой в зависимости от того, стояла ли в ней курная беструбная печь или уже печь с трубой (такие начали появляться в это время). В городах белых изб и горниц насчитывалось довольно много, в деревнях же их почти не было. Именно печь с трубой тогда и стала признаком зажиточности горожанина. Печная труба имела, должно быть, вьюшку, которую можно было закрыть. Керамическая труба, закопченная изнутри, с фланцем-обоймой для печной вьюшки найдена при раскопках в Москве в Гончарной слободе, где, видимо, в XVII в. было налажено довольно широкое производство таких труб. Печь могла быть глинобитной или кирпичной, но ее основание ( под ) всегда делался кирпичным…

Время шло, происходила эволюция очага. Так, по мнению историков, уже к XVII веку «черные» печи в богатых домах встречались редко, большею частью – в подклетах и «людских» избах [21]. «Варистые» русские печи для приготовления пищи и выпечки хлеба по-прежнему располагались вне дома, в специальных поварнях и хлебных избах. Внутренние же помещения отапливались «грубами» [22]– печами с дымоходами, иногда имевшими и лежанки. Печи в парадных комнатах облицовывали рельефными изразцами: в конце XVI – начале XVII в. – терракотовыми (красными), позднее – поливными муравленными (зелеными) или ценинными (многоцветными). О жаркой топке печей в Московии, которая «иностранцу сначала, наверное, не понравится», писал и английский дипломат Джильс Флетчер [23], посетивший Русь в 1588 году.

Можно ли назвать трубу для печи исключительно русским открытием? Вряд ли. Есть немало свидетельств того, что печи с трубами появляются чаще в столицах, приграничных районах, а то и вовсе в домах иностранцев, проживающих в русских городах. Вот, к примеру, любопытный документ – «Роспись новых построек на шведском гостином дворе во Пскове», относящаяся к 1663 году [24]:

«Лета 1171 году марта в 11 день по государеву цареву и великого князя Алексея Михайловича, всеа Великия и Малыя и Белыя Росии самодержца, указу и по приказу окольничев[о] и воеводы князя Федора Федоровича Долгорукого с товарыщи голова стрелецкой Григорей Вельяшев, пришед на гостин немецкой свейской двор, досматривал, что в прошлом во 170 году на том немецком дворе построено вновь всяких хором и заборов. И тому роспись.

…На дворе таможенная изба новая, мерою государевы меры 3 сажен в длину и поперег, в вышину восминатцать рядов. Внутри в ызбе печь белая каменная, свод и труба кирпичная ; лавки безприличисты, тесаные; 2 окна красные з затворки на петлях…»

Как видите, типичная русская печь (как мы ее понимаем сегодня), но – на шведском дворе (и построенная, видимо, по заказу шведов). Так что, возможно, это общее историческое наследие северо-восточной Европы (в том числе и Руси), приоритет в изобретении которого вряд ли очевиден.

А затем пришла эпоха Петра I. В 1718 году вышел указ, запрещающий строительство в Санкт-Петербурге домов с курными печами. А через четыре года действие этих требований распространилось и на строительство курных печей в Москве.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: