В Долин - Колодцы (Сделай сам №01∙1989)

- Название:Колодцы (Сделай сам №01∙1989)

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Знание

- Год:1989

- Город:Москва

- ISBN:5-07-000417-4

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

В Долин - Колодцы (Сделай сам №01∙1989) краткое содержание

* * *

В этом номере, в доступной форме, рассказывается, как своими руками построить на приусадебном участке колодец. Большое число чертежей и рисунков значительно облегчает восприятие материала и делает его своеобразным руководством к действию.

Книга предназначена домашним умельцам и всем тем, кто хочет научиться новому для себя делу.

Колодцы (Сделай сам №01∙1989) - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Станок ударно-канатного бурения для сооружения колодцев был изобретен еще в Древнем Китае, и в принципе он не отличается от современных конструкций. Древнее техническое оборудование было преимущественно деревянным и приводилось в движение вручную. Несмотря на медленные темпы бурения, которое иногда длилось несколько лет и даже десятилетий, сооружались глубокие колодцы глубиной 1200–1500 м. Правда, строились они для добычи рассола и газа, а не для получения питьевой воды.

Ударно-канатное бурение подробно описано в брошюре профессора Е. Е. Скорнякова «Как находить воду посредством бурения и устраивать простейшие буровые колодцы», изданной в 1922 г.

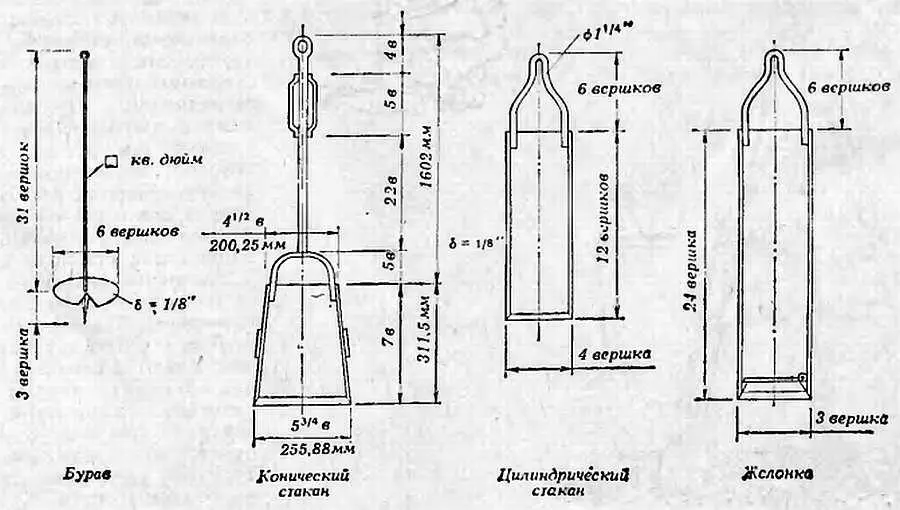

В своей брошюре Е. Е. Скорняков упоминает буровой снаряд Шитца, который «работает чрезвычайно быстро и просто. В течение дня, если работать вдвоем, со всеми приготовлениями, можно легко пробить скважину диаметром 270 мм до 20 м глубиной». Буровой снаряд Шитца состоял всего из четырех несложных инструментов и был доступен для изготовления в любой кузнице (рис. 31).

Рис. 31. Буровой снаряд Шитца

Перед бурением в скважину глубиной 1 м (делается буравом) устанавливают вертикально столб диаметром 140–200 мм и закрепляют оттяжкой за якорь. На верху столба заранее делают поперечину (в виде глаголицы) с подкосом и блоком. Подвешенным на блоке буравом намечают центр скважины. Начинают проходку скважины тем же буравом на глубину 1 м.

Далее работу ведут коническим стаканом — это основной инструмент. Поднимают его за веревку на высоту 1–1,5 м и бросают. Стакан врезается в дно скважины, грунт входит в него, уплотняется и удерживается в стакане, пока его вытаскивают на поверхность. Может случиться, что стакан будет забирать грунта слишком мало или совсем его не забирать. Это происходит в тех случаях, когда грунт очень тверд и сух или состоит из сыпучего песка или песка, напитанного водой (плывуна). В первом случае надо подливать в забой воду, во втором — подсыпать немного растительной земли и незначительно смачивать водой. Можно также пустить в дело цилиндрический стакан или желонку. Последняя и предназначена для проходки сыпучих и оплывающих грунтов, поскольку снабжена клапаном. С помощью желонки можно извлекать и довольно большие камни, лишь бы они смогли пройти в отверстие под клапан.

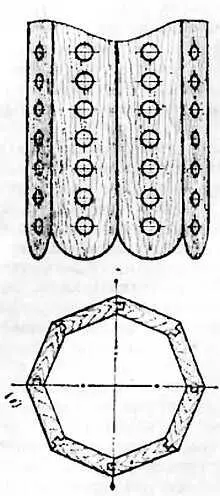

Желонка в плывучих грунтах будет успешно забирать породу. Но поскольку порода будет заливать скважину, проходку скважины придется вести одновременно с опусканием обсадной трубы. Материалы, из которых делают обсадные трубы, могут быть самыми разными, здесь же мы пока остановимся на конструкции обсадной трубы из досок (рис. 32). Это один из самых доступных вариантов. Заметим, что современные материалы позволяют несколько упростить конструкцию дощатой обсадной трубы — шипы сделать вставными, а все соединения собрать на водостойком синтетическом клее, например, эпоксидном, с запрессовкой шурупами или гвоздями. Доски нижнего конца обсадной трубы заостряют, закругляют и в них также просверливают отверстия для прохода воды в водоносном слое. Верхние доски устанавливают вразбег, чтобы разнести стык при наращивании трубы. Обсадную трубу во время проходки скважины опускают до самого дна.

Рис 32. Обсадная труба из досок

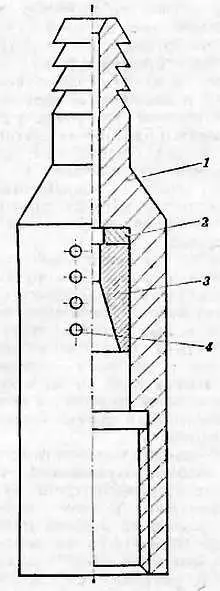

Описанный выше снаряд Шитца без помощи кузнеца изготовить совсем непросто. Так, даже в условиях довольно оснащенного ремонтно-механического цеха конический стакан автору сделать не удалось. Поэтому пришлось изготовить этот инструмент из двух отрезков труб: в нижней вырезали клинья кислородным резаком, нагрели до пластичного состояния. подогнули и заварили — получился конус (рис. 33).

Рис. 33. Конический стакан в современном исполнении:

1— башмак; 2— конус; 3— окно для чистки; 4— ударная штанга

Недостатком бурового снаряда Шитца является невозможность проходки скважины в породе с крупными валунами и сплошными каменными пропластами. Однако устранить этот недостаток сравнительно легко, если использовать долота (как при ударно-вращательном бурении), а веревку заменить стальным тросом. Тогда ударно-канатное бурение становится универсальным, пригодным для любых пород.

Проходка твердых пород требует более сильного удара инструмента в забое. Достигается это применением тяжелой ударной штанги, которую можно сделать цельной или составной (из отдельных стальных болванок, штанг, заполненных бетоном). Соединять эти болванки лучше на фланцах с помощью болтов, поскольку цилиндрические резьбы от ударов быстро сминаются и разъединить потом болванки крайне трудно. В практике автора для проходки очень тяжелых пород (каменные плиты по 60–80 см толщиной одна над другой через 3–4 м) были использованы штанги общей массой до 500 кг. Понятно, что в этом случае уже без лебедки не обойтись, а веревку приходится заменить стальным тросом. Последний необходим здесь не только из-за прочности. Дело в том, что плоские долота необходимо при каждом ударе поворачивать на некоторый угол, чтобы они разрабатывали круглую скважину. Когда бурят ударно-вращательным способом, штанги поворачивают при каждом ударе руками. А как быть, если вместо штанг веревка? Замена веревки стальным тросом и позволяет осуществлять такой поворот с помощью специального устройства — канатного замка (рис. 34).

Рис. 34. Канатный замок:

1— корпус; 2— шайба; 3— втулка; 4— отверстие для выхода воды

Для крепления троса в замке его протягивают во втулку, конец расчаливают на отдельные проволоки, очищают до металлического блеска и вырезают пеньковый сердечник. Затем проволоки загибают вверх, чтобы они смогли войти в коническую расточку втулки, затягивают туда канат и заливают каким-либо легкоплавким металлом или сплавом. Втулка с закрепленным канатом должна в замке свободно вращаться, перемещаться вдоль оси и проскальзывать при закручивании-раскручивании каната. В этом как раз и заключается конструктивная идея канатного замка. Таким образом, при поднятии долота трос натягивается и раскручивается, поворачивая свободно висящее долото вместе со втулкой на некоторый угол. Когда же брошенное долото ударяет в породу, трос в результате снятия нагрузки снова закручивается, проворачиваясь в замке.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: