П. Федоров - Плотник-любитель

- Название:Плотник-любитель

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент 5 редакция

- Год:2016

- Город:Москва

- ISBN:978-5-699-88240-3

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

П. Федоров - Плотник-любитель краткое содержание

Плотник-любитель - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

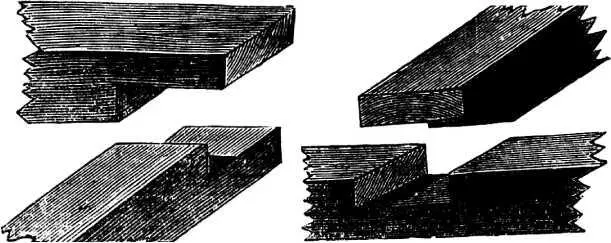

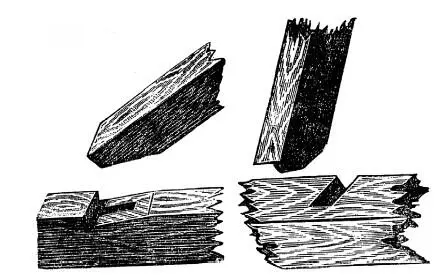

Рис. 55, 56

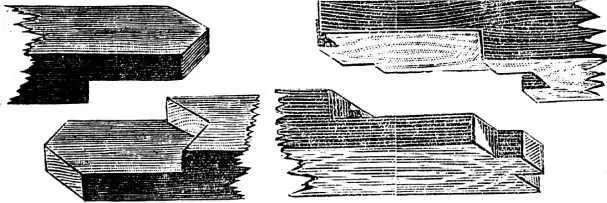

Вязка может иметь три главных случая: первого рода , когда соединяемые части встречаются концами, образуя различные углы; второго рода , когда конец одного бруска или доски входит в середину другого; и третьего рода , когда бруски взаимно перекрещиваются. Мы рассмотрим только наиболее употребительные случаи такой вязки, наиболее пригодные для плотничных работ.

Вязка внакладку(рис. 57) – простейший вид соединения двух брусков под углом, но вместе с тем и наименее прочный, и потому употребляется для самых простых работ. Оба соединяемых бруска срезывают в поддерева под прямым углом, отступая от концов на ширину бруска, и накладывают один на другой, как показано на рис. 57 и 58, и закрепляют деревянными гвоздями (нагелями), а в некоторых случаях и склеивают.

Иногда угловая вязка делается под углом в 45° и тогда получает название вязки на ус, отчего получается более красивый вид соединения.

Рис. 57, 58

Наиболее простые случаи вязки второго рода, т. е. когда один брусок входит в середину другого, будут указаны далее. Наконец, примером вязки третьего рода будет простая прирубка двух перекрещивающихся между собою в полдерева брусков.

Вязка шиповаячаще других соединений дерева под углом употребляется для оконных переплетов, ящиков и прочего. Шипы бывают сквозные и несквозные. К первым принадлежат следующие вязки.

Вязка простая шиповая,как известно, представляет достаточно прочное угловое, соединение, не отличающееся, однако, большою чистотою. Для образования этой вязки конец одного бруска или доски разделяют на три равные части, из которых крайние выпиливаются, а оставшаяся средняя часть образует шип, соответственно которому пропиливается и вырезается гнездо, с которым шип образует угловое соединение.

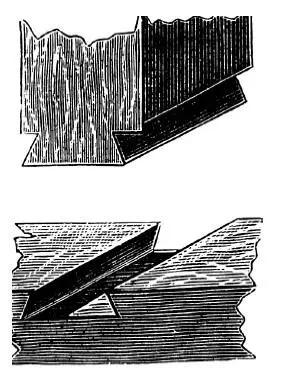

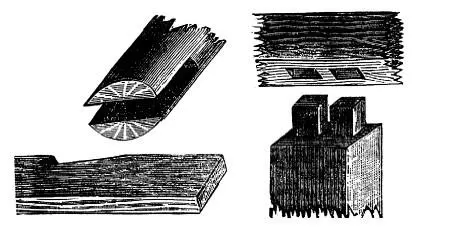

Замок шпоночный(рис. 59) употребляется для соединения брусьев под углом, когда конец одного бруса должен войти в середину другого.

Рубка стен.При рубке стен способы соединения бревен в углах можно подразделить на две группы:

1) вырубка с остатком, когда бревна, образующие углы, выходят своими концами за поверхность стены;

2) вырубка без остатка, если концы бревен срезаны в плоскости стены.

Первый способ довольно часто употребляется при рубке крестьянских изб и вообще сельских ломов, не обшитых тесом. В этом случае угловые остатки должны быть ровно опилены и подчищены и самая подборка бревен для рубки наружных стен сделана более тщательно, чем в том случае, когда дом будет обшит тесом.

Что касается второго способа вязки углов, то он более экономичен, чем первый, ибо при нем не теряется напрасно длина дерева.

Рис. 59

Рис. 60

Самая простая вырубка с остатком – это так называемая врубка в обло или в чашку (рис. 60). Она состоит в том, что бревна двух взаимно перпендикулярных стен располагаются на полбревна одно выше другого. Для этого в бревне одной стены делают врубку в форме чашки, соответствующей цилиндрической поверхности бревна, и укладывают в нее бревно другой стены. Это бревно, в свою очередь, имеет такую же врубку, в которую укладывается следующее бревно и т. д.

Для большей прочности и плотности углов употребляют так называемую врубку в присек, отличающуюся от предыдущей тем, что вместо полуцилиндрической выемки вырубают только ¾ ее, а ¼ или меньше оставляют невырубленной; образующейся при этом шип устраняет всякое перемещение бревна. Вырубка без остатка делается в лапу, как это видно на рис. 61. Такие стенки почти всегда обшиваются тесом, и потому такой способ связки стен наиболее употребителен для городских деревянных построек.

Рис. 61

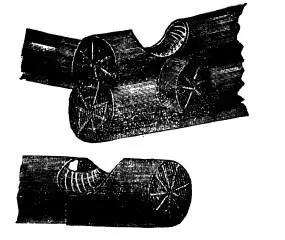

Замок стропильный типовой(рис. 62). Ближний конец стропила причерчивается к продольному ( затяжному ) брусу или балке по уклону, прирубается с боков на ⅓, причем оставшаяся средняя часть образует шип, острый конец которого обрубается по угольнику к верхней грани стропила и обделывается так чтобы он углубился в балку до половины. Такая вязка употребляется преимущественно для крыш с крутым подъемом. Стропильный замок часто делают с двойным шиповым зубом в тех случаях, когда необходимо сделать прочное сопряжение для городских построек.

Рис. 62, 63

Простой стропильный замок.Такой замок изображен на рис. 63; он употребляется при постройке сараев и временных крыш. Шип зарубается на ⅓ толщины бруса и срезывается по наугольнику так, чтобы вставленный в гнездо, он образовал плотное скрепление под острым углом.

Замок проушинный(рис. 64) употребляется только для временных навесов и простых сараев на столбах. В верхней части столба выпиливается проушина, в которую помещают стропила (на ребро) – обыкновенно доску 6,3 см, с небольшим косым зарубом для того, чтобы стропила не могли соскользнуть. Иногда вместо одного типа делают два, как это видно на рис. 65; разметка делается в этом случае так же, как и для одиночного шипа, с тою только разницею, что конец бруска делится не на три части, а на пять. В одном бруске вырезают две части, а в другом три, и затем оба бруска сколачиваются вместе.

Рис. 64, 65

Для большей прочности шиповых соединений в торец типа заколачивается деревянный клинышек, который, распирая конец шипа, не дает ему выскочить из гнезда.

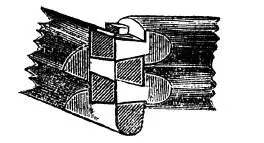

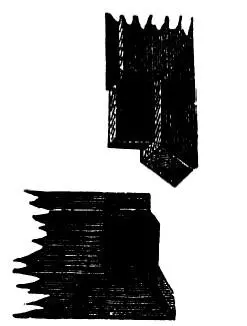

Вязка шиповая на усобразуется выпиливанием косого типа (в 45°) и, соответственно ему, косого сквозного гнезда, как это показано на рис. 66.

Рис. 66

Подобно прямой шиповой вязке под углом, здесь могут быть два или несколько шипов. Вязка шиповая принадлежит к числу чаще всего употребляемых соединений дерева для чистых работ.

Простым примером вязки будет соединение сквозными шипами, как показано на рис. 67 и 68.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: