Александр Навроцкий - Ковка

- Название:Ковка

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Array Литагент «АСТ»

- Год:2014

- Город:М.

- ISBN:978-5-17-081801-3

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Александр Навроцкий - Ковка краткое содержание

Книга предназначена для студентов, обучающихся по специальности «Технология художественной обработки материалов», и тех, кто желает порадовать себя и своих близких красивыми изделиями из металла, изготовленными самостоятельно.

Ковка - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Кузнечное оборудование.По мере развития общества металл занимает все большее значение в деятельности человека. Возникает необходимость изготовлять из металла изделия и детали большой массы. Однако отковать эти детали при помощи ручных молотов уже не представляется возможным, и начинаются поиски «новых видов энергии и оборудования».

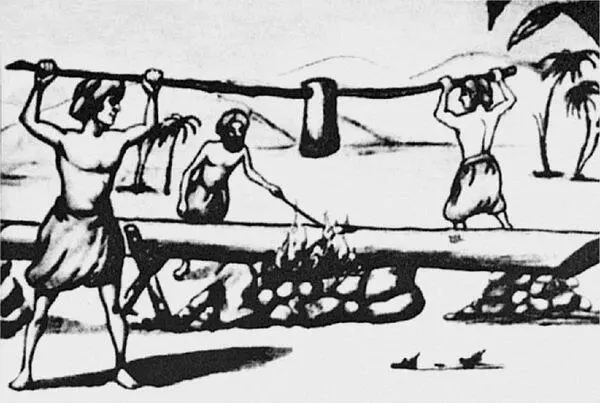

В V в. индийские мастера при ковке крупных изделий применяли тяжелые камни, которые поднимали несколько человек (рис. 1.1.38). Позднее тяжелые каменные или металлические бабы поднимали ремнем через блок (рис. 1.1.39), когда ремень отпускали, баба падала и деформировала горячий металл или дробила камни.

Рис. 1.1.38. Ковка железной Индийской колонны.

Рис. 1.1.39. Ковка на молоте с ремнем.

Начиная с XIV в. для привода различных машин и механизмов применяют водоналивные или, как их называли, водяные колеса. Первоначально они применялись для привода водяных мельниц, и строили их мастера-самоучки, талантливые изобретатели. Эти водяные колеса в зависимости от формы русла реки и мощности потока делались трех типов: верхнего боя (наливные), среднего боя и нижнего боя (подливные).

С XVI в. в России начинают строить «мельницы железцовые», т. е. использовать водяные колеса для молотов, обрабатывающих железо. Известно, что первый молот с водяным колесом для ковки железа – «самоков» – был установлен на р. Лахоме (близ р. Вычегды). Все работы по строительству плотин, водяных колес и самих молотов производили кузнецы без каких-либо чертежей и расчетов. Всю необходимую технологическую документацию мастер хранил в памяти, а секреты строительства передавались только самым близким людям.

Применение водяного колеса позволило создать механический рычажный молот, толчейное устройство, сверлильные и расточные станки и другие устройства с зубчатыми и цевочными передачами между вращающимися осями, в том числе пересекающимися под прямым углом.

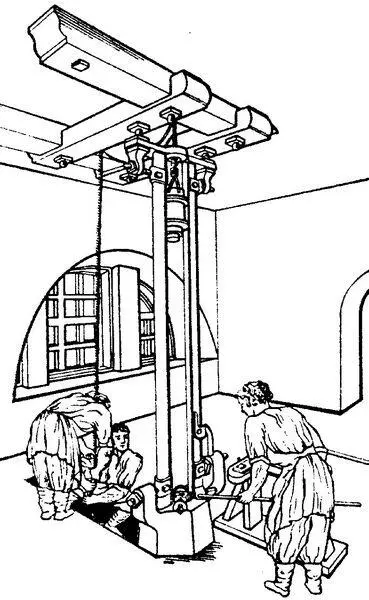

В России на металлургических и железоделательных заводах наиболее широко использовался хвостовой молот, у которого мотовище продолжалось за ось вращения, образуя хвост. Молот поднимался под действием кулаков, сидящих на боевом валу. При сходе кулака с «хвоста» молот под действием кулака падал, деформируя заготовку, лежащую на наковальне. Сама наковальня устанавливалась на массивном деревянном (позднее металлическом) стуле-шаботе.

Для повышения эффективности удара в конструкциях хвостового молота использовалась деревянная упругая доска – отбой, которая пружинила и способствовала увеличению скорости опускания головы.

Хвостовые молоты совершали 30–200 ударов в минуту, а вес падающих частей (головы) достигал 20 пудов и более. Они использовались для всевозможных работ – от протяжки мелкосортного железа до ковки тяжелых якорей. Интересно отметить, что небольшой молот с головой массой 80 кг заменял 25–30 молотобойцев.

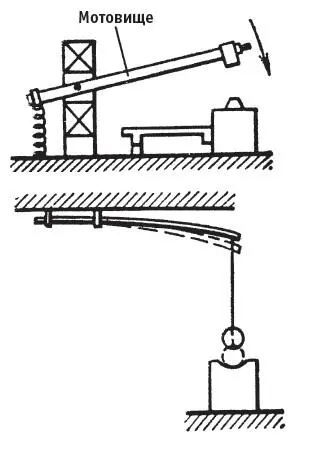

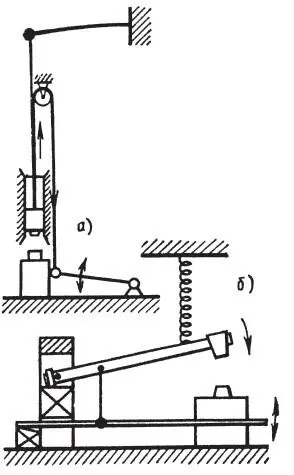

У некоторых народностей применялись очень простые молоты с ручным или ножным приводом. На упругом деревянном стержне подвешивался на канате тяжелый шар-баба. Раскачивая его (рукой или ногой), производили удар, а вверх баба поднималась вследствие упругости стержня. На рис. 1.1.40 представлены конструкции древних молотов с ручным приводом, а на рис. 1.1.41 показаны молоты с ножным управлением. В конструкции ( а ) удар молота получается в результате собственного веса бабы при отпущенной ножной педали, а подъем – при помощи нажатия на педаль и за счет жесткости верхнего упругого стержня. В конструкции ( б ) удар производится при нажатии на педаль.

Рис. 1.1.40. Старинные молоты с ручным приводом.

Рис. 1.1.41. Старинные молоты с ножным приводом.

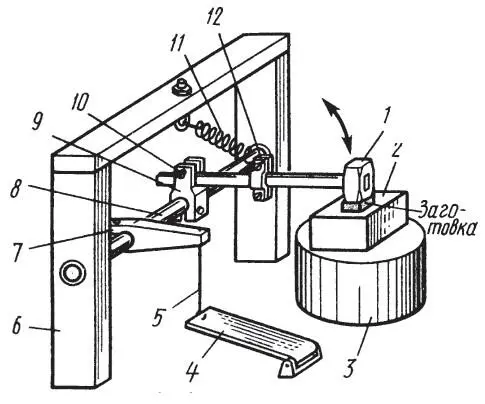

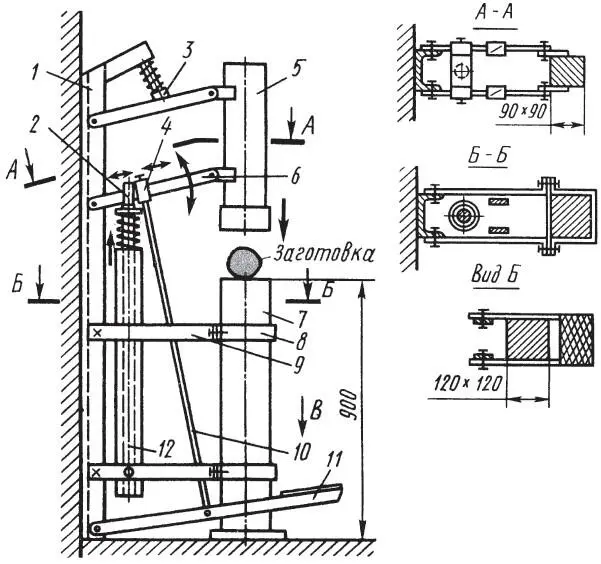

На рис. 1.1.42 показан небольшой по размерам молот с ножным приводом, а на рис. 1.1.43 – оригинальная конструкция самодельного молота с ножным приводом.

Рис. 1.1.42. Молот с ножным приводом: 1 – молот; 2 – наковальня; 3 – стул; 4 – педаль; 5 – тяга; 6 – стойка; 7 – рычаг; 8 – вал; 9 – зажим рычага молота; 10 – зажимной винт; 11 – пружина; 12 – серьга.

Рис. 1.1.43. Рычажный молот с ножным приводом: 1 – стойка; 2 – пружина для подъема; 3 – упор пружинный; 4 – хомутик рычага; 5 – верхний боек (баба); 6 – серьга (4 шт.); 7 – основание (шабот); 8 – хомут; 9 – связи; 10 – тяга (2 шт.); 11 – педаль; 12 – труба с пружиной.

В 2008 г. в ГУМе устроили уникальную выставку, на которой были представлены многочисленные модели всевозможных изделий, сделанных по чертежам выдающегося инженера, мыслителя и художника XVI в. Леонардо да Винчи. Среди этих моделей был и эксцентриковой молот с ручным приводом, который возможно сделать своими руками.

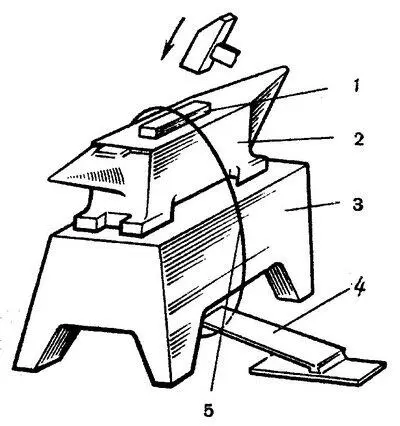

Необходимо отметить, что при работе «в одну руку» многие кузнецы чувствуют, что им не хватает рук для одновременного держания молотка, заготовки и подкладного инструмента. Можно посоветовать способ, которым пользовались кузнецы-серповики при зубрении серпов. Заготовка (рис. 1.1.44, п. 1 ), вынутая из горна, подсовывается под кольцо из троса (п. 5 ), которое под действием ножной педали (п. 4 ) прижимает ее к наковальне (п. 2 ), установленной на подставке (п. 3 ). В результате этого левая рука кузнеца освобождается от клещей, удерживающих заготовку, и может держать необходимый подкладной инструмент (зубило, гладилку и т. п.). Известный в Западной Европе кузнец и создатель уникальной кузнечной школы Альфред Хаберманн предложил для удержания заготовки на наковальне специальный прижим, вставляемый в наковальню (Фото 1.1.21).

Рис. 1.1.44. Приспособление для прижима заготовок: 1 – заготовка; 2 – наковальня; 3 – стул; 4 – педаль с пружиной, 5 – кольцо из троса.

В современных условиях, когда кузнецу приходится работать без молотобойцев, лучший помощник – пневматический молот.

Такой молот (рис. 1.1.45) состоит из рабочего цилиндра (п. 8 ) с поршнем (п. 7 ), штоком (п. 6 ) и верхним бойком (п. 5 ); компрессорного цилиндра (п. 13 ) с поршнем (п. 12 ); привода компрессорного цилиндра, состоящего из электродвигателя (п. 18 ), ременной передачи (п. 17 ), редуктора (п. 16 ), кривошипного вала (п. 15) и шатуна (п. 14 ). Рабочий и компрессорный цилиндры соединены друг с другом верхним и нижним воздушными каналами с кранами управления (п. 9–11). Краны поворачиваются с помощью рукоятки управления.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: