Александр Навроцкий - Ковка

- Название:Ковка

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Array Литагент «АСТ»

- Год:2014

- Город:М.

- ISBN:978-5-17-081801-3

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Александр Навроцкий - Ковка краткое содержание

Книга предназначена для студентов, обучающихся по специальности «Технология художественной обработки материалов», и тех, кто желает порадовать себя и своих близких красивыми изделиями из металла, изготовленными самостоятельно.

Ковка - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Коричневый цвет различных тонов можно получить при погружении (или покрытии) нагретого изделия в раствор сернистого аммония (20–25 г сернистого аммония на 1 л воды). В зависимости от температуры предварительного нагрева изделия изменяется тон цвета. Чем температура выше, тем тон темнее.

Темно-бурый цвет поверхности изделия получают в растворе 30 г сульфата меди, 15 г хлората калия и 10 г перманганата калия на 15 л воды. Раствор нагревают до 100 °C и погруженное изделие слегка трут тампоном.

Цвета от желто-оранжевого до синего можно получить, обработав изделия из латуни в смеси растворов: 130 г гипосульфата натрия на 1 л воды (первый раствор) и 35 г азотнокислого свинца на 1 л горячей воды (второй раствор). Затем оба раствора сливаются вместе.

Протравленный в азотной кислоте и промытый в воде предмет погружают в нагретую до 80 °C смесь растворов. При получении желаемого цвета изделие быстро вынимают из раствора, промывают, просушивают и покрывают бесцветным лаком для закрепления полученной цветной пленки.

Серые и черные цвета получаются при наложении (щеткой или кистью) хлористой сурьмы на готовое изделие. В зависимости от концентрации раствора и времени обработки достигают различных тонов черного цвета. Получив нужный тон, изделие промывают и просушивают.

Более простой способ обработки изделий из меди и латуни – травление поверхности крепкой азотной кислотой. При этом способе необходимо соблюдать особую осторожность и обрабатывать поверхность в хорошо проветриваемом помещении или на улице. На подготовленную поверхность наносят при помощи стержня с ватным тампоном крепкую (или разведенную водой) азотную кислоту, после чего начинается бурная реакция с выделением газов и поверхность постепенно зеленеет, а потом чернеет. Для получения темных тонов изделие (после прекращения реакции) нагревают и процесс повторяют. Затем изделие охлаждают, промывают в горячей проточной воде и высушивают, окончательно шлифуют и полируют.

Изделия из алюминия, как и из других цветных металлов, можно обрабатывать просто копотью от керосиновой горелки или от горящей бересты. А затем, протирая тампоном, смоченным в керосине, те места, в которых необходимо понизить плотность потемнения, создают необходимый колорит всего изделия.

Темно-серый цвет алюминия получают при обрабатывании поверхности раствором соляной кислоты с небольшим добавлением раствора медного купороса и серной кислоты (3–5 %). Цвет изделия зависит от концентрации раствора и марки алюминия.

Отделку изделий из серебра под старое серебро проводят раствором серной печени из расчета 10–20 г на 1 л воды.

Реакция протекает быстрее и качественнее, если раствор будет свежим и слегка подогретым, а изделие перед погружением нагрето.

К химическим способам можно еще отнести серебрениеи меднение.

Для меднения стальных изделий их опускают в раствор, состоящий из 50 г сернокислого оксида меди и 50 г концентрированной серной кислоты на 1 л воды.

После омеднения предмет споласкивают водой и сушат.

Электрохимические (гальванические) способы отделки состоят в покрытии поверхности одного металла другим в результате его осаждения из растворов солей под действием электрического тока, однако эти способы довольно сложны и используются в основном в промышленности.

К декоративной отделкеизделий следует отнести и нанесение рисунков и орнаментов при помощи специальных инструментов.

Гравирование– нанесение на подготовленную поверхность изделия рисунка или рельефа при помощи резцов (штихелей). Существует несколько способов гравирования: плоскостное (двухмерное), гравирование под чернь и обронное (трехмерное).

Гравирование разделяется на ручное стальными гравировальными штихелями и ручное электродрелью.

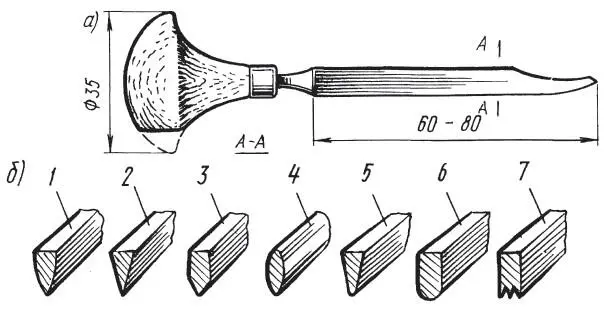

Наиболее древний способ гравирования – ручное штихелями (рис. 1.3.1 а ). Для нанесения различных по размеру и форме линий штихели имеют различные сечения и размеры. Общая длина штихеля составляет 100–130 мм. Штихель вставляют в короткую деревянную ручку грибовидной формы, срезанную с нижней стороны для удобства работы.

Рис. 1.3.1. Штихель – инструмент гравировщика.

Резцы изготовляют из высококачественных сталей У7, У8. Если необходимо изготовить твердый инструмент, то лучше всего для этого взять высокоуглеродистую или быстрорежущую сталь.

Различают следующие основные типы сечений штихелей (рис. 1.3.1 б ).

Шпицштихель – острый резец (п. 1 ). Его боковые стороны слегка выгнуты наружу, ширина спинки 1–4 мм. Он служит для выполнения большинства граверных операций: оконтуривания рисунка, подрезки углов в шрифтовых работах.

Мессерштихель – ножевой резец (п. 2 ). В поперечном сечении имеет форму остроугольного треугольника. Им можно наносить тонкие линии большой глубины.

Фасетштихель – фасетный резец (п. 3 ). У него боковые стенки параллельны, а режущие поверхности встречаются под углом 100°. Ширина спинки 1,5–3 мм. Им можно проводить линии относительно широкие и незначительной глубины.

Юстирштихель – юстировочный резец (п. 4 ). Его выгнутые боковые стороны на поперечном сечении образуют острый овал.

Флахштихель – плоский резец (п. 5 ). Спинка и полотно этого резца параллельны; в зависимости от положения боковых сторон спинка может быть шире или уже полотна. Ширина полотна 0,2–5 мм. Используется не только для нанесения широких и плоских линий, но и для выравнивания плоскостей.

Болштихель – полукруглый резец (п. 6 ). Полотно может быть уже или шире спинки, но оно всегда полукруглое; ширина полотна 0,1–5 мм; применяется для строгих шрифтов различной ширины, при гравировании углублений, при круглой и полукруглой выборке.

Фаденштихель – нитяной резец (п. 7 ). Похож на плоский резец. У него на полотне множество продольных желобков; его применяют для декоративных поделок и для оживления рисунков.

При работе штихель держат в правой руке, в кулаке, так, чтобы его рукоятка упиралась в ладонь, а большой и указательный пальцы поддерживали инструмент в рабочем положении. При этом локоть находится на весу и опорой руки служит только большой палец, который ограничивает проскальзывание штихеля вперед. В то же время указательным пальцем регулируют силу нажима на ребро штихеля и направляют его по линиям рисунка. Штихель ведут всегда только по прямой линии справа налево, проталкивая его вперед.

При гравировании кривых линий и закруглений поворот штихеля допускается лишь в небольших пределах, а все изгибы линий в соответствии с рисунком осуществляют левой рукой, поворачивая заготовку, закрепленную в шрабкугеле (или колодке).

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: