Александр Навроцкий - Ковка

- Название:Ковка

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Array Литагент «АСТ»

- Год:2014

- Город:М.

- ISBN:978-5-17-081801-3

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Александр Навроцкий - Ковка краткое содержание

Книга предназначена для студентов, обучающихся по специальности «Технология художественной обработки материалов», и тех, кто желает порадовать себя и своих близких красивыми изделиями из металла, изготовленными самостоятельно.

Ковка - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Современные кузнецы сначала готовят отдельно сернистое серебро, сернистую медь и сернистый свинец, а затем сплавляют их.

Для приготовления сернистого серебра на 97,8 г чистого серебра в виде измельченной стружки берут 20 г серы в порошке, их смешивают и постепенно нагревают в графитовом тигле до 300–400 °C. Сера диффундирует в металл, и образуется сернистое серебро. Таким же методом получают сернистую медь и сернистый свинец. Для этого на 800 г меди берут 250 г серы, а на 400 г свинца 75 г серы.

Полученные сернистые соединения измельчают и смешивают в следующих весовых отношениях: сернистого серебра 111,2 г, сернистой меди 466,6 г и сернистого свинца 422,2 г. В результате получается 1 кг черни, которую насыпают в холодный графитовый тигель, сверху засыпают сухим древесным углем и помещают в муфельную печь, нагревают до 800 °C и через 30–40 мин, когда чернь нагреется до 600–650 °C, в тигель добавляют хлористый аммоний из расчета 284 г аммония на 1 кг черни. Затем тигель закрывают графитовой крышкой и после полного расплавления выливают в чугунную изложницу, нагретую до 300 °C, в которой сплав медленно остывает.

Существуют и другие рецепты приготовления черни, в которых в качестве флюса применяют хлористый аммоний, поташ с поваренной солью и буру.

Есть два приема наложения черни: сухой и мокрый. Сухой способ заключается в том, что поверхность, подлежащую чернению, смачивают водным раствором поташа, буры и поваренной соли и насыпают на нее тонко измельченный и просеянный через сито порошок черни; затем изделие осторожно просушивают. В таком виде изделие поступает в обжиг, который проводят в муфельных печах при температуре 300–400 °C.

Мокрый способ отличается тем, что чернь на изделие накладывают в виде сметанообразной кашицы, разведенной водой. При этом очень важно, чтобы углубления были чистыми, свободными от жира. Сырую тонкопорошковую смесь черни, разведенную в хлористоаммониевом растворе, кисточкой или шпателем наносят в углубления. Смесь кладут по возможности густо и слегка утрамбовывают шпателем. Углубления должны быть заполнены до краев; при тонких гравированных рисунках всю поверхность следует покрывать черневой смесью. Заготовку некоторое время подсушивают. Как только вода испарится, заготовку задвигают в печь и после расплавления черни и заполнения всех углублений вынимают из печи. Необходимо помнить, что при перекаливании частицы серы выгорают, слой делается пористым и появляются пятна. Маленькие объемы черни можно расплавлять паяльником. При этом необходимо сконцентрировать приток теплоты на основном металле, нагревая его с обратной стороны. Когда масса расплавится, нагрев прекращают. Если расплавленная чернь не заполнила все углубления, добавляют необходимое количество и снова нагревают.

Способы гравирования при помощи бормашинок, дрелей и специальных станков.В качестве основного режущего инструмента применяют разнообразные фрезы, шлифовальные камни всевозможных фасонов, различные шлифовальные диски и шкурки, закрепленные на специальных кругах.

При гравировании при помощи бормашинки требуется определенная сноровка, так как необходимо чувствовать фрезу и металл. Если с большим усилием прижимать фрезу к металлу, то скорость фрезы изменяется и обрабатываемая поверхность получается волнистой. Обычно державку держат четырьмя пальцами правой руки, а большим пальцем упираются в боковой торец подставки, на которой происходит гравирование. Бормашинками можно с успехом сверлить, шлифовать, полировать как наружные, так и внутренние поверхности.

Кроме механического гравирования, широко применяется химическое гравирование, т. е. образование рисунка или орнамента путем вытравливания подготовленной поверхности раствором кислоты. Травление может быть позитивным и негативным. В первом случае вытравливается (углубляется) сам узор или рисунок, во втором случае – фон, а узор остается выпуклым.

Перед травлением необходимо подготовить рабочую поверхность – обезжирить и хорошо отполировать ее. Затем на эту поверхность наносят слой кислотостойкой мастики, состоящей из 2 частей парафина, 2 частей мастиковой смолы и 1 части битума. Всю смесь разводят в скипидаре и кистью наносят на изделие. После просушки на подготовленную поверхность иглой наносят рисунок, затем закрывают обратную (нерабочую) сторону воском, и изделие опускается в ванну с травильным раствором. В качестве травильных растворов используют разбавленные кислоты. Не забывайте, что при составлении растворов кислоту надо лить в воду!

Сталь травят в водном растворе серной кислоты (соотношение 1:10). Медь и латунь травят в разбавленной азотной кислоте.

Когда изделие протравится на достаточную глубину, его извлекают из ванны и тщательно промывают в проточной воде. Затем изделие несколько нагревают и слой покрытия снимают скипидаром.

Всечка и насечка– декоративное оформление кованых изделий путем зачеканивания в подготовленную поверхность или в специальные канавки цветного металла (золота, серебра, алюминия, меди и др.).

Этот способ украшения оружия, доспехов, а также бытовых и столовых предметов – очень древний и широко применялся у кузнецов-оружейников Киевской Руси, на Кавказе, а позднее на Тульском, Ижевском и Златоустовском оружейных заводах.

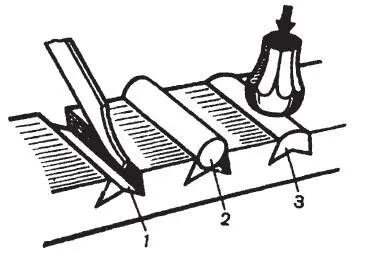

Всечка,или врезная инкрустация, проводится путем зачеканивания тонкой проволоки, полосы или фрагмента из листового металла. В первом случае рисунок гравируют (штихелем или зубильцем) по контуру углубленной канавкой с сечением типа «ласточкин хвост» (рис. 1.3.2, п. 1 ), и в эту канавку укладывается проволока (п. 2 ) и зачеканивается (п. 3 ). Используя различные способы всечки, можно получать всевозможные рисунки и даже поверхности. Проволока может идти в одну нитку (сплошную или штриховую), располагаться рядами, образуя поверхность. Кроме этого, проволоку можно расклепывать до уровня поверхности или оставлять ее несколько выпуклой и на эту поверхность наносить зубильцем насечку, придавая линии характер витых шнуров.

Рис. 1.3.2. Технология всечки проволоки.

Всечка полосы или фрагмента из листового материала осуществляется в подготовленный углубленный участок, основание которого насечено мелкой сеткой. Вырезанный из тонкого листа фрагмент узора (листок, завиток и т. п.) укладывается в углубление на насеченную поверхность и вбивается молотком или чеканом, а затем края рисунка несколько подправляются штихелем. При этом рисунок также может быть вровень с фоном или несколько приподнят. Работа заканчивается общей полировкой изделия.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: