Юрий Шухман - Строительство бани и сауны

- Название:Строительство бани и сауны

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:АСТ: Кладезь

- Год:2014

- Город:Москва

- ISBN:978-5-17-084484-5

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Юрий Шухман - Строительство бани и сауны краткое содержание

Строительство бани и сауны - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Может быть, именно поэтому умельцы продолжают разрабатывать различные конструкции металлических банных печей. Само собой разумеется, что для того, чтобы изготовить такую печь, умельцу, владеющему сваркой, нужно достичь определенной квалификации, при которой его изделия отвечают самим высоким требованиям. В противном случае следует просто-напросто воспользоваться услугами сварщиков-профессионалов.

Интересна печь, разработанная группой авторов в составе Л.Н. Артемова и др.и защищенная патентом RU 2062956, 27.06.96(рис. 6.5.1). В корпусе 1 печи имеется топка 2 с загрузочным окном 3 и колосниковой решеткой 4, под которой находится зольник 5 с выдвижным зольным ящиком 6. Корпус снабжен ограждением 7, стенки которого расположены с зазором относительно стенок топочной камеры и создают теплозащитную воздушную рубашку. Углубление 8 стенок корпуса образует емкость каменки.

Рис. 6.5.1. Металлическая банная печь с отдельным водогрейным котлом:

1 – корпус; 2 – топка; 3 – дверка топки; 4 – колосниковая решетка; 5 – зольник; 6 – зольный ящик; 7 – защитное ограждение; 8 – каменка; 9 – вертикальный патрубок дымохода; 10 – силовой фланец; 11 – горизонтальный патрубок дымохода; 12 – горизонтальный экран; 13 – отверстие экрана; 14 – водогрейный бак; 15,16 – трубы водогрейного бака; 17 – оребрение

Первая особенность печи – выполнение газохода в виде вертикального патрубка 9 с открытым верхним торцом, снабженным силовым фланцем 10 для установки водяного бака, и горизонтального патрубка 11 для соединения с трубой. Вторая – в снабжении печи горизонтальным экраном 12, установленным с зазором относительно стенок топочной камеры, что способствует максимальной теплоотдаче ее стенкам. Экран имеет по меньшей мере одно центральное отверстие 13. Наконец, самое интересное заключается в конструкции водогрейного бака 14, который снабжен специальным теплообменником, выполненным в виде двух коаксиальных труб: заглушенной снизу наружной 15 и внутренней 16. Наружная труба снабжена оребрением 17 из радиальных штырей, внутренняя имеет Г-образную форму и свободно опирается горизонтальным участком на дно бака.

Такое выполнение теплообменника обеспечивает устойчивую конвекцию (циркуляцию) воды в баке. Наиболее холодная вода поступает по внутренней трубе 16 в теплообменник, нагревается в зазоре между трубами, в силу чего поднимается в бак 14, а в нем устремляется в верхние слои. Бак просто опускается на силовой фланец 10 так, чтобы теплообменник оказался внутри вертикальной части газохода 9.

Описанная печь во многом хороша, она надежна и эффективна, в том числе и как водогрейное устройство, но сложна для изготовления, хотя что нашим умельцам не под силу.

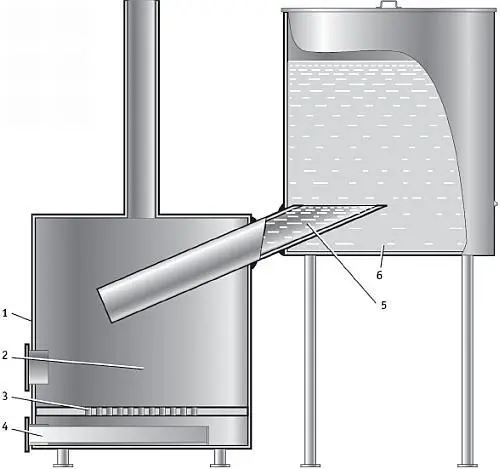

А тем не менее издавна известна в народе конструкция печи, проще которой вроде бы и не бывает. Эта печь (рис. 6.5.2) состоит из корпуса 1 с топливником 2, отделенным колосниковой решеткой 3 от зольника 4. В топливник вварена наклонная труба 5 с заглушенным нижним торцом. Противоположный конец ее с открытым торцом вварен в емкость 6 (для горячей воды), установленную, естественно, выше топливника.

А как происходит теплопередача в этой печи от топливника к баку с водой? Труба 5 представляет собой не что иное, как открытый термосифон: так в современной технике именуется это теплопередающее устройство. Вода из бака 6 самотеком заполняет трубу 5, в нижней части которой, помещенной в топливник печи, кипит, как в обычном чайнике.

Паровые пузыри всплывают по трубе в бак, где схлопываются. При этом масса пара переносит тепло «испарения-конденсации», которое в десятки раз превосходит количество тепла, переносимого конвекцией. Кроме того, сама конвекция в термосифоне активизируется паровыми пузырями, что улучшает ее теплоперенос. При такой простой конструкции вода в баке греется очень быстро, и печь стоит рекомендовать домашним мастерам для самостоятельного изготовления, разумеется, при условии неукоснительного соблюдения герметичности сварных швов.

Рис. 6.5.2. Простая двухкорпусная металлическая банная печь:

1 – корпус; 2 – топливник;

3 – колосниковая решетка;

4 – зольник; 5 – наклонная труба; 6 – водогрейный бак

Сказанное выше свидетельствует о том, что прогресс в любой отрасли техники складывается, помимо прочего, и из творческого вклада отдельных мастеров. Таков, в частности, мастер В.П. Филипьевиз г. Черноголовка, внесший столько оригинальных технических решений в печное дело, что пройти мимо них было бы просто неправильно. Некоторые из его решений рассмотрены далее.

Для большой сауны. По моему мнению (считает В.П. Филипьев), кирпичную печь устанавливать в бане нецелесообразно, так как топить ее надо не менее 5–6 часов (представьте, сколько нужно дров). При этом температура в парной (без пара) ограничена 80—90 ° С (по правилам эксплуатации печей температура наружной поверхности кирпича не должна превышать 90 ° С). Такая печь для сауны, где температура может быть существенно выше, уже не подходит.

С другой стороны, чаще всего на садовых участках горят именно сауны, так как хозяева мало уделяют внимания противопожарным правилам. Стены бани плохо защищают от металлических печей, трубы, как правило, выполняют из металла, который нередко со временем прогорает. Поэтому для производительных печей трубы рекомендуется делать только из кирпича.

Предлагается два варианта печи, которые отличаются, в частности, расположением выходного отверстия дымохода. Печи рассчитаны как на сауну, так и на русскую баню. Все зависит от интенсивности топки. В первом варианте (рис. 6.5.3) отверстие расположено со стороны, противоположной топочной дверце, во втором (рис. 6.5.4) – в верхней части боковой стенки. Это позволяет изменить расположение трубы. Кроме того, во втором варианте можно установить рядом с печью имеющий с ней общий дымоход камин, обращенный в сторону места отдыха.

Рис. 6.5.3. 1-й вариант печи В.П. Филипьева для большой сауны

В первой конструкции вода нагревается с помощью труб, вваренных в саму печь. Во второй на свободную верхнюю часть печи устанавливается бак из нержавейки. В этом месте, в кладке, разделяющей сауну и моечную, выполняется соответствующее размерам бака отверстие. Бак на 20–25 см выступает в моечную, где заправляется водой и имеет кран. Обе печи – непрерывного действия. Камни изолированы от дымовых газов и нагреваются за счет передачи тепла через металл. Обе печи имеют достаточно просторную топку с наклоном для лучшего сгорания дров. Поды печей также сделаны с наклоном для улучшения тяги и препятствуют выходу дымовых газов – «дымлению» через открытую топочную дверцу. В первом варианте горячие газы, охватывая с трех сторон короб с камнями, совершают полный оборот и выходят в трубу. Во втором – газы проходят между боковинами печи и наклонными стенками короба (в этом случае короб прогревается более интенсивно), далее наклонным листом отражаются к верхней передней части печи и через стальную трубу направляются в кирпичную трубу. Золу выгребают из ниши, расположенной ниже топочной дверцы, чистка находится выше.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: