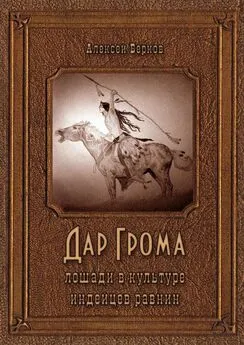

Алексей Берков - Дар Грома. Лошади в культуре индейцев равнин

- Название:Дар Грома. Лошади в культуре индейцев равнин

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:9785005667298

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Алексей Берков - Дар Грома. Лошади в культуре индейцев равнин краткое содержание

Дар Грома. Лошади в культуре индейцев равнин - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

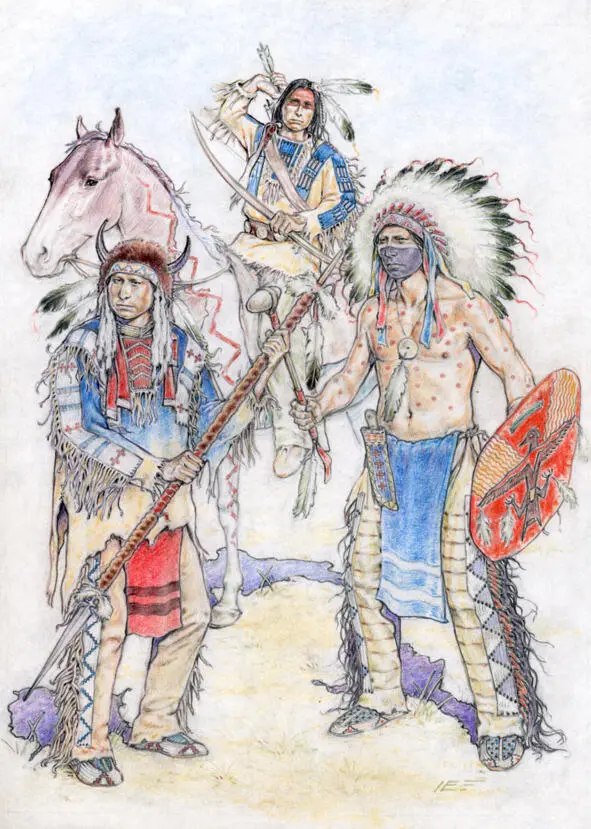

Приведённые в этой книге данные, разумеется, небесспорны. Я лишь пытался создать общую картину распространения лошадей и их роль в мировоззрении, культуре и укладе североамериканских индейцев прошлых веков. Здесь отражены общие тенденции и некоторые выдающиеся случаи общения с лошадью представителей племён, создавших образ американского Запада, чьи отголоски дошли до нашего времени.

Влияние лошадей на культуру и образ жизни индейцев

Охотничьи культуры Западных Равнин периода до 1600 года известны мало, но, скорее всего, они были схожи с охотничьими и собирательскими культурами к западу и северу от Равнин. Валдо Р. Ведел обращает внимание на то, что народы культуры фолсом в Нью-Мексико были пешими кочевыми охотниками. В Канзасе и Небраске также была развита кочевая культура, не имеющая лошадей. В Юте были найдены остатки кочевых поселений, не занимавшихся земледелием и существовавших только за счёт охоты и собирательства. В качестве транспортного средства они использовали собак, запряжённых в небольшие волокуши, охотники ютились в маленьких типи из шкур бизонов. Эти культуры были малоразвиты, а их элементы слишком рассеяны, чтобы говорить о каком-то едином центре. Ближайшими к данной территории были культурные центры пуэбло на Юго-Западе и оседлых племён долины Миссисипи.

Денхарт обращает внимание на одно обстоятельство: в конце XVI века, самом начале появления одичавших лошадей, многие племена Мексики считали их видом оленей и благополучно на них охотились. Так сперва поступали и индейцы Равнин – насколько известно, ни одно племя не ловило и не одомашнивало мустангов без предварительного знакомства с домашней лошадью. На самом деле индейцы не очень любили ловить мустангов. Скорее это была вынужденная мера, если племя теряло лошадей в случае эпидемии или нападения врагов, если поголовья своих табунов не хватало, если требовалась темпераментная и выносливая лошадь или если молодому человеку хотелось продемонстрировать свое уникальное умение. В последнем случае молодые люди обычно предпочитали отправляться на тропу войны.

Племена Северо-Западных Равнин вообще ловили мустангов очень редко, потому что занятие это было трудным, а дикая лошадь, даже если её приручали, всё равно никогда не становилась такой, как выросшая среди людей. Но мустанги давали хорошее потомство и, кроме того, их не нужно было покупать, поэтому племена других районов Равнин всё же занимались этим. Мустанги, прирученные индейцами Северных Равнин в XVIII веке, были потомками лошадей угнанных или сбежавших из испанских поселений Нью-Мексико и Техаса веком ранее. Но приобщение индейцев к конной культуре шло не по путям миграции мустангов, а по торговым тропам, от одного народа к другому, к тем, кто был готов воспринять испанское учение о новом животном. Так что индейская конная культура начиналась не с диких мустангов, которых было тяжело поймать и ещё тяжелее приручить, а с одомашненных лошадей, получаемых от испанцев или племён-посредников. Большой вклад в это внесли торговцы-полукровки, позже получившие название «команчерос».

После 1600 года влияние испанцев в районе современного Юго-Запада США (В дальнейшем мы будем придерживаться современных названий, если они не обозначают другое) стало настолько сильным, что привело к новому витку его развития и резкому воздействию на прилегающие пространства Равнин. Испанцы предложили индейцам много замечательных вещей, которые те нашли полезными или красивыми: железо для инструментов, оружие, стеклярус и бисер, металлическую посуду… Но самым драгоценным приобретением оказалась лошадь. Получение лошадей охотничьими племенами Равнин имело совершенно неожиданные последствия – к востоку от южных склонов Скалистых гор возник высокоактивный культурный центр. На фоне бурного роста этой культуры практически отсутствовали какие-либо изобретения или же они были крайне редкими, однако в изобилии присутствовали всевозможные заимствования, переделывания, комбинирования уже ранее существовавших элементов. И всё же это была новая культура, и распространилась она по всем Равнинам.

Это был тот самый культурный центр, в котором развились военное снаряжение, навыки, тактические приёмы, на базе которых в более поздний период выработалась характерная церемониальная, организационная и декоративная надстройка так называемой «типичной» культуры Равнин. Введение лошадей в жизнь обитателей Равнин изменило все культуры. Некоторые племена даже оставили свой оседлый образ жизни, чтобы стать кочевниками быстрее, чем проходит жизнь одного поколения!

Наличие лошадей не привело к отказу от земледелия, плетения корзин или лепки глиняной посуды ни у пуэбло, ни у апачей, ни у какого-либо другого оседлого или полуоседлого племени. Оседлые племена, жившие на Равнинах ещё до прихода многих других, не изменили своего образа жизни.

Правда, ко второй половине XIX века земледелие начало «тяготить» пауни по вполне «цивилизованной» причине (а не под влиянием лошадей!) – вооружения их врагов скорострельными винтовками. А кикапу, переселившись на территорию Равнин и обретя лошадей, так и не стали кочевым народом. Лошади практически ничего не изменили в жизни оседлых племён Юга и Юго-Запада: ни оседжи, ни кэддо, ни пуэбло, ни другие племена, даже имевшие лошадей в довольно большом количестве, не стали кочевыми.

Строго говоря, кочевые племена, вели не кочевой, а миграционный образ жизни: они передвигались от одного известного им места до другого, от зимних стоянок к летним, и наоборот. Пауни кочевали только летом, запасая мясо бизонов на зиму. Манданы же, например, вообще не двигались с места, а навахо, наоборот, из кочевого племени превратились в оседлых земледельцев, но способствовала этому не лошадь, а большое количество бежавших к ним индейцев пуэбло после восстания 1680 года.

На раннем этапе появление лошадей не положило конец земледелию у апачей, а напротив, продвинуло его вперёд. Так как лошади и новая военная модель были сначала принадлежностью только их народа, отдельные группы которого жили в мире друг с другом, это давало им огромные преимущества над другими племенами, а, следовательно, и безопасность. В этих условиях кочевая жизнь с наличием бизоньей охоты не казалась апачам более выгодной по сравнению с жизнью земледельцев. Они успешно сочетали охоту с земледелием, в зависимости от годовых циклов, что позволяло максимально использовать ресурсы Западных Равнин.

Апачи процветали лишь до тех пор, пока имели явное превосходство в своей военной модели, то есть до того времени, пока эта модель не была скопирована кэддо и команчами и не усилена Блуждающей Нацией, что лишило апачей превосходства. При отсутствии военной безопасности оседлая земледельческая жизнь в небольших поселениях становилась крайне уязвимой, и должна была либо перейти в новое качество (кочевье или укрепления), либо превратиться в обузу или «ахиллесову пяту» племени. Поэтому апачи отказались от земледелия и вернулись к нему лишь после того, как укрылись в горах, где их не могли достать военные отряды команчей.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Алексей Бобрик - Дар Павшего. Восход Черного солнца [СИ]](/books/1099547/aleksej-bobrik-dar-pavshego-voshod-chernogo-solnca.webp)