Михаил Елисеев - Виноградная водка. Записки практика

- Название:Виноградная водка. Записки практика

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:9785449825490

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Михаил Елисеев - Виноградная водка. Записки практика краткое содержание

Виноградная водка. Записки практика - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Глава 5. Дистилляция и ректификация

Как было отмечено выше, термин дистилляция происходит от латинского слова, означающего буквально «стекание каплями». Однако позднее под ним стали понимать простую перегонку – однократное испарение жидкости, нагреваемой в перегонном сосуде (кубе) и конденсации её паров в холодильнике.

При кипении жидкости одного состава поступающий в холодильник пар имеет тот же состав, что и жидкость в кубе, а при конденсации пара в холодильнике снова получается исходная жидкость. Простую перегонку применяют для очистки жидкости одного состава от растворённых в ней солей и взвешенных твёрдых частиц. Например, при получении дистиллированной воды из водопроводной для кислотного автомобильного аккумулятора или для разбавления выдержанного в дубовой бочке коньячного спирта при производстве коньяка.

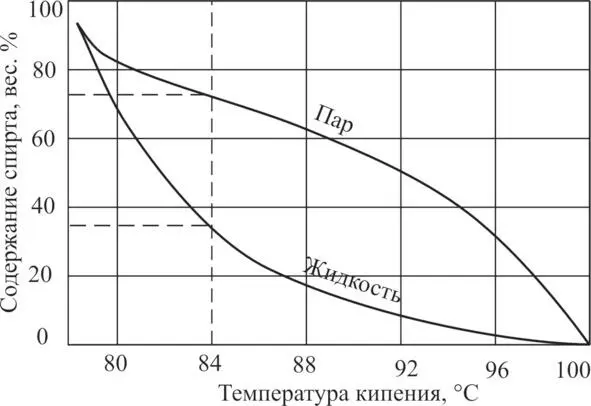

Если перегонке подвергается однородная смесь жидкостей , кипящих при разных температурах и не образующих друг с другом непрерывно кипящих смесей 61, то такой процесс подчиняется закону фазового равновесия в системе жидкость-пар, открытому учеником Д.И.Менделеева Дмитрием Петровичем Коноваловым (1856—1929 гг.): пар обогащён тем компонентом, прибавление которого к жидкости понижает температуру её кипения [31]. Применительно к перегонке спиртосодержащих водных растворов это означает, что при кипении жидкости её насыщенный пар будет обогащён спиртом, что хорошо видно из диаграммы фазового равновесия в системе этиловый спирт—пар, приведённой на рис.2 [32]. Кривые для жидкости – водного раствора спирта и находящегося в равновесии с ней её насыщенного пара представляют собой геометрическое место точек, соответствующих температурам, при которых жидкость находится в точке закипания, а пар – в точке конденсации. Диаграмма показывает, что жидкость, содержащая, например, 10% спирта, закипает при температуре 91,5 оС, а в её паре при этом будет содержаться 53% спирта. Но это, так сказать, мгновенные значения. На самом деле доведённая до состояния кипения спиртосодержащая жидкость начнёт терять спирт в результате его испарения и температура кипения жидкости начнёт увеличиваться. Если подводимого тепла достаточно для поддержания кипения, весь спирт из жидкости перейдёт в холодильник. В кубе останется одна вода.

Рис. 2. Диаграмма фазового равновесия в системе этиловый спирт-вода

На практике, если перегонять смесь из 10 мл. спирта и 90 мл. воды, то первые 40 мл. перегнанной жидкости – первая фракция будет содержать весь спирт, находившийся в перегоняемой смеси, т.е. первая фракция перегоняемой жидкости будет содержать 25% спирта. При повторной перегонке этих 40 мл. весь спирт будет содержаться в первых 20 мл. отгона, а его концентрация будет соответственно равна 50%. Повторяя эту процедуру некоторое число раз, можно полностью разделить водный раствор спирта на воду и азеотропную смесь спирта с водой, т.е. 95,6% спирт. Такой способ разделения смеси жидких веществ с различающимися в чистом виде температурами кипения называется дробной перегонкой.

Существуют два типа дробной перегонки:

1). Последовательная многократная дробная перегонка.

2). Точная дробная перегонка, осуществляемая в одну операцию – ректификация (этот термин встречается ещё в работах М.В.Ломоносова 62).

В первом случае при перегонке смеси нескольких жидких веществ с различными температурами кипения поступают следующим образом. Смесь перегоняют, отбирая фракции в заранее намеченных температурных интервалах или в температурных интервалах, разделённых промежутками, в которых значительно изменяется температура жидкости (или её паров) в перегонном кубе. Затем каждую фракцию перегоняют ещё и ещё раз, отделяя после каждой перегонки головную и хвостовую часть так, чтобы, в конце концов, жидкость в кубе кипела и испарялась в холодильник при постоянной температуре. Постоянная температура кипения жидкости до полного испарения свидетельствует о её чистоте.

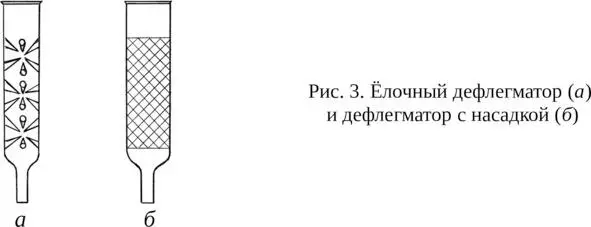

Для увеличения эффективности процесса разделения смеси при дробной перегонке и, следовательно, для уменьшения числа перегонок, в лабораторных условиях широко используют дефлегматоры . Они изготавливаются из термостойкого стекла и бывают различных конструкций. На практике хорошо зарекомендовал себя так называемый ёлочный дефлегматор. Он представляет собой тонкостенную стеклянную трубку диаметром 15—20 мм, внутрь которой после разогрева и размягчения стекла при помощи подходящего инструмента отформованы группы игл по 4 шт. на одном уровне по диаметру трубки (рис. 3 а ). При этом иглы нижнего ряда направлены остриями вверх, а иглы в ряду над ними – остриями вниз. Оба ряда игл повёрнуты относительно друг друга примерно на 45 градусов, чтобы иглы двух соседних рядов сходились к центру трубки.

К другим относительно простым конструкциям дефлегматоров относится дефлегматор с насадкой (рис.3 б ). Он представляет собой стеклянную трубку несколько большего диаметра, чем у ёлочного дефлегматора, в которую насыпаны контактные элементы, например, обрезки спирали в 1—3 витка из нержавеющей или нихромовой проволоки диаметром 0,2—0,3 мм или из тонкой стеклянной нити. Диаметр спирали составляет 2—4 мм. По сравнению с ёлочным дефлегматором

насыпной имеет существенно большую массу и требует значительно большего времени на разогрев.

Сущность работы дефлегматоров заключается в следующем. Проходящий через дефлегматор пар содержит низкокипящий легко летучий компонент – спирт и высококипящий менее летучий компонент – воду. Вследствие охлаждения в дефлегматоре, пар частично конденсируется и его температура понижается. Как видно из рис.2, при понижении температуры пара содержание в нём низкокипящего компонента – спирта возрастает. А в конденсате или в так называемой флегме происходит возрастание концентрации высококипящего компонента – воды и она стекает вниз. Таким образом, в дефлегматоре в результате встречного движения двух контактирующих потоков происходит теплообмен и массообмен. Восходящие потоки пара непрерывно обогащаются легко летучим низкокипящим компонентом – спиртом, а стекающая вниз флегма – менее летучим высококипящим компонентом водой. При этом флегма на пути к кубу непрерывно разогревается встречным потоком пара, в результате чего из неё улетучивается спирт. Эффективность обмена компонентами между жидкой и паровой фазой в первую очередь определяется величиной площади поверхности, на которой происходит взаимодействие и разделение фаз, для чего, собственно, нужны иглы и насадки.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: