Александр Кузнецов - Наградная медаль. В 2-х томах. Том 1 (1701-1917)

- Название:Наградная медаль. В 2-х томах. Том 1 (1701-1917)

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Патриот

- Год:1992

- Город:Москва

- ISBN:5-7030-0452-7

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Александр Кузнецов - Наградная медаль. В 2-х томах. Том 1 (1701-1917) краткое содержание

Эта книга — увлекательное повествование о русских наградных медалях: истории их создания, статуте и порядке награждения ими. И, конечно же, о многочисленных баталиях и беспримерной отваге российских воинов, в честь блистательных побед которых и учреждались те или иные награды.

Для массового читателя.

Наградная медаль. В 2-х томах. Том 1 (1701-1917) - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

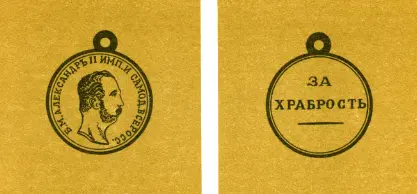

На лицевой стороне этих наград по традиции помещалось погрудное, профильное, изображение Александра II с круговой титульной надписью; на оборотной, в две строки — «ЗА — ХРАБРОСТЬ», а ниже — фигурный прочерк. Награждение той или иной медалью производилось в зависимости от заслуг награждаемого.

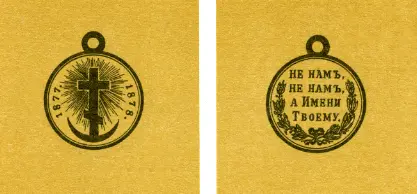

Но основной наградой этой войны являлась медаль (единого образца) диаметром 26 мм, отчеканенная из серебра, светлой и тёмной бронзы (меди). Она выдавалась на двойной комбинированной Андреевско-Георгиевской ленте и предназначалась для ношения на груди.

На лицевой стороне медали изображён (на фоне лучезарного сияния) шестиконечный христианский крест, попирающий турецкий полумесяц; по сторонам его указаны годы войны: слева — «1877», справа — «1878». На оборотной стороне, между двумя лавровыми ветвями, перевязанными внизу лентой, прямая, горизонтальная, четырёхстрочная надпись из библейской фразы: «НЕ НАМЪ, — НЕ НАМЪ, — А ИМЕНИ — ТВОЕМУ».

Серебряной медалью в первую очередь награждались участники обороны Шипки, затем только защитники крепости Баязет. Сам начальник оборонявшегося гарнизона капитан Ф. Э. Штокович, как указывает документ, «…за храбрость и распорядительность, оказанные во время блокады Баязита…» был произведён в чин майора и представлен к награждению орденом св. Георгия 4-й степени. [892] Не смолкнет эхо над Балканами. Москва — София, 1988, с. 294.

Позже, только в 1881 году, особым приказом по военному ведомству было установлено дополнительное награждение серебряными медалями всех участников штурма Карса… Всего было выдано 70 тысяч серебряных медалей. [893] Там же, с. 303.

Медаль из светлой бронзы выдавалась всем участникам военных действий — от генерала до рядового, как русским, так и представителям союзных частей и ополчений. Кроме того, такие же медали были выданы врачам, сёстрам милосердия, санитарам и священникам, исполнявшим свои обязанности в боевой обстановке. Всего таких наград было выдано более 600 тысяч.

Медаль из тёмной бронзы (меди) предназначалась для награждения как частей русской регулярной армии, так и союзных, а также различных ополчений, находившихся в зоне военных действий, но не принимавших непосредственного участия в сражениях. Таких медалей было выдано вдвое меньше, чем предыдущих.

Не забыло русское командование и о награждении местного балканского населения за его разностороннюю помощь русским войскам во время войны. Для этого использовались ранее учреждённые русские медали. За проведение разведок и сбор ценных сведений о противнике, за конкретную помощь в операциях, за особые старания в переводах с других языков на русский, за снабжение продовольствием и за другие подобные виды содействия многие представители дружественных славян награждались золотыми и серебряными медалями «За усердие». [894] Там же, с. 305, 306.

Эти медали подразделялись на шейные — диаметром 50 мм и нагрудные — 28 мм и выдавались на различных лентах в зависимости от заслуг — на Станиславской, Анненской, Владимирской и Александровской.

Такие же медали выдавались и русским унтер-офицерам за многолетнюю срочную и сверхсрочную непрерывную воинскую службу.

Помимо солдатских Георгиевских крестов за проявленную личную отвагу в боевых сражениях бойцам союзных подразделений и ополчений выдавались медали «За храбрость», [895] Там же.

такие же, как и представителям мусульманского происхождения в Кавказской армии.

19 декабря 1878 года был установлен «Знак отличия Красного Креста… в награду особам женского пола, которые, посвятив себя попечению о раненых и больных воинах, своею деятельностью и рвением на сем поприще оказывают особые заслуги и известны притом своими высокими нравственными качествами». [896] Свод законов Российской империи. Книга первая, т. I–IV. М., 1910, ст. 648.

Статья 649 Свода законов Российской империи гласит: «Знак отличия Красного Креста имеет две степени; первая, или высшая, степень: эмалевый красный крест в круглом золотом ободе; вокруг обода, на лицевой стороне, изображена надпись: „За попечение о раненых и больных воинах“; и вторая степень: такой же крест, но в круглом серебряном ободе, с такою же надписью». [897] Там же, ст. 649.

За время войны первую степень заслужило всего несколько десятков женщин, а вторую получили сотни участниц войны.

Однако в войне с Турцией в деле заботы о раненых отличились и представители мужского пола, которых тоже необходимо было отметить. Поэтому в 1879 году появился ещё один знак Красного Креста, увенчанный царской короной, в виде изящно сложенной в красивую розетку ленты, внутри которой помещён красный эмалевый крест, по обе стороны его на ленте указаны годы войны: слева — «1877», справа — «1878». [898] Грибанов Э.Д. Медицина в необычном. М., 1988, с. 128, вкладка 12 об.

Этот знак предназначался для награждения представителей обоего пола, и не только тех, кто непосредственно оказывал помощь раненым и больным, но и помогавших им «материальным содействием».

Позднее, 6 августа 1879 года, был учреждён ещё один знак Красного Креста, но уже в качестве награды для русских должностных лиц «по гражданскому управлению в Болгарии». По положению знак этот «…носится на полукафтане и вице-полукафтане на левой стороне груди. При звёздах и других… знаках, Знак Красного Креста носится ниже (особо оговорённых)…». [899] Свод законов Российской империи. Книга первая, т. I–IV. М., 1910, ст. 23.

Взятие крепости Геок-Тепе. 1881 г.

После наступательных походов 60—70-х годов в Средней Азии были присоединены земли на огромных пространствах — от Каспийского моря до Тянь-Шаня и от Аральского моря до Памира. Из трёх среднеазиатских ханств двум из них была сохранена независимость, и лишь одно из них — Кокандское — правительство России вынуждено было включить в состав своей империи как часть Туркестанского края.

Неосвоенной территорией Средней Азии оставался лишь самый крайний юго-западный, туркменский, участок, примыкавший к восточному побережью Каспийского моря и граничивший (с юга) с Ираном и Афганистаном. Он был крайне необходим России. Очень метко выразился по этому поводу военный министр Д. М. Милютин: «…Без занятия этой позиции Кавказ и Туркестан будут всегда разъединены, ибо остающийся между ними промежуток уже и теперь является театром английских происков, в будущем же может дать доступ английскому влиянию непосредственно к берегам Каспийского моря». [900] ЦГВИА, ф. ВУА, д. 6935, л. 82.

Интервал:

Закладка:

![Александр Бадак - Всемирная история в 24 томах. Т.1. Каменный век [гнусная калибрятина]](/books/1070832/aleksandr-badak-vsemirnaya-istoriya-v-24-tomah-t-1.webp)