М. Беляков - Ориентирование на местности без карты

- Название:Ориентирование на местности без карты

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Военное издательство Министерства Обороны Союза ССР

- Год:1955

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

М. Беляков - Ориентирование на местности без карты краткое содержание

В брошюре приводятся разнообразные приемы и методы ориентирования на местности без карты. Назначение ее — служить пособием для преподавателей военной топографии при обучении приемам ориентирования на местности.

Ориентирование на местности без карты - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Алтари православных церквей и часовен обращены к востоку, колокольни — «с западу; приподнятый край нижней перекладины креста на куполе церкви указывает на север, а опущенный — на юг (рис. 17). Алтари лютеранских церквей (кирок) обращены также на восток, а колокольни — на запад. Алтари католических «остелов» обращены на запад.

Можно считать, что двери мусульманских мечетей и еврейских синагог в европейской части Советского Союза обращены приблизительно к северу. [18] Точнее: ниша напротив входа у мечетей ( михраб — место, где хранится коран) направлена на Мекку (Аравия), расположенную на меридиане г. Воронежа. При постройке синагог предусматривается, чтобы стена, противоположная входу, была обращена к Иерусалиму (Палестина), находящемуся на меридиане г. Днепропетровска.

Кумирни фасадом обращены к югу. По наблюдениям путешественников, к югу же делаются выходы из юрт.

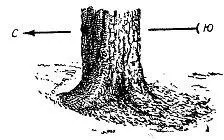

Рис 17. Ориентирование по кресту на куполе церкви

Интересно отметить, что сознательное ориентирование имело место при сооружении жилищ, еще во времена свайных построек. У египтян ориентирование при сооружении храмов было обусловлено строгими законоположениями; боковые грани древнеегипетских пирамид расположены по направлению сторон горизонта.

Просеки в больших лесных хозяйствах (в лесных дачах) нередко прорубаются почти строго по линиям север — юг и восток — запад. [19] Орлов М., Лесоустройство, т. II, 1928 г., стр. 231–259.

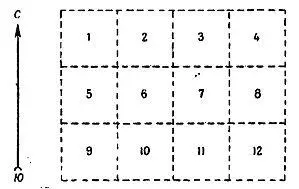

На некоторых топографических картах это очень хорошо видно. Лес разделяется просеками на кварталы, которые в СССР нумеруются обычно с запада на восток и с севера на юг, так что первый номер оказывается в северо-западном углу хозяйства, а самый последний — на крайнем юго-востоке (рис. 18).

Рис. 18. Порядок нумерации лесных кварталов

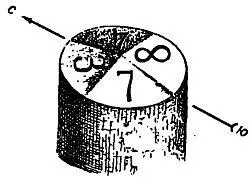

Номера кварталов отмечаются на так называемых квартальных столбах, выставляемых на всех пересечениях просек. Для этого верхняя часть каждого столба обтесывается в виде граней, на которых выжигается или надписывается краской номер противоположного квартала. Легко сообразить, что ребро между двумя соседними гранями с наименьшими цифрами в данном случае укажет направление на север (рис. 19).

Рис 19.Ориентирование по квартальному столбу

Этим признаком можно руководствоваться и во многих других европейских странах, например в Германии, Польше. Не лишне, однако, знать, что в Германии и Польше лесоустройство ведет нумерацию кварталов в обратном порядке, т. е. с востока на запад. Но от этого прием определения точки севера не изменится. В некоторых странах номера кварталов часто обозначаются надписями на камнях, на прикрепленных к деревьям дощечках и, наконец, также на столбах.

Следует помнить, что по хозяйственным соображениям просеки могут прорубаться и в других направлениях (например, параллельно направлению шоссейной дороги или в зависимости от рельефа). В небольших массивах леса и в горах чаще всего так именно и бывает. Тем не менее и в этом случае для грубого ориентирования указанная примета может иногда оказаться полезной. При боевых действиях в лесу цифры на квартальных столбах интересны и в другом отношении: по ним можно вести целеуказание. Для определения сторон горизонта пригодны также вырубки, которые обычно ведутся против направления господствующего ветра. Более подробно обо всем этом можно узнать в курсах по лесоустройству и лесоводству.

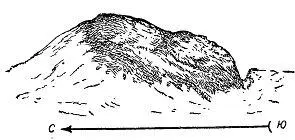

Наличие снега создает дополнительные признаки для ориентирования. Зимой снег прилипает к строениям больше с северной стороны и быстрее оттаивает с южной. Снег в овраге, лощине, яме на северной стороне тает раньше, чем на южной; соответственное подтаивание можно наблюдать даже на следах человека или животных. В горах снег быстрее тает на южных склонах. На пригорках и бугорках таяние происходит интенсивнее также с южной стороны (рис. 20).

Рис. 20. Ориентирование по таянию снега во впадинах и на возвышенностях

На склонах, обращенных к югу, весной прогалины появляются тем быстрее, чем круче эти склоны: каждый лишний градус уклона местности к югу как бы равносилен приближению местности на один градус к экватору. Корни деревьев и пней освобождаются от снега раньше с южной стороны. На теневой (северной) стороне предметов снег весной сохраняется дольше. В начале весны у южной стороны строений, бугорков, камней снег успевает уже немного оттаять и отойти, тогда как с северной стороны он плотно прилегает к этим предметам (рис. 21).

Рис. 21. Ориентирование по таянию снега на камне

У северной опушки леса почва освобождается из-под снега иногда на 10–15 дней позднее, чем у южной.

В марте—апреле, в сзязи с таянием снега, можно ориентироваться по вытянутым в южном направлении лункам (рис. 22), которые окружают стволы деревьев, пни и столбы, стоящие на открытом месте; на затененной (северной) стороне лунок неродко и виден гребешок снега. Лунки образуются от солнечного тепла, отражаемого и распространяемого указанными предметами.

Рис. 22. Ориентирование по лунке

Определять стороны горизонта по лункам можно и осенью, если выпавший снег таял от солнечных лучей. Эти лунки не следует путать с «концентрическими углублениями, образуемыми» выдуванием в метели, например, вокруг столбов или пней.

Весной на обращенных к солнцу склонах снежная масса как бы «ощетинивается», образуя своеобразные выступы («шипы»), разделенные впадинками (рнс. 23). Выступы параллельны друг другу, наклонены под одним и тем же углом к земле и направлены на полдень. Угол наклона выступов соответствует углу нахождения солнца в наивысшей точке. [20] Вейнберг Б., Снег, иней, град, лед и ледники, ОНТИ, 1936 г.

Эти выступы и впадины особенно отчетливо видны на склонах, покрытых загрязненным снегом. Порой они возникают и на горизонтальных или слабо наклонных участках земной поверхности. Нетрудно догадаться, что образуются они под влиянием тепла полуденных лучей солнца.

Интервал:

Закладка:

![Павел Губарев - Карты местности [litres самиздат]](/books/1149267/pavel-gubarev-karty-mestnosti-litres-samizdat.webp)