Геннадий Федотов - Русская печь

- Название:Русская печь

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:ЭКСМО

- Год:2003

- ISBN:5-04-008191-Х

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Геннадий Федотов - Русская печь краткое содержание

Печное искусство — особый вид народного творчества, имеющий богатые традиции и приемы. «Печь нам мать родная», — говорил русский народ испокон веков. Ведь с ее помощью не только топились деревенские избы и городские усадьбы — в печи готовили пищу, на ней лечились и спали, о ней слагали легенды и сказки.

Книга расскажет о том, как устроена обычная или усовершенствованная русская печь и из каких основных частей она состоит, как самому изготовить материалы для кладки и сложить печь, как сушить ее и декорировать, заготовлять дрова и разводить огонь, готовить в ней пищу и печь хлеб, коптить рыбу и обжигать глиняные изделия.

Если вы хотите своими руками сложить печь в загородном доме или на даче, подробное описание устройства и кладки подскажет, как это сделать правильно, а масса прекрасных иллюстраций поможет представить все воочию.

Русская печь - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

вают одномедные, медовые, сусляные, сахарные, битые (до пуда весом, Городец, Нижегородской губ.), коврижки, жемки, жемочки, орехи, фигурные, писаные, печатные и пр.». Однако пряники в старину были не только лакомством, но и украшением праздника, его определенным символом. Некоторые пряники, вышедшие из рук талантливых пекарей, можно было смело причислить к произве-

Русская печь 239

дениям декоративно-прикладного искусства. Специально к Новому году хозяйки выпекали небольшие пряники в виде птиц и зверушек, которые использовались как лакомые елочные украшения. К весенним праздникам выпека ли жаворонков, символизирующих пробуждающуюся природу. Богато украшенные затейливыми узорами, пряники дарили на свадьбе невесте, а имениннику на день рождения.

По технологии изготовления пряники делятся на три основных вида: лепные, вырезные и печатные.

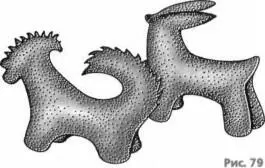

Лепные пряники. Лепные пряники, или козули, широко распространены на русском Севере. Никакого специального оборудования для их формовки не требовалось — их лепили из теста прямо руками так же, как обычно лепят глиняные игрушки. По сути дела, каждый лепной пряник был своеобразной миниатюрной декоративной скульптурой. Из крутого теста, а подчас и хлебного мякиша лепили оленей, лошадок, овец, коровок, птичек и разных лесных зверушек (рис. 79). Несмотря на все разнообразие выходящих из рук умельцев животных, все они назывались одним именем — «козули». Обычно козулей выпекали перед первым выгоном скота на пастбище, началом сева, после окончания покоса и к другим подобным событиям. Пекли козули также перед Рождеством.

Их дарили родным и знакомым, когда ходили друг к другу в гости. Оставшимися с праздника козулями украшали также зимние окна. В некоторых деревнях Архангельской и Вологодской областей живут и сейчас мастерицы, у которых из русской печи выходят козули всем на удивление. Красота и выра зительность таких пряников полностью зависят от искусства стряпухи, от ее умения в условной декоративной манере передавать самое характерное. Иной лепной пряник представляет собой довольно сложную декоративную скульптуру.

Вырезные пряники. В отличие от лепных, вырезные пряники — плоские. Они вырезаются из пластины раскатанного теста ножом или с помощью специальных металлических форм. У хорошей стряпухи всегда было в запасе не сколько форм-высечек, с помощью которых можно было легко и быстро вырезать из теста фигурки петушков, жаворонков, коровок, рыбок и т. п. Формы изготовляли из узких полосок листовой стали. Полоску сгибали по контуру пря ника, а концы припаивали или со-

240 Геннади й Федотов

единяли с помощью заклепок (рис. 80). Чтобы форму удобно было держать в руке, а заодно придать ей дополнительную жесткость, сверху к ней прикрепляли ручку (рис. 80, а 1).

Приступив к изготовлению вырезных пряников, хорошо вымешанное крутое тесто раскатывали скалкой до необходимой толщины (она зависит от размеров пряников). Затем поочередно форму вдавливали в тесто, стараясь как можно рациональнее использовать заготовленную лепешку (рис. 80, б). Вырезанные фигурки откладывали в сторону на доску, слегка припорошенную мукой (рис. 80, в), а оставшиеся обрезки теста соединяли вместе в один кусок, тщательно разминали и раскатывали. Из полученной лепеш ки также вырезали пряники. После этого обрезков теста осталось совсем мало. Чтобы не пропадало тесто, из них вручную лепили круглый или прямоугольный пряник.

Большие подарочные пряники вырезали из толстой лепешки обычно ножом и в единственном экземпляре (рис. 80.1). За их изготовление обычно брались опытные и искусные стряпухи. Предварительно на раскатанную лепешку деревянной иглой наносили контуры пряника. Затем ножом лепешку прорезали по нанесенным контурам, удаляя лишние куски теста (рис. 80.1 а). Под лезвием ножа (или формы-высечки) тесто немного сминалось (рис. 80.1 б), поэтому края пряника выходили закругленными (рис. 80.1 в).

Пряники печатные. Кто не знает с детства строчки из сказки А.С. Пушкина:

Старичок к старухе воротился. Что ж? Пред ним царские палаты. В палатах видит свою старуху,

За столом сидит она царицей, Служат ей бояре да дворяне, Наливают ей заморские вины; Заедает она пряником печатным…

Что же такое печатные пряники, которые подавали к столу царским особам? Теперь мало кто знает, что это пряники, отпечатанные (отформованные) из теста в специальных деревянных формах-изложницах. Такие формы, которые повсеместно называли на Руси пряничными досками, имели обратный рельеф, или, как его еще называют, контррельеф.

Изготовляли пряничные доски из древесины лиственных пород. Мастер, вырезавший на дереве контррельеф, должен был хорошо знать приемы выемчатой резьбы. К тому же ему необходимо обладать пространственным воображением, чтобы представлять, как будет выглядеть та или иная деталь после получения отпечатка на тесте. На пряничных досках изображали птиц, рыб, зверей, фантастических животных, терема и фигуры людей (рис. 81). Распространены были пряничные доски, изображавшие всадника на коне, гусара, барышню, кавалера под руку с дамой. Иные контррельефы имели форму круга, прямоугольника или

Русска я печь 241

квадрата. Иногда на пряничных досках выполняли в зеркальном отражении надписи, например:

«Кого люблю — дарю»; «Пряники кушать добрым людям во здравие и честь»; «Сей пряник с медом, с перцем и духами».

Резчики изготовляли также специальные пряничные доски, с помощью которых можно было отпечатать сразу много небольших по размеру пряников. Получив с помощью такой доски отпечаток на тесте, пряник пекли, а затем

Рис. 80

242Геннади й Федотов

разрезали ножом на равные прямоугольники, ориентируясь на отпечатанные на нем специальные желобки. Таким способом печатались «разгони», или разгонные пряники. Эти пряники хозяева вручали засидевшимся гостям в конце праздника. Получив «разгоню», гости понимали, что не следует засиживаться, а пора расходиться по домам. В каждой клетке пряничной доски помещали условные изображения животных и растений: листья, цветы, птицы, рыбы, а также орнаменты в виде всевозможных плетенок, звездочек и розеток. Несколькими точными и умелыми порезками народный резчик выполнял в каждой клетке характерное и выразительное изображение, отличающееся простотой и лаконичностью.

Пряничные доски исстари вырезали из однородной и прямослойной древесины лиственных пород: груши, березы и липы. Древесина

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: