Юрий Маслов - Затворные системы «переломок»

- Название:Затворные системы «переломок»

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Юрий Маслов - Затворные системы «переломок» краткое содержание

Наша новая рубрика для любознательных. Для тех, кто способен взглянуть на очевидное «в профиль» и вдруг увидеть вещи, о которых не задумывался раньше. И первый рассказ о затворах, точнее – затворных системах «переломок» – устройствах, которые конструктивно определяют долговечность классического охотничьего ружья.

Затворные системы «переломок» - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

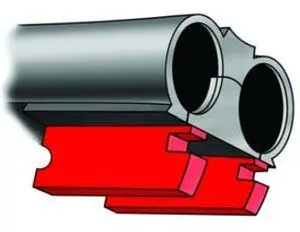

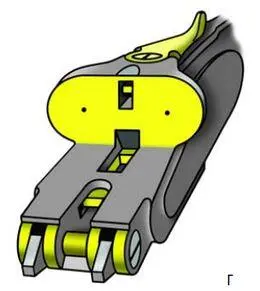

Илл. 12: Параллельные крюки под каждым стволом, запираемые широкой планкой. Простое и надежное решение нижнего скрепления в двухстволках средней категории качества. Фирма "Эрнст Кернер и Ко" (Германия, Зуль)

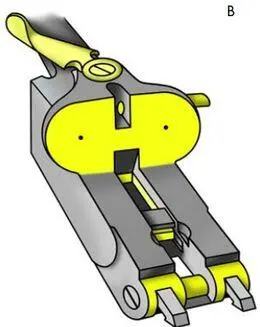

Многие из этих ружей экспортировались в дореволюционную Россию, заслужив массу восторженных откликов. Увлекшись инновациями, американцы выпустили на рынок одну из модификаций модели 1894 с нижним скреплением в виде двузаходной планки, передний клин которой раздваивался и входил в продольные ручьи переднего крюка. Можно бы понять логику разработчиков, подвергни они подобной рационализации задний запирающий клин планки: при точной пригонке к крюку он препятствовал бы появлению бокового люфта стволов. А так конструкция не придавала системе жёсткости, зато производила эффект на покупателей (илл. 11). На этом фоне совершенно оправданным техническим решением представляется схема нижнего скрепления германской фирмы «Эрнст Кернер и Ко» в Зуле (Ernst Kerner Co, Suhl), выпустившей в 1930-х гг. горизонталку с двумя параллельными крюками, которые увеличивали полезную площадь контакта с коробкой (илл. 12). Без сомнения, идею навеяло гениальное творение Джона Браунинга, создавшего в 1925 г. бокфлинт нового поколения с одинарным запиранием. Изобретение американца на десятилетия опередило время и без принципиальных изменений используется в вертикалках до настоящего момента (илл. 13).

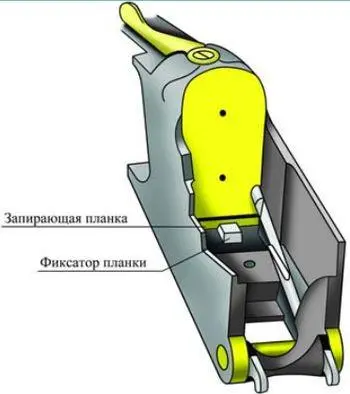

Илл. 13: Одинарная планка Джона Браунинга, входящая в паз ствольной муфты в ружьях с вертикальными стволами. Пример простейшей, хорошо продуманной конструкции нижнего скрепления

Илл. 14: Три пары параллельных крюков, запираемые широкой одинарной планкой, в штуцере с горизонтальными стволами. Фирма "Дема" (Франция, Сент-Этьен)

Французские конструкторы, традиционно отличавшиеся нетривиальностью подхода при проектировании охотничьего оружия, также внесли вклад в разработку затворных систем. В начале 1990-х гг. сентэтьенская фирма «Поль Дема» (Paul Demas) приступила к выпуску двуствольных штуцеров с шестью подствольными крюками – тремя передними и тремя задними. В качестве дополнительной разгружающей опоры использован поперечный выступ в подушках коробки, входящий в момент запирания стволов в соответствующий паз между крюками (илл. 14). Как и в немецких горизонталках, стволы французских штуцеров запираются одинарной планкой Браунинга.

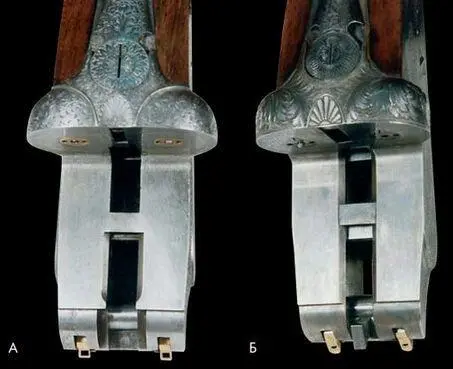

Кто охотился с горизонталками знает, как нелегко собрать ружьё, посадив с первого захода передний крюк точно на ось шарнира. Для облегчения этой процедуры бельгийские штучники снимали заходные фаски по кромкам переднего гнезда коробки (илл. 15а), а немецкие – по бокам обоих гнёзд (илл. 15б). До Первой мировой войны такие фаски делали на своих дорогих ружьях зульская фирма «Й.П. Зауэр и сын», пражская «Ян Новотны» и другие германские и австро-венгерские фабрики. После Второй мировой войны немецкие производители серийного оружия, в частности, «Зимсон» и «Бюхаг» в Зуле, «Зауэр и сын» в Эккернфёрде выфрезеровывали глухие полуцилиндрические выемки в обеих подушках коробки (илл. 15в). Английские и испанские оружейники для наживления переднего крюка нередко выбирают полукруглую выемку в мостике (илл. 15г).

Илл. 15: Для наживления переднего крюка в коробку горизонталок оружейники используют различные конструктивные ухищрения:

а) фаска по кромкам переднего гнезда; б) фаска по кромкам обеих гнезд;

в) полуцилиндрические выемки в подушках;

г) полукруглая выемка в мостике

Магия Вестли Ричардса

Верхние скрепления появились в начале 1860-х гг. как неизбежный ответ оружейников на несовершенство первых затворных систем. В результате применения нижних узлов запирания практическая живучесть дорогих казнозарядных ружей ограничивалась настрелом в 6-8 тысяч выстрелов, а в дешёвых обычно не превышала 2 тысяч. Именно по этой причине «переломки» долго не могли потеснить на рынке капсюльные шомполки. Небольшая живучесть казнозарядных гладкостволок объяснялась не столько невысоким качеством металла и отсутствием упрочняющей термообработки деталей, сколько принципиальной схемой затворных устройств.

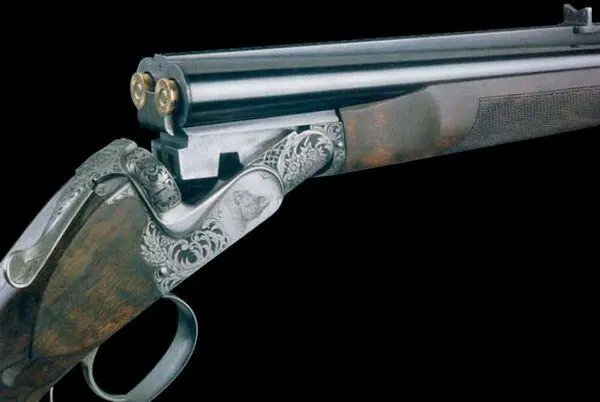

«Кукольная головка» Вестли Ричардса, входящая в фасонное гнездо затворной коробки и фиксируемая продольно-скользящей планкой. Самодостаточное верхнее скрепление, одно из самых прочных и действенных (ВР №2506, 1862)

До изобретения В.М. Скотта (ВР №№ 2752, 1865), который объединил верхний ключ управления с нижней рамкой Перде посредством вертикальной оси и ввёл в конструкцию коробки нижний разгружающий мостик, в «переломках» того времени дополнительные опорные элементы отсутствовали. Именно дополнительные опорные поверхности препятствуют ускоренной деформации деталей затворной системы и снимают нагрузку с шарнира.

Первым оружейником, начавшим поиски увеличения живучести «переломок», был бирмингемский изобретатель и фабрикант Вестли Ричардc (Westley Richards). В 1862 г. он взял патент на верхний узел запирания под названием «скрепление кукольной головкой» (the doll's-head fastening). Возможно, изобретатель и сам не подозревал, сколь удачную конструкцию разгружающего узла он предложил. «Кукольная головка» представляла собой грушеобразное завершение прицельной планки, которое входило в соответствующее гнездо коробки. Головку дополнительно фиксировала продольно-скользящая планка, связанная с ключом управления. При открывании ружья ключ поворачивался вокруг крепящего винта, упирался правым плечиком в отбортовку и вместе с планкой отходил назад, высвобождая грушеобразное утолщение. Однако большинство европейских и американских оружейников вообще обходилось одной «кукольной головкой», без фиксации её планкой (илл. 1).

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: