Нина Лапшина - Колодцы. Устройство и обслуживание

- Название:Колодцы. Устройство и обслуживание

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент «5 редакция»fca24822-af13-11e1-aac2-5924aae99221

- Год:2014

- Город:Москва

- ISBN:978-5-699-67353-7

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Нина Лапшина - Колодцы. Устройство и обслуживание краткое содержание

Колодец – самый удобный и часто встречающийся способ добычи воды для нужд загородного участка. Эта книга познакомит читателей с различными типами колодцев и скважин, пошаговыми технологиями их устройства, ассортиментом современных материалов и необходимых инструментов, что позволит каждому самостоятельно спроектировать колодец, удобно расположить его, выбрать качественные материалы, соблюсти технику безопасности и сэкономить без ущерба для качества.

Колодцы. Устройство и обслуживание - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Роторный способ для самостоятельного бурения не подходит, поскольку для него требуется специально предназначенная для этого бурильная труба, в которую погружают вращающийся вал с наконечником (долото), нагрузка на который создается посредством гидравлической установки. Таким способом можно пройти забой любой глубины. При этом разрушенная порода вымывается бурильным раствором, который поступает (закачивается или самотеком) непосредственно в трубу, после чего откачивается насосом. В связи со сказанным не имеет смысла вдаваться в технические подробности этого способа бурения.

Если проходку выполняют в песчаных грунтах, необходимо следить за тем, чтобы буровой инструмент не погружался в породу ниже башмака обсадной трубы более чем на половину своей длины. Иначе возможны обвал песка и блокирование инструмента.

Есть еще один способ бурения скважины, который заслуживает внимания, – гидромеханический .

Его практикуют, когда водоносные пласты залегают не более чем на 10 м, а грунт достаточно мягкий. Для бурения потребуются стальная труба диаметром не менее 120 мм (она будет служить обсадной) с зубьями на нижнем конце, причем они выгнуты наружу под углом 30°. Длина трубы определяется глубиной залегания водоносного горизонта. Верхний конец трубы закрывают фланцем (для его фиксации к стенкам трубы приваривают 4 ушка с просверленными под болты М10 отверстиями) со вставленным проходным штуцером, на который надевают шланг для закачивания воды. Он проходит по всей длине трубы. На расстоянии 40–50 мм от нижнего торца трубы приваривают зажим для нижнего конца шланга.

После определения места бурения, трубу погружают на глубину до 1 м, устанавливают ее вертикально, заглубляют, опускают внутрь шланг, в стоящую рядом бочку – насос «Малыш», включают воду, которая, изливаясь под напором, размывает породу. Чтобы усилить напор водяной струи, в нижний конец шланга вставляют распылитель – отрезок металлической трубы длиной примерно 100 мм соответствующего диаметра и расплющивают его, оставив щель размером не более 1 см. Для ускорения процесса трубу слегка поворачивают из стороны в сторону и покачивают, чтобы зубцы интенсивнее разрушали породу. Для вращения трубы используют ворот в виде двух трубок, стянутых хомутом. При этом труба под собственной тяжестью погружается все ниже, пока не дойдет до водоносного пласта. После этого фланец снимают, вытаскивают шланг, опускают насос в обсадную трубу и откачивают воду.

Описанный способ бурения хорош тем, что не требует наличия сложных конструкций, специального оборудования и не нуждается даже в помощниках. Но он результативен исключительно в мягких глинистый и песчаных грунтах, легко проходит плывуны. Но вследствие активной эксплуатации насосов, их придется менять на новые (они не выдерживают нагрузки). Для скважины глубиной 20 м понадобятся 3–4 насоса, но вместе с обсадной трубой это будут все расходы.

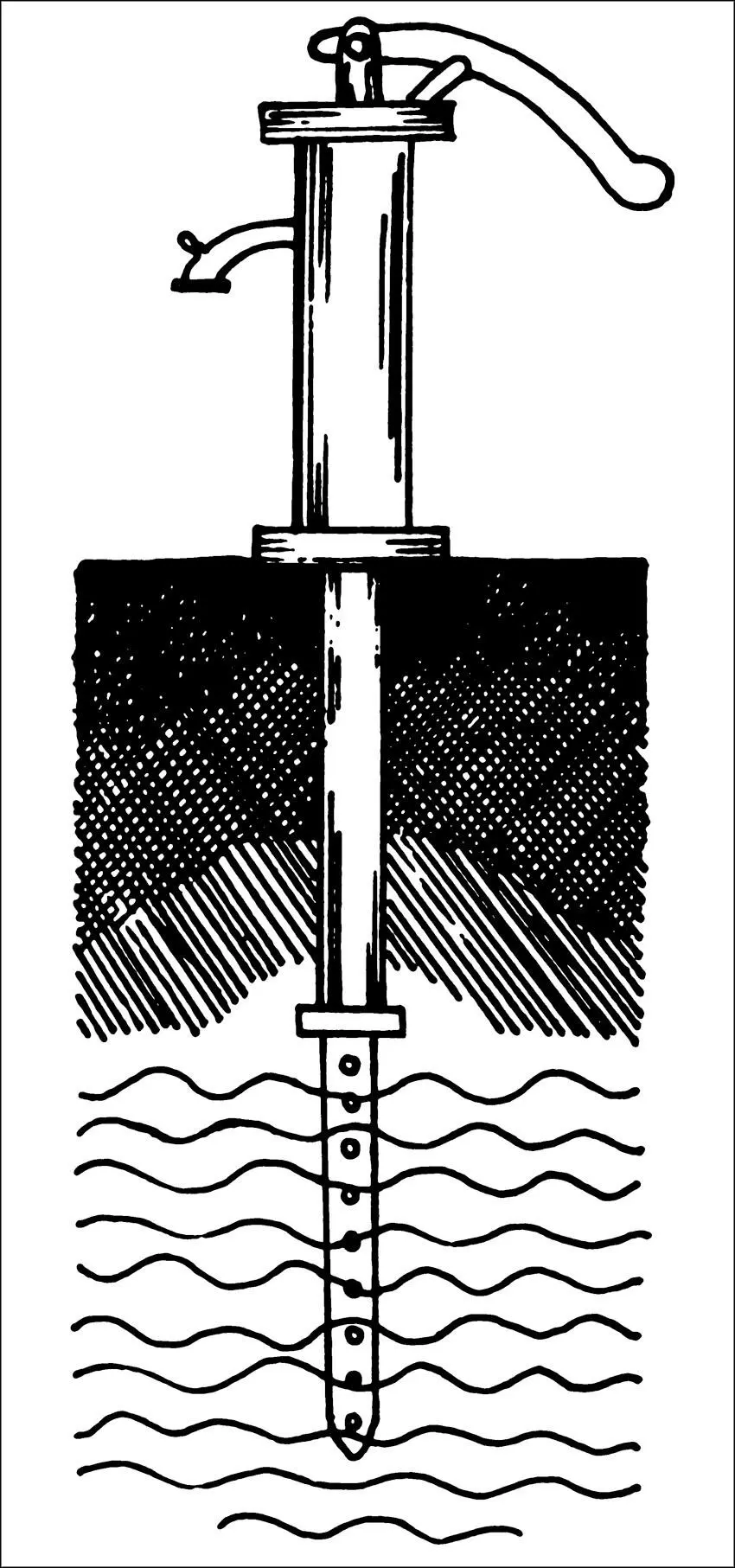

Абиссинский колодец

В тех случаях, когда грунт на участке образуют достаточно мягкие породы, отсутствуют крупные камни, а водоносный горизонт залегает неглубоко (не более 7 м, поскольку подъем воды осуществляется за счет всасывающего насоса, работающего на основе разряжения, которое возникает в трубе и которое в принципе не в состоянии поднимать воду на высоту более 10 м), представлен рыхлыми зернистыми породами, например песком, мелким гравием, существует реальная возможность очень быстро пробурить мелкий трубчатый колодец. Способ, который для этого применяют, называется забивным (рис. 18).

Рисунок 18. Забивной колодец

Конструктивно забивной колодец прост, поэтому его сможет устроить человек, не имеющий соответствующего опыта. Для колодца потребуются трубы с резьбой на обоих концах, с внутренним диаметром от 32 до 75 мм при длине не более 1,5 м, благодаря чему их можно легко забить в грунт, причем строго вертикально и без необходимости сооружать треногу или подмости. Стенки труб должны быть достаточно толстыми (5–6 мм) и поэтому прочными.

При устройстве абиссинского колодца трубы можно опустить в заранее пробуренное отверстие. Это гарантирует, что трубы не искривятся, без проблем войдут в забой и (самое главное) фильтр на конце трубы не пострадает.

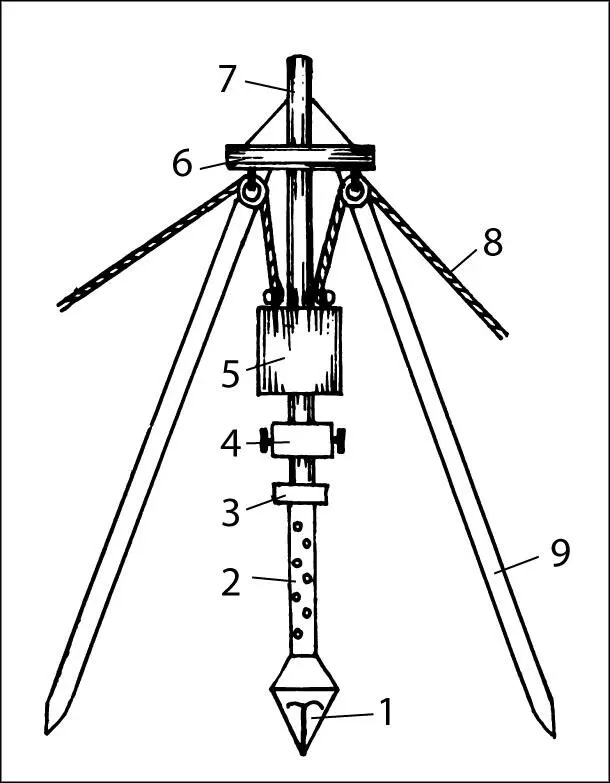

Абиссинский колодец состоит из следующих деталей (рис. 19):

• наконечника для фильтра или башмака. Это четырехугольное острие длиной 200–300 мм;

• фильтра с резьбой. Его диаметр примерно на 5–10 мм меньше наружного диаметра наконечника;

• стальных муфт, одна из которых с резьбой, а вторая оснащена зажимом;

• бабы (основного ударного инструмента);

• блока с веревками;

• трубы;

• треноги.

Рисунок 19. Конструкция абиссинского колодца: 1) наконечник; 2) фильтр; 3) муфта с резьбой; 4) муфта с зажимом; 5) баба; 6) блок; 7) труба; 8) веревки; 9) тренога

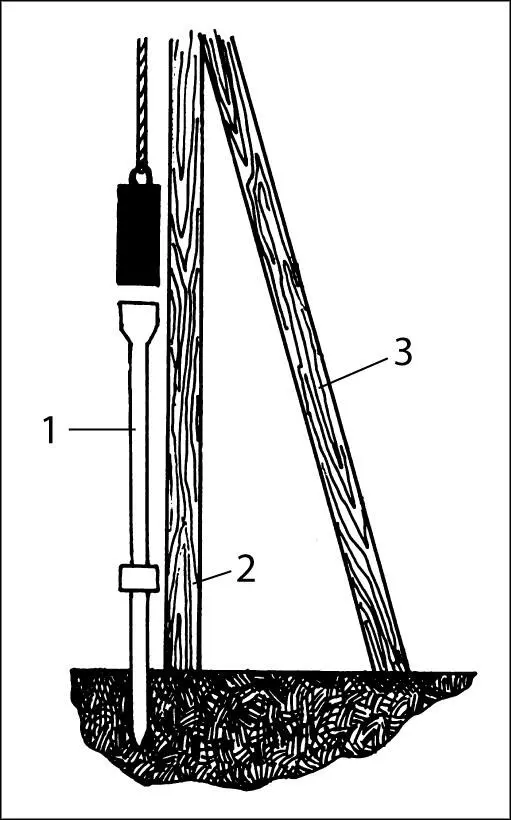

Дополнительно треногу можно оборудовать направляющей стойкой (рис. 20), чтобы прикрепить к ней трубы, наконечник и обеспечить движение бабы.

Рисунок 20. Направляющая стойка: 1) детали забивной конструкции; 2) стойка; 3) тренога

Процесс забивания мелкого трубчатого колодца осуществляют ударно-канатным способом, речь о котором шла ранее, и позволяющий обойтись без треноги:

• на выбранном под колодец месте выкапывают метровую шахту размером 800 × 800 мм;

• соединяют фильтр с трубой;

• нанизывают на трубу бабу массой примерно 30 кг;

• отступив от фильтра 1 м, с помощью стального хомута и болтов на трубе закрепляют подбабок;

• на расстоянии 1–1,5 м от подбабка ставят второй хомут с двумя блоками;

• устанавливают в цент шахты трубу, засыпают ее грунтом и уплотняют;

• поднимая бабку за веревки, пропущенные через блок, ее опускают, она ударяет по нижнему хомуту и продвигает трубу вниз. По мере того как труба погружается, хомут с блоками перемещают по трубе;

• после заглубления одной трубы прикручивают следующую и т. д.;

• время от времени проверяют, не появилась ли в трубе вода. С этой целью в нее погружают короткий фрагмент тонкой трубы. Если он издает характерный звук, значит, он соприкоснулся с водой.

Рассмотрим, что собой представляет фильтр. Это труба длиной 1–2 м с перфорированными стенками (зона перфорации не доходит до муфты и наконечника 100–150 мм). Отверстия просверливают в шахматном порядке. Поверх отверстий сначала наматывают проволоку диаметром 2–3 мм, выдерживая интервал между витками 15–20 мм, потом натягивают и припаивают фильтровальную сетку. В муфте, в которую входит клапан устанавливают шаровой клапан, а в качестве ограничителя его подъема под ним прикрепляют стопор в виде шпильки.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: