Нина Лапшина - Колодцы. Устройство и обслуживание

- Название:Колодцы. Устройство и обслуживание

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент «5 редакция»fca24822-af13-11e1-aac2-5924aae99221

- Год:2014

- Город:Москва

- ISBN:978-5-699-67353-7

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Нина Лапшина - Колодцы. Устройство и обслуживание краткое содержание

Колодец – самый удобный и часто встречающийся способ добычи воды для нужд загородного участка. Эта книга познакомит читателей с различными типами колодцев и скважин, пошаговыми технологиями их устройства, ассортиментом современных материалов и необходимых инструментов, что позволит каждому самостоятельно спроектировать колодец, удобно расположить его, выбрать качественные материалы, соблюсти технику безопасности и сэкономить без ущерба для качества.

Колодцы. Устройство и обслуживание - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

• здоровой, т. е. свободной от вредителей и заболеваний;

• не придающей воде специфического привкуса или запаха.

Если после установки деревянного щита на дно колодца вкус воды испортился, исправить ситуацию может опыт, накопленный за многовековую практику сооружения колодцев. Воду надо посеребрить, т. е. бросить в колодец на время серебряное изделие (половник, ложку и т. п.).

Все это настолько важно потому, что только древесина высокого качества прослужит долго и не потребует скорой замены, что, надо заметить, не так просто выполнить, потребует времени, запаса необходимого материала и средств, если придется привлекать профессионалов.

Итак, для над– и подводной части сруба подходит наиболее прочная древесина – дуб: в первой он прослужит не менее 25 лет, во второй – еще дольше. Однако следует сказать, что первоначально из-за наличия дубильных веществ в древесине первое время вода в колодце будет иметь некоторый привкус. Они же придадут ей и коричневатый цвет. Если воды, поступающие в колодец, не будут проточными, то до исчезновения посторонних качестве ее надо будет регулярно откачивать. В большей степени пригоден мореный дуб, т. е. древесина, заранее проведшая в воде 2–3 года. При этом соли железа, присутствующие в воде, реагируют с дубильными веществами, и последние окисляются. В результаты поры дерева заполняются окисью железа (попросту говоря, ржавчиной) и запечатываются. В итоге мореный дуб приобретает особый черный цвет. Поскольку мореный дуб обрабатывается с большим трудом, то специалисты рекомендуют сначала изготовить сруб, пронумеровать венцы, после чего разобрать его и подержать в воде (лучше в проточной) указанное время.

Нередко для сруба применяют лиственницу, которая в надводной части выдерживает не менее 20 лет, а в подводной – столько же, сколько и дуб. Кроме того, лиственница не изменяет качества воды.

Неплохо себя зарекомендовала сосна, срок службы которой составляет не менее 20 лет как в над-, так и в подводной части. В отличие от предыдущих пород сосна легко обрабатывается, поэтому находит широкое применение для срубов. Однако она должна быть обязательно сухой, чтобы имеющиеся в ней смолистые вещества не испортили вкус воды.

Ольха и вяз по-разному ведут себя в сухой и влажной среде: в первой они выдерживают до 5 лет, во второй – до 20 лет (поэтому часто устраивают комбинированный сруб: нижнюю часть из вяза или ольхи, а верхнюю из сосны, дуба). От их присутствия вкус воды не изменяется.

Береза в подводной части прослужит 10 лет, в надводной потребует замены уже через 5 лет. Еще менее долговечными оказываются верба и липа (последняя может быть использована только в неглубоких колодцах, поскольку здесь будет легче заменить венцы).

Итак, материалом для сруба служат бревна диаметром 220–250 мм, а также пластины, полученные путем распиливания бревен на 2 части толщиной 110–120 мм. Если используются бревна, то их необходимо отесать на один кант, т. е. с одной (внутренней) стороны. Чем лучше обработаны пластины и бревна с внутренней стороны, тем меньше посторонних веществ (пыли, слизи и пр.) на них осядет, тем дольше они прослужат.

Форма сруба может быть разной – квадратной, прямо-, шести– или восьмиугольной. Но, как правило, предпочтение отдают первой и сооружают колодец размером от 700 × 700 до 1500 × 1500 мм, чаще – 1000 × 1000 мм (уточним, что от этого параметра дебит воды не зависит).

Внутреннюю сторону бревен, брусков или пластин для сруба обязательно надо острогать, а не отесать, потому что гладкая поверхность в меньшей степени загрязняется, следовательно, дольше не загнивает и не разрушается.

Выполнить сруб самостоятельно – задача не из простых, особенно в отсутствие соответствующих навыков. При этом необходимо владеть топором и другим плотничьим инструментом, уметь правильно выполнить угловые соединения, которые, как известно, могут иметь остаток или нет. В первом случае такой способ рубки называется «в обло» («в угол», «в чашу») и предполагает припуск 400–500 мм, во втором – «в лапу» с припуском 200–250 мм. Первый способ применяют редко, поскольку для сруба, изготовленного таким образом, требуется больше материала, да и объем земляных работ существенно увеличивается.

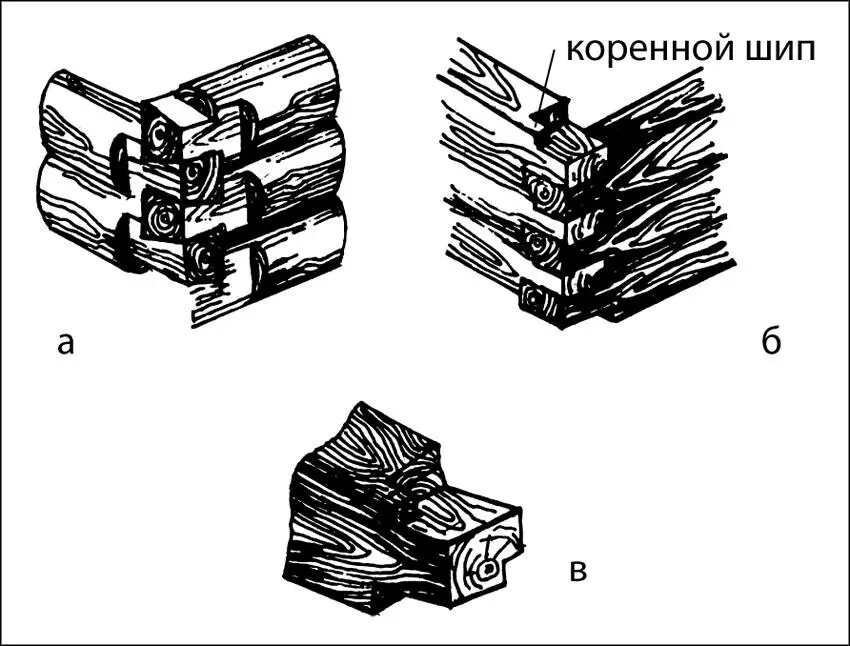

Второй способ более технологичен. Его выполняют с коренным шипом или без него (рис. 9), размер которого должен составлять треть от ширины и длины лапы. Место для него – вплотную к внутреннему углу. Параметры шипов: высота – 100 мм, толщина – 30–40 мм, ширина – 50–70 мм.

Рисунок 9. Сопряжение углов сруба: а) «в лапу»; б) «в лапу» с коренным шипом; в) венец

Коренные шипы по углам часто дополняют вставными шипами высотой 100 мм – нагелями – из древесины дуба. Их необходимо вставлять на каждом венце не менее чем по 2–3 штуки, располагая на расстоянии 500 мм один от другого. Для большей надежности их размещают в шахматном порядке, т. е. если на одном бревне (бруске, пластине) ставят два шипа, то на следующем – три.

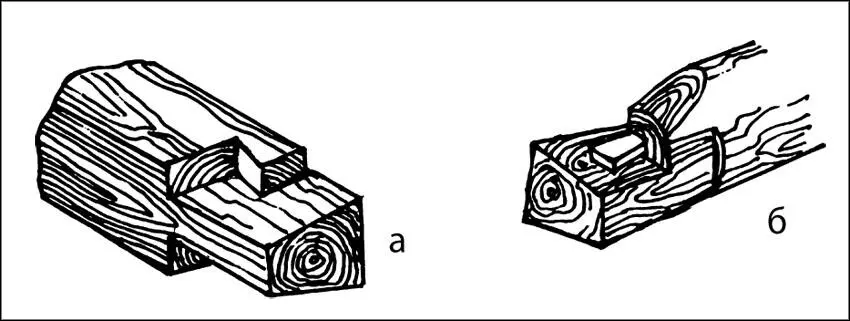

Коренной шип нередко заменяют косым или в виде «ласточкина хвоста» (рис. 10). Последний наиболее предпочтителен, поскольку не позволяет венцам смещаться относительно друг друга, но в исполнении он гораздо сложнее первых.

Рисунок 10. Разновидности шипов: а) косой; б) «ласточкин хвост»

Чтобы не возникало проблем при опускании сруба в шахту, его выполняют на поверхности, при этом постоянно контролируют его вертикальность с помощью отвеса и горизонтальность посредством строительного уровня и устраняют малейшие дефекты, если они обнаруживаются. Для удобства нижние венцы по мере достижения срубом достаточной высоты удаляют (откладывают в сторону), оставив верхних два или три венца, с которыми продолжают работу. Количество венцов в каждом конкретном случае строго определенное и зависит от глубины колодца, толщины или диаметра составляющих его элементов. Для нижнего венца (еще лучше для первых двух) подбирают бревна большего диаметра или бруски большей толщины (на 50 мм и более), чем для остальных, поскольку на них придется максимум нагрузки. Чтобы венцы легче вспарывали грунт на них либо крепят ножи, изготовленные из угловой стали, либо на нижнем венце делают скос, обивая его для прочности листовой сталью.

Потом каждый венец обозначают соответствующей римской цифрой, чтобы при сборке не ошибиться, после чего венцы разбирают и приступают к рытью шахты глубиной 3–6 м или больше.

3. Оформление надземной части колодца, включая и установку водоприемного механизма. Поскольку это можно сделать разными способами, то о них речь пойдет отдельно, пока только обозначим необходимость этого в качестве этапа при сооружении колодца.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: