Василий Тыбель - Выращивание рассады. Все самое важное от семян до урожая

- Название:Выращивание рассады. Все самое важное от семян до урожая

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:2021

- Город:Харьков

- ISBN:978-617-12-8486-9

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Василий Тыбель - Выращивание рассады. Все самое важное от семян до урожая краткое содержание

В формате PDF A4 сохранен издательский макет.

Выращивание рассады. Все самое важное от семян до урожая - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

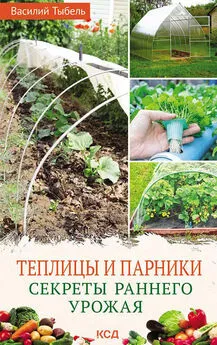

Парники – вроде бы простейшие из культивационных сооружений. Всего-то нужно выкопать яму по размеру рам и укрепить ее стенки досками или кирпичной, каменной кладкой. Насыпать туда навоз, сверху присыпать слоем почвы и прикрыть застекленными рамами. Если вы, к примеру, заменили в доме все окна на пластиковые и не знаете, куда девать старые, то парники – лучшее для них применение. Можно стенки парниковой ямы и не укреплять, но в этом случае сюда может пробраться крот, и тогда мне жаль вашего труда. Этот живой подземный земснаряд не помилует рассаду. Корешков он не ест, но в погоне за червями не щадит ничего на своем пути. Итак, когда парник готов, заправленный навозом, поверх которого насыпан грунт, мы накрываем его рамами, чтобы «созрел», то есть грунт от биологического перегорания навоза прогрелся до нужных температур, высеваем семена рассады. В этих нехитрых сооружениях рассада очень быстро поднимается, да и закалять такую рассаду очень легко – просто поднимая или снимая рамы, мы регулируем приток воздуха и солнечного света к растениям. При возвратных заморозках на стекло рам набрасывают теплоудерживающий материал, для этого хорошо подходят те же соломенные маты. Сейчас много синтетических теплоудерживающих материалов, так что с этим, думаю, проблем не будет. Вообще-то о культивационных сооружениях говорить можно долго, в одном разделе всего не расскажешь. Тут и температурный режим, и режим влажности, полив и борьба с гнилостными болезнями внутри этих сооружений, и примерные размеры, и материалы, из которых строят эти сооружения, да и многое другое, поэтому есть у меня задумка посвятить этой теме целую книгу, ну вдруг кому-то и сгодится.

Если вы хотите серьезно заняться рассадой, вам как дважды два нужно знать азы строительства и содержания культивационных сооружений, ибо рассада с подоконника – это не уровень профи. Да и после реализации рассады те же самые теплицу, оранжерею или парник можно использовать для выращивания ранних овощей. Так что в любом случае вы не будете в проигрыше. Книга о культивационных сооружениях уже запланирована издательством на следующий год, так что наберитесь терпения, и скрестим пальцы на удачу. А сейчас мы продолжим наш рассказ о рассаде.

Раздел 5. Устройство простых рассадных парников

Хотя я и анонсировал книгу об устройстве культивационных сооружений на будущее, все же должен рассказать о самых простых сооружениях, ибо без знания о том, как они устроены, книга о выращивании рассады будет неполной. Для примера я опишу самый простой рассадный парник, который соорудил у себя на огороде, используя ненужные оконные рамы после замены окон в доме (рис. 1). Итак, для начала на выбранном участке, освещенном солнцем, намечаем контуры будущего парника.

Размеры парника подгоняем под уже имеющиеся рамы. Если рамы сделаете позже, то лучший вариант – шириной полтора метра, а длиной до трех-четырех метров. Длинней не стоит строить, потому что так его неудобно обслуживать. Если вы хотите длинный парник, то разделите его длину на сектора, по три метра каждый, с проходами в полметра между ними. Такой парник удобен тем, что его очень удобно засевать, пикировать и пропалывать, не наступая на посевы. Достаточно только подложить под колени кусок плотного пенопласта и перемещать за собой, подкладывая под колени, вдоль периметра. Да и рамы поднимать и снимать удобнее, когда между парниками сделан небольшой проход.

Чтобы сделать простой углубленный парник, как на рис. 1, копаем канаву шириной по дну 125–130 см, а поверху 150–155 см. Длина, как я уже говорил, чуть больше трех метров. Глубина такого парника – 50–70 сантиметров. Это как ваши руки выдержат, ибо лопата требует сильных мускулов. Но бóльшая глубина лучше тем, что можно положить больше биотоплива, да и крот не полезет так глубоко, ибо стенки мы укрепим бетоном, кирпичной кладкой или просмоленными досками (рис. 1 , 1 ). Дно ни в коем случае не нужно бетонировать, чтобы не было застоя воды. Если вы боитесь, что крот все же проберется в ваш парник, заложите его армосеткой с мелкой ячейкой, желательно из оцинкованного металла. Верх парника устраивают так, чтобы северная его сторона была на 10–15 см выше южной. Это делается для того, чтобы парник лучше освещался солнцем, ну и лишняя дождевая вода должна куда-то сбегать со стекла рамы.

Для надежного крепления рам, если стенки канавы парника вы заложили кирпичом или залили бетоном, сверху на капитальную обмуровку ставят короб из досок. Для его изготовления нужны две доски толщиной 30–40 мм по длине парника – 3 м, но разной ширины: одна 35 см, другая 20 см. Это для того, чтобы поднять северную сторону парника на 15 см выше. Для боковых стенок короба парника берем две доски длиной 1,5 м, шириной 35 см. С одной стороны доски отмеряем высоту 20 см, с другой 35 см и проводим прямую линию по широкой плоскости доски. Потом режем электропилой по разметке и поправляем на строгальном станке. Чтобы короб был прочным, для скрепления досок берем четыре бруска сечением 50 × 50 мм и длиной 50–70 мм, которые устанавливаем по углам. Сверху равняем бруски с коробом, а нижние длинные концы служат ограничителем, чтобы короб не сползал с обмуровки. Если вы все же яму парника не обмуровали, то для надежности по всему периметру короба через 60–80 см забиваем деревянные колья диаметром 8—10 см и длиной чуть больше полуметра. Пример простого короба парника дан на рис. 2.

Я описал и показал схему устройства самого простого, классического, односкатного парника, но бывают и двускатные, всевозможных размеров, с рамами на петлях и электромеханическим приспособлением подъема рам. Есть и другие приспособления, которые облегчают уход за растениями в парниках.

Нам же пока достаточно построить классический и заполнить его биотопливом. Ибо вся суть и задача парника – создать оптимальные условия (температура грунта, температура и влажность воздуха, освещенность) в закрытом пространстве для выращивания ранней рассады и растений закрытого грунта. Для того чтобы наш парник работал, ему нужно биологическое топливо. Традиционно для этих целей применяют навоз, особенно хорош конский. Но вы сами понимаете, конефермы сейчас редкость, да и на селе найти лошадку становится все трудней, поэтому в качестве биотоплива можно использовать всевозможные бытовые и промышленные отходы. Вы, наверное, не раз видели, как над кучами сваленных отходов тянется пар. А происходит вот что. Микроорганизмы, которые питаются органическими отходами, разогревают материал. Короче, кушать эти самые микроорганизмы любят при большой жаре. Когда сунешь руку в такую разогретую кучу, то можно и обжечься. Температура внутри работающего биотоплива может достигать 70 °C. При такой температуре внутри кучи погибают яйца гельминтов и болезнетворные микробы.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: