Галина Серикова - Секреты правильной прививки для чудо-урожая

- Название:Секреты правильной прививки для чудо-урожая

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Галина Серикова - Секреты правильной прививки для чудо-урожая краткое содержание

В формате PDF A4 сохранён издательский дизайн.

Секреты правильной прививки для чудо-урожая - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Побегом называется листоносный стебель (побег, утративший листья, переходит в разряд ветвей), который начал свое развитие в текущем сезоне из почек прироста (если ими оказались спящие почки, то побег называется волчком), сформировавшихся на прошлогоднем приросте в предшествующем периоде вегетации. Побеги различаются своими функциями и по этому признаку делятся на вегетативные (или ростовые) и генеративные (или плодоносные). Первые (сюда входят побег продолжения, волчки, конкуренты и др.) по мере роста и развития становятся скелетными ветвями, на вторых закладывается урожай.

Неопытные садоводы допускают ошибку при выполнении прививки в расщеп, делая срезы для нее чересчур короткими. В результате резко скошенные срезы оказываются зажатыми лишь в верхней части, а нижняя не совмещается с камбиальными тканями подвоя, а просто зависает.

Самые крупные ветви, расположенные на стволе, называются скелетными, или ветвями первого порядка, потому что они вместе со стволом образуют остов кроны и ярусы других ветвей. От скелетных ветвей отходят полускелетные ветви (ветви второго порядка), от них – ветви третьего порядка и т. д. Самые мелкие веточки, отходящие от ветвей первого, второго и других порядков, называются обрастающими. Они покрыты ростовыми и плодовыми побегами, которые обладают определенными особенностями, различными у разных плодовых культур.

Скелетные и полускелетные ветви образуют скелет дерева, играют роль опоры, способной нести значительные механические нагрузки.

Первые (это ветви первого, второго, в отдельных случаях третьего порядка) формируются на активно растущих молодых деревьях и по мере своего развития увеличиваются в длину до нескольких метров. Вторые – это многолетние ветви второго, третьего и иногда четвертого порядка длиной обычно не более 1,5 м. Скелетные разветвления – это система транспортных артерий по которым питательные вещества и вода циркулируют между кроной и корневой системой. Тут же создается их запас, постепенно расходующийся и поддерживающий жизнь дерева зимой.

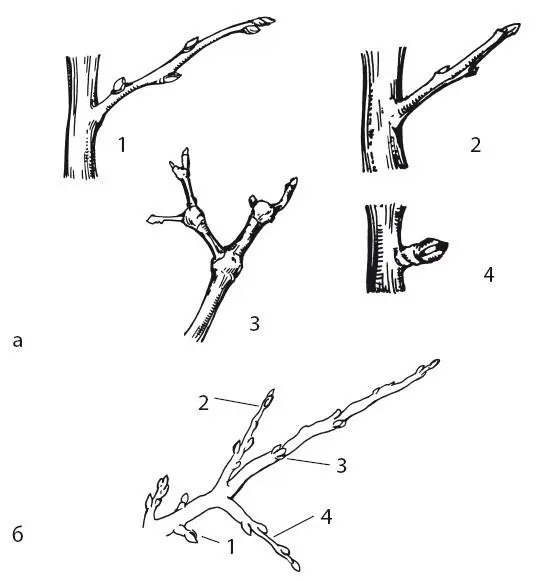

Длина обрастающих веточек обычно не превышает 30–50 см. Они недолговечны, характеризуются слабым ростом и незначительным годичным приростом. Но на них находятся цветочные почки, из которых развиваются плоды. Обрастающие веточки по-разному называются у деревьев разных пород. Например, у яблони и груши в зависимости от силы роста и возраста это плодовый прутик, копьецо, кольчатка, плодуха; у вишни – букетная веточка; у сливы – букетная веточка и шпорцы (рис. 2).

Рисунок 2.Обрастающие веточки: а) у семечковых культур (у яблони); 1) прутик; 2) копьецо; 3) плодуха; 4) кольчатка; б) у косточковых культур (у сливы); 1) букетная веточка; 2) ростовая почка; 3) групповые почки; 4) шпорец

На плодовых растениях находится несколько видов почек, различных по функциям, которые они выполняют. Они делятся на две группы. К первой относятся вегетативные (или ростовые) почки, благодаря которым надземная часть продолжает свой рост. Они неоднородны по своему местоположению и делятся на верхушечные (находятся на концах побегов); пазушные (располагаются в пазухах листьев); спящие (их место – в пазухах листьев, растущих в основании побегов); придаточные (встречаются как в надземной части растения, так и в подземной).

Вторую группу составляют генеративные (или цветковые) почки, из которых сначала появляются цветки, а после оплодотворения – плоды.

Цветки – это органы полового размножения растений. Строение цветков достаточно сложно и включает лепестки, тычинки, пестик, чашелистик, цветоложе и цветоножку. Реализацией женского начала являются тычинки, мужского – пестик. При попадании пыльцы на пестик находящаяся в нем семяпочка оплодотворяется, после чего цветоложе разрастается и превращается в плод, а из семяпочки развиваются семена.

Последним элементом, входящим в надземную систему растения, являются листья. Это активный орган – практически лаборатория, в которой происходит процесс фотосинтеза (напомним, что это процесс превращение неорганических веществ в органические). Лист имеет черешок и листовую пластину. Они неодинаковы по форме вершины, основания и края и бывают остистыми, остроконечными, усеченными и иными (по первому признаку); почковидными, сердцевидными и другими (по второму признаку); цельнокрайними, зубчатыми и так далее (по третьему признаку).

В подземной системе, как и в надземной, различают корни разных уровней, которые по характеру убывания величины можно расположить в такой последовательности:

• скелетные корни, образующие ветвления нулевого, первого и иногда второго порядка;

• полускелетные корни, к которым относятся ветвления второго, третьего и в отдельных случаях четвертого порядка. Диаметр скелетных и полускелетных корней варьируется от 3 мм до нескольких сантиметров, а длина – от 30 см до нескольких метров;

• обрастающие (другое название – «мочковатые») корни, из которых формируются ветвления четвертого и последующих порядков. Это самые тонкие (диаметром 1–3 мм) и короткие (не более 30 см) корешки. Они неоднородны по своим функциям и подразделяются на ряд подгрупп:

• ростовые. Бывают белого цвета, предназначаются для проникновения в глубь почвы и поглощения влаги;

• проводящие. Они образуются из ростовых корней, постепенно изменяют свой цвет на темно-коричневый и постепенно преобразуются в скелетные и полускелетные корни. По проводящим корням перемещаются вода и питательные вещества. Кроме того, они обеспечивают вертикальное положение дерева;

• всасывающие, на протяжении которых различают несколько участков – точку роста с чехликом и зоны роста, всасывания с корневыми волосками, отмирания волосков и проводящей. Совокупность обрастающих корней носит название «корневая мочка».

По величине отдельных корней корневые системы классифицируются на стержневые и бесстержневые. Если первые имеют главный, самый развитый корень, то у вторых корневая система – это совокупность приблизительно равных по диаметру и длине скелетных корней. Они могут быть покрыты корневыми мочками. В таком случае корневая система называется мочковатой.

Корни занимают разное положение в пространстве: если они устремлены вниз, то называются вертикальными; если разветвляются практически параллельно поверхности почвы, – то горизонтальными.

До момента срастания привоя с подвоем первый держится благодаря собственным запасам питательных веществ, а влага поступает к нему от подвоя. Чтобы процесс не нарушался, надо туго обвязывать прививку и наносить на торец садовый вар.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: