Федор Дубневич - Ремонт и отделка загородного дома

- Название:Ремонт и отделка загородного дома

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:БХВ-Петербург

- Год:2011

- Город:СПб

- ISBN:978-5-9775-0566-6

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Федор Дубневич - Ремонт и отделка загородного дома краткое содержание

В популярной и доступной форме рассмотрены основные вопросы отделки и ремонта загородных домов и дачных домиков с применением современных и традиционных технологий и материалов. Предложены способы самостоятельного выявления неисправностей и дефектов строительных конструкций. Подробно описаны практические шаги по ремонту основных элементов дома: фундамента, стен, цокольных, межэтажных и чердачных перекрытий, крыши и кровли, деревянных и железобетонных лестниц, межкомнатных перегородок. Рассмотрены наружная и внутренняя отделка, ремонт и замена полов, окон и дверей, возведение и ремонт печей, каминов, дымоходов и дымовых труб и др.

Для широкого круга читателей.

Ремонт и отделка загородного дома - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Необходимость ремонта дымовых труб обычно возникает из-за плохой тяги. Важно заметить момент, с которого дымоход или труба стали плохо работать. Если это началось с момента начала эксплуатации печи, значит, необходимы серьезные конструктивные изменения трубы, вплоть до перекладки. Если проблема возникла через некий период времени, исправления могут быть менее серьезными.

Ухудшение тяги в дымоходе, ранее работавшем нормально, может быть вызвано засорением сажей, а также завалом кусками выпавшего кирпича и раствора. Это устанавливают осмотром газохода и контрольным спуском в трубу гири на веревке (в месте завала гиря останавливается). Иногда такой завал пробивается ударом гири, падающей с большой силой. Если пробить завал не удалось, разбирают стену и удаляют завал.

Если стенки печи не прогреваются даже после длительного протапливания, значит, дымоходы заросли сажей или холодный воздух из подполья поступает в дымоход через щели в основе печи. Нужно прочистить дымоход, проверить днище печи, щели замазать раствором. Чистить дымоходы можно механическим или химическим способами. Механическая чистка выполняется плоским веником из прутьев, который спускают вместе с гирей в дымоход. Для химической чистки в топливо добавляют вещества, которые, сгорая, выносят в воздух значительное количество сажи. Одним из таких веществ является каменная соль. Можно применить и более сложный состав (в частях по массе): медный купорос, селитра и измельченный кокс в соотношении 7:5:2. Но эта смесь легко воспламеняется, и поэтому с ней нужно обращаться очень осторожно. Чистить дымоходы и дымовые трубы с помощью химических веществ лучше всего летом — сразу после дождя или в сырую погоду. Кроме перечисленных видов прочистки есть еще один простой и практичный способ — сжигать периодически в печи или камине картофельные очистки. Для предотвращения образования смолистой сажи выпускается специальная «Противонагарная химическая композиция». Норма расхода: 150–258 г на 1 г топлива. Если прочистка дымовой трубы от сажи не дала положительного результата, следует искать другие причины.

По дымовой трубе проходят горячие газы, иногда с искрами, а это чревато пожаром, если в кладке трубы окажутся трещины. Поэтому в кладке трубы совершенно не допустима пустошовка — все швы должны быть полностью заполнены раствором, а по завершении кладки трубу нужно обязательно побелить известью или мелом за два раза. Побелка позволит сразу заметить появление трещин и выходящую из них копоть. Осмотр трубы должен быть систематическим, а неисправную трубу следует немедленно отремонтировать.

Основным дефектом, который обнаруживается в процессе эксплуатации печей, является конденсация водяных паров на внутренней поверхности дымовых каналов.

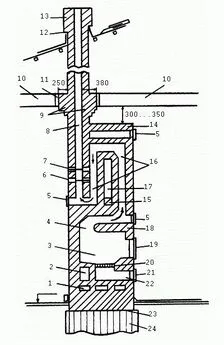

В оптимальных условиях температура дымовых газов при входе в трубу составляет 120–140 °C, а при выходе из устья трубы в атмосферу — 100–110 °C. Если печь или камин функционируют нормально, то это условие соблюдается, и водяные пары, образованные в результате взаимодействия водорода топлива с кислородом воздуха, уносятся по достаточно прогретой дымовой трубе вместе с дымовыми газами наружу. При температуре внутренней поверхности дымовой трубы ниже температуры точки росы водяные пары охлаждаются и оседают на стенках в виде мельчайших капель. Если это явление повторяется часто, то кирпичная кладка стен дымовых каналов и трубы пропитывается влагой. С течением времени насыщенная влагой кладка разрушается, а на наружных поверхностях дымовой трубы или стенках печей выделяются черные смолистые пятна. Кроме того, конденсат резко ослабляет тягу, и в помещениях начинает ощущаться запах гари. Количество конденсата напрямую зависит от температуры уходящих газов.

Определить температуру выходящих газов можно с помощью сухой лучины, которую кладут поперек отверстия вьюшки во время топки. Если через 30–40 минут лучину достать и соскоблить с нее ножом копоть, по цвету древесины можно определить примерную температуру выходящих из печи газов. Цвет древесины не меняется при температуре до 150 °C. Если лучина желтеет до цвета корки белого хлеба, значит температура достигает 200 °C, если стала коричневой до цвета корки ржаного хлеба, то температура поднялась до 250 °C. Почерневшая лучина указывает на температуру 300 °C, а если она превращается в уголь, это значит, что температура достигает 400 °C. С помощью исправных печных приборов температуру выходящих газов можно регулировать так, чтобы у вьюшки она была в пределах 250 °C.

Большое влияние на конденсацию водяных паров оказывает температура наружного воздуха. В летнее время года, когда температура наружного воздуха относительно высокая, конденсация водяных паров на внутренние поверхности дымовых труб слишком мала, т. к. их стенки долго остывают. Поэтому с хорошо прогретых поверхностей дымовой трубы влага мгновенно испаряется и конденсат на них не образуется. Зимой, когда наружная температура намного ниже нуля, стенки дымовой трубы значительно охлаждаются и конденсация водяных паров увеличивается.

Если дымоход не утеплен и сильно охладился, интенсивность конденсации водяных паров на внутренних поверхностях стенок дымовой трубы значительно повышается. Выделяющаяся влага впитывается в стенки и происходит намокание кладки, а в устье трубы образуются ледовые пробки. Большое значение здесь имеет утепление чердака. Если температуры в чердачном помещении не достаточно высоки, стенки труб необходимо утеплить. Для этого их оштукатуривают или заключают в металлический футляр. Промежутки между трубой и футляром засыпают шлаком или другим негорючим теплоизоляционным материалом.

Когда сечение канала трубы (дымохода) больше, чем требуется для данной печи, дымовые газы поднимаются по нему очень медленно и холодный наружный воздух успевает охладить их. Большое влияние на силу тяги оказывает и качество внутренних поверхностей стенок дымоходов: чем они более гладки, тем сильнее тяга.

Образование конденсата наблюдается и при подключении печей к очень высоким дымовым трубам, когда большая часть температуры дымовых газов расходуется на прогрев большой поверхности теплопоглощения: в кирпичном дымовом канале сечением 130×130 мм температура уходящих газов понижается в среднем на 2–6 °C на каждый метр длины канала.

Часто печи дымят от задувания устья трубы сильным ветром. Для предотвращения этого явления необходимо проверить состояние дефлектора над оголовком дымовой трубы, а при отсутствии прибора — установить его. Если же хорошей работе трубы мешают более высокие соседние здания, тяга в печи может быть обеспечена только наращиванием высоты трубы, чтобы вывести ее из зоны ветрового подпора.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: